Würfelkunde Mitte: Die Affäre der Zwei mit Episode 1,2,3...

Kris Kristofferson & Rita Coolidge - Me and Bobby McGee (CMA Awards 1974)

Die rückwirkende Erklärung der BiXnom-Formel TYP 1: b1/a= [(1/f) *Wurzel (Pi/2)]-1 führt auf 3 mögliche Ausgangssituationen. Die Formänderungen können außer in der Breite alternativ auch in der Tiefe oder kombiniert wirken. Eine geometrische Anschauung einer Variante ist hier im Register "Das Muster" zu finden.

Eine maximale 3D-Wirkung ergibt sich zu:

maximale Streckung = f² (f= Formfaktor).

Beispielsweise führt der besondere Formfaktor f = 1,282 [mit Formfaktor = - Kontaktwinkel°] zur Streckung = 1: (1,282 )² = 1 : 1,643524. Diese Streckenteilung ist noch weiter außermittig als der Goldene Schnitt.

Goldener Schnitt a/b = 1 : 1,618034 ; F= 0,5*[1+Wurzel(5)] =1,61803399

Der in der Kunst berühmte Goldene Schnitt ist wie die BiXnom-Formel ein Teilungsverhältnis. Die BiXnom-Formel ist jedoch keine Streckenteilung, sondern eine Flächenteilung bei konstantem Volumen von 2 x 2 in der Fläche und 1 Einheit in der Dicke= 4 E³ (E=Einheiten).

Oh, jetzt hat es mich auf dem falschen Fuß erwischt, später! Der Formfaktor gibt dimensionslos an, wie sich eine andere Stoff-Reindichte (Mineraldichte) zur Wasserdichte verhält – es ist die relative Druckhöhe. Den "Goldenen Schnitt“ in die BiXnom-Formel eingesetzt, ergibt die „Goldene Dichte Typ 1“ =0,774591 g/cm³. Aus b/a=0,618033 ergibt sich mit dem Arcussinus ein hoher Kontaktwinkel von 38,17°. Die Dichte zeigt an, dass der Goldene Schnitt tatsächlich in der Biologie wirkt. Die 2. BiXnom-Lösung als TYP 2 mit b/a= -1 - (1/f)*Wurzel (Pi/2) und die 2. Lösung für den Goldenen Schnitt mit b/a=2/(1-Wurzel(5)) bleiben wie üblich außer Betracht, weil die Ergebnisse negativ sind. Weil Minus*Minus zu Plus wird, gibt es aber eine 2. „Goldene Dichte Typ 2“ =2,02790487 g/cm³ (Kontaktwinkel =-22,455°). Die Knochendichte hat im Laufe der Evolution zugenommen und beträgt beim Menschen und den Säugetieren 1,72-2,08 g/cm³ [vgl. Beate Blichmann: Materialeigenschaften der Knochen vor dem Hintergrund der biologischen Evolution; Diss. 2008; Zentrum für Muskel-und Knochenforschung der Charité in Berlin; http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000004481/dissertation-blichmann-pdf.pdf?hosts= ].

Im Prinzip weiß jeder, dass das Skelett nach dem Goldenen Schnitt geformt ist- hier nun Zahlen: Der Formfaktor f=1 für Wasser ist die äußere Belastung, die beim aufrechten Gang, der praktisch pendelnd nur auf 1 Bein erfolgt, zu tragen ist. Aktion Wasser + Reaktion Knochen = Null ist zu finden. In der binomischen Formel ist das Unberechenbare 2ab für den Ausgleich zu ständig und bei 1 Bein ist dies die Größe a*b. Das Volumen durch diese Fläche geteilt, ergibt die widerstehende Drückhöhe, die sich zu -1 ergeben muss. Genau dies ist auch beim Goldenen Schnitt mit dem Formfaktor 2,027904873 der Fall: 2*2*1/(3,236067977*-1,236067977)= -1. Für den Vierbeiner wird die Druckhöhe -2 benötigt. Hierzu ergibt sich dann der untere Bereich der Knochendichte für Säugetiere in der Größe 1,7138 g/cm³ (Lt. Messwert der Forschung 1,72). Die innere Druckhöhe „Bezugsvolumen 4/ (a*b)“ ergibt beim Kontaktwinkel +30° einen Wert von 4,5 und bei -30° de Wert -0,5. Diese glatten Zahlen unterstreichen nochmals die Bedeutung der Konstruktion des Goldenen Schnitts im gleichseitigen Dreieck.

Die Nachkommastelle des Goldenen Schnitts bleibt als Quadratzahl (und höher) unverändert: 1,618033989^2=2,61803399. Von einem Rechteck ist somit ein Quadrat mit einer Kantenlänge als natürliche Zahl abteilbar. Der Goldene Schnitt wird als zeichnerische Konstruktion gefunden. Es gibt mit der Fibionacci-Folge 0,1,1,2,3,5,8,13 aber auch einen rein rechnerischen Zugang. Die beiden Vorgänger werden hierzu immer addiert. Das Verhältnis pendelt dann um den Goldenen Schnitt (z.B. 5/3 =1:1,666, 34/21=1:1,619). Mit der 5. Addition = 5 Blätter liegt man bereits optimal, dann wird es nicht mehr besser. Natur erscheint als Additionsprinzip. Bei der Konstruktion einer solchen Reihe aus Quadraten sammelt man Erfahrung: Die Fibionacci-Folge ist schnell gefunden; die Quadrate verteilen sich wie ein Streuselkuchen. Eine Spirale ergibt sich nur, wenn man diesen Plan vorher hatte.

Der große Philosoph alias Dr. Horst Schlemmer „Ich bin dann mal weg“ würde in den letzten Punkt einen Kreis mit einer Steinschleuder (reibungsfreie Potential-strömung) zeichnen und dann „nomen est omen“ feiern, d.h. Materie aufnehmen. Es wirkt also eine kontaktfreudige Wirbelströmung (Badewannenabfluss) zurück. Diese nagelt den Zuwachs an das Alte an. Im Verhältnis heben sich die Geschwindigkeiten auf und es bildet sich das Spielfeld R² = (a+b)² des BiXnom.

Die von innen nach außen konstruierte Fibonacci-Spirale beginnt mit den gleichen Quadraten als die Eltern einer wachsenden Karnickel-Population und erweckt den Eindruck einer sich dem Goldenen Schnitt nähernden Folge. So ist es nicht! Wird die Spirale nach innen konstruiert, dann ist das über die Ecke eines Dreiecks abgetragene Teilungsverhältnis des Goldenen Schnitts die Konstruktionsbasis. Die Fibionacci-Folge kann daher auch nichts anderes ausdrücken [siehe auch: Reinhard Saur: Die Fibonacci-Folge im „Schwarzen Loch“ zu ihrer geometrischen Verschränkung mit dem „Goldenen Schnitt“; http://kant-paradoxon.de/files/fib.pdf].

Im vorgenannten mathematischen Nachweis hat die zu teilende Strecke abweichend von der klassischen Konstruktion des Goldenen Schnitts nicht die Länge 1, sondern F = 1,6818... , damit mit diesem Maßstabsfaktor die längere Teilstrecke = 1 wird. Die Aussage, dass der Schneckenweg von A nach S über B, H, G2, G1 etc. = 2 f = 2* 1,6818 beträgt, bedeutet umgerechnet 2x Strecke AB= 2 statt 3,336. Es zählt nur dieser Schneckenweg, die eingezeichnete Spirale aus den Viertelkreisen hat für die Fibonacci-Folge keine Bedeutung.

In Verbindung mit dem Goldenen Schnitt wurde hier eine zeitparallele Wirkung der Länge (a-b)=2* (a-0,5) als 2 Biokugeln gefunden. Stellt man sich diese als die Schneckenspindel vor, um die die Spirale gewickelt ist, kann aus dem Dreieck der Winkel der Schraubenlinie 6,7317° ermittelt werden.

Es kann nicht der Hauptzweck des Goldenen Schnittes sein, etwas Unsymmetrisches zu erzeugen. Sicherlich ist es eine Meßmarke zur Erzeugung von Symmetrie. Dieser Zusammenhang muss erst noch gefunden werden. Zu erwarten ist, dass die Serie der hier gefundenen Dreiecke im Seitenverhältnis 3:4:5 /Winkel 36,87° ein Ergebnis liefert: Der klassische Goldene Schnitt wird im Dreieck unter 26,57° konstruiert. Die Fibonacci-Dreiecke im Steigungswinkel 31,72° sind somit der Mittelwert (5,15°/5,15°).

Das Wesen des Goldenen Schnitts zeigt sich nicht in einer Streckenteilung, sondern ist ein Vorgang in 5 Episoden: Der Goldene Schnitt sitzt als Goldene Kugel im Zentrum des BiXnom© - er ist somit überall vorhanden. Zur Erklärung muss die relative Ruhe im diagonal geteilten Rechteck gestört werden (Disruption) - es sind die Geschwindigkeitsprofile gegensätzlicher Kreisströmungen: Die Potentialströmung läuft innenseitig im Umkreis im Urzeigersinn und kann eine hexagonale Volumenform kreieren. Das Dreieck auf der Spitze ist die Wirbelströmung und fällt einfach um. Die Dreiecksoberseite ist der Energiehorizont. Kommt Bewegung ins Spiel, wirkt die Druckhöhe im Schwerpunkt des Dreiecks. Wenn sich die Potentialströmung um 180° gedreht hat, muss auch die Wirbelströmung quer durch den Kreis dort angekommen sein, wo sie als gekipptes Dreieck liegt. Im Umkreis des gleichseitigen Dreiecks hat sich der bekannte Goldene Schnitt gebildet. Dieser wird hier in der Würfelkunde durch weitere Elemente ergänzt:

Der Goldene Schnitt ist gegenüber der Seitenlänge des gleichseitigen Dreiecks kürzer. Die Biologie nutzt die Differenzlänge für 2 BiXnom©-Biokugeln, die nebenher zeitparallel und rechtwinklig 1. Struktur und 2. Funktion aufbauen. Das Gesamtsystem hat sich durch die Rotation geweitet, so dass sich ein kleinerer Umkreis mit dem 2. Goldenen Schnitt gebildet hat. Für das Gehen wären 2 Biokugeln erforderlich - die Tender Feets (zarte Füße) können erst später laufen. Die wenige Mathematik muss außer der biologischen Entwicklung mit den 30°-Dreiecken die Festigkeit herstellen. Bei den Tender Feets ist es aber nicht die Gehfunktion, sondern bei den kleinen Biokugeln handelt es sich um die beiden Rundungen im Wirbelkörper der Wirbelsäule: 1. für die Bandscheibe und 2. für das Rückenmark. Gleichzeitig lässt sich das Ganze statt in der Draufsicht auch seitlich betrachten: Der kleine Umkreis lässt sich genau durch 12 Biokugeln im Durchmesser zeigen. Dies entspricht der maximalen Länge der 5 Wirbelsäulenabschnitte, die auch noch in 5 und 7 teilbar ist. Mit dem hexagonalen Volumenkörper ist ein mathematisches Muster für die angesetzten Rippenbögen vorhanden.

In der Betrachtung drehen die beiden Dreiecke zum Ursprung in die relative Ruhe zurück, die unterhalb der x-Achse mit einem Schlussstrich des BiXnom©-Wunderwinkels “im Prinzip“ endet. Auch schönes Träumen erfordert Energie, so dass zur Futterbeschaffung auch eine Biologie nötig ist: Es dreht sich evolutionär alles immer weiter. In der Episode 3 ist hier das 20er-Milchgebiss plus 12 Backenzähne in einer 5x5 Matrix einzuordnen, die sich aus der 12x12 Matrix zum Thema Pyramiden von Sakkara zurückführen lässt.

Der Wunderwinkel stellt sicher, dass sich das "Oberstübchen" in eine 12er Matrix einfügt. Die Rechtsdrehung nach der Episode 1 findet dann auch bei einer Drehung zur Bildung des Schädeldachs statt.

Evolution ist nicht alles, weil ein höherer Plan existiert. Höhere Organismen führen zu einer steigenden Knochendichte, die sich nur unter Wirkung der Gravitation entfalten kann. Gemäß Würfelkunde ist für die Biologie nur noch am gebogenen Rand der Gravitationslinse Raum vorhanden. Die Längen sind in der Biologie funktionsbedingt, aber die Skelettposition selbst liegt offensichtlich in einer Gravitationsmatrix fest. In der Gravitationslinse würden Finger/Zehen der beiden Extremitäten-Gürtel den Hochpunkt in der Linse bilden, wenn die hohe Knochendichte anfangs bereits vorhanden wäre. Tatsächlich ist der Platz von Nabel und Herz bereits besetzt. Die Embryologie [ http://www.histoatlas.de/embryologie/embryologie-entwicklungsgeschichte-des-individuums/embryologie-des-menschen/] zeigt, dass Beugefalten fälschlich als Kiemen interpretiert werden. Das spricht nicht gegen das biogenetische Grundgesetz, jedoch wird zum Nachweis eine vergleichende Genanalyse benötigt. Die vorwachsenden Gewebe reagieren auf Widerständigkeiten durch Versteifung. Die Extremitäten entwickeln sich in Extremitäten-Knospen, die wegen der Einengung durch die Rückenpartie zunächst abgeflacht sind. Die Aufspaltung in die Finger erfolgt erst später durch Einstellung der Nährstoffversorgung. Im Zentrum entwickeln sich Darm und Herz, so dass über die Extremitäten-Matrix kein "Draht" ins Oberstübchen verlegt werden kann; die Steuerung erfolgt folglich unabhängig. Bei unzählbar vielen Nervenzellen kann es für die Kommunikation über das Netzwerk nur ein sehr einfaches Prinzip für die Weiterleitung zwischen den nicht direkt verbundenen Nervenzellen geben: Für die Extremitäten-Gelenke wäre dazu nur eine einfache X-Matrix nötig. Bei seiner Entwicklung ist das Nervensystem bereits so angelegt, dass die Reize den Empfänger erreichen. Speziell ist dieses in den Neurowissenschaften aber noch ungeklärt [https://www.dasgehirn.info/grundlagen/kommunikation-der-zellen/nervenzellen-im-gespraech?gclid=EAIaIQobChMI_aq_0crF2QIVb5PtCh3UvAduEAAYASAAEgJUT_D_BwE].

Mit der Entwicklung des Skeletts tritt letztlich die verborgene Elektronenwelt als Mathematik zutage. Maßgeblich ist der kleinere Goldene Schnitt mit Umkreis, der zugleich auch auf das Embryonale hinweist. Die Mathematik wird zum Vorgang. Zum Showdown kommt es bei der Frage, worin denn nun der Unterschied zum gewöhnlichen Goldenen Schnitt des Architekten am Dreieck mit den Katheten 1:2 besteht, der überhaupt keine BiXnom -Biokugeln kennt. Dank der bekannten Triebkraft der Würfelkunde gibt es eine Vorahnung und genauso ist es dann auch: Beim Showdown steht das Zungenbein im Mittelpunkt. Es ist der einzige Knochen, der nicht mit dem Skelett in Verbindung steht. Erst mit den Primaten incl. Menschen ist er existent - viele wichtige Funktionen werden damit realisiert. Die Größe " b = a² =(1/F)² " im klassischen Goldenen Schnitt hat einen solchen Abstand zum goldenen Schnitt mit Umkreis, dass sie die Biokugeln genau einschließt [..., weil sie am ausgewachsenen Skelett des Menschen nicht mehr benötigt werden]. Die Gesamtstrecke beider Goldener Schnitte ist gleich, jedoch sind beim Goldenen Schnitt mit Umkreis die beiden Biokugel-Durchmesser enthalten. Die Position des hier mathematisch angeordneten Zungenbeins ist 4 Biokugel-Durchmesser von der lotrechten Achse entfernt. Über außen gerechnet sind es 5 Kugeln, was dem BiXnom-Schubverhältnis 1:4 des Goldenen Schnitts entspricht. Das Zungenbein liegt mit den hier angeordneten Gehörknöchelchen in einem gemeinsamen Kreis. Im Übrigen wurde das Zungenbein aus den 29 Knochen lediglich intuitiv zutreffend angeordnet. Im Zentrum des Zungenbeins liegt mathematisch die punktuelle Kontaktstelle eines unsichtbaren Goldenen Schnittes (2 gleiche Kreise mit Umkreis), die man sich in der entfernten Funktion auch als Stimmbänder vorstellen kann. Die Evolution entwickelt sich somit über das Smartphone und sonstige Segnungen wie das selbstfahrende Auto weiter.

Erst das Glück und dann kommt noch der Erfolg hinzu: Die noch fehlenden Rippen und das Brustbein liegen in einer Rotunde mit dem soeben am Zungenbein gefundenen unsichtbaren Goldenen Schnitt. Der Goldene Schnitt liegt als Punkt im Zentrum: Der Brustkorb stellt durch die Atmung das Pulsieren her, damit sich die beiden inneren Kreise berühren (eine mathematische Atmung mit 2 Kreisen als Lungen). In der Rotunde wird die Bogenfunktion der Rippen erzeugt, die dann auf die Wirbelsäule aufgeschoben wird. Nach dem Andocken wird für das nächste Rippenpaar jeweils 1 Raster weiter geschoben (7 echte Rippenpaare). Gegen Ende muss weiter aufgebogen werden, so dass außer dem Raster-Sprung jeweils 1 Knorpel-Brücke für die 8.-10. Rippenpaare nötig werden (3 unechte Rippenpaare). Für die letzten beiden Rippenpaare wird die Lücke zu groß, sie müssen frei enden.

Triebkraft nach Würfelkunde: Im Prinzip bewegt sich der Materiestrom, um sich ohne Materie zu bewegen [Halbwahrheit: Ohne Materie kein Materiestrom]. Im natürlichen Fluss gibt es diesen Gegensatz von Primär- und Sekundärströmung ebenso, denn die Spiralströmung hinterlässt ein mäanderförmiges Flussbett. In der geraden Strecke, wo die Sekundärströmung gerade zur anderen Seite wechselt, hat der Fluss seine relative Ruhe. Es wird Einstein zugeschrieben, dass er die Sekundärströmung als mittige Ansammlung von Teeblättern in der umgerührten Tasse erklären konnte. Was sich unten als Auge der Windhose mittig sammelt, kann es aber nicht sein, das ist auch noch der Primäreinfluss des Löffels. Nur wenn der Tee mittig von unten hoch kommt, hätte man etwas zu bewundern. Dazu wird sicherlich spezieller Einstein-Tee benötigt. Würfelkunde hat statt in der Tasse mit der Teestreuung auf dem wassergefüllten Backblech begonnen - das ergibt eine Wirbelstraße.

If I Needed You by Don Williams and Emmy Lou Harris - 1981

BiXnom-Lichtgeschwindigkeit im Vakuum: Dank Schulwissen nicht farbenblind!

Gemäß Relativitätstheorie hat der Standort des Beobachters keine Bedeutung. Man steht also daneben und fertigt im kleinen Maßstab einfach eine Zeichnung an. Der BiXnom besitzt keine technische Maßeinheit. Die Maßeinheit für die Lichtgeschwindigkeit in m/s bedeutet nicht, dass man sich in einer sichtbaren Größenordnung befinden muss. Im Weiteren wurde ein Hinweis auf die Wellenlänge des sichtbaren Lichts gefunden, so dass man sich den Bereich in Nanometern vorstellen kann (in Zeichnung mit 1000fach vergrößerten Modellmaßen), falls man in dieser Größenordnung ein Thema sucht.

Im echten Vakuum gibt es keine Kontaktpartner und somit ist für ein Vakuum-Modell gemäß BiXnom© mit „2ab“ die doppelte Hüllenbreite auf den Einheitskreis anzusetzen (doppelt umhülltes Wassermodell, das hier für den Formfaktor 1 steht). Über Teilchenphysik selbst ist hier nichts bekannt, der Lichtweg in 1 Sekunde (Lichtgeschwindigkeit) kann jedoch als Radius eines Umkreises angezeigt werden. Der Umkreis umschließt 4 doppelt umhüllte Wassermodelle, die polar um 90° versetzt sind. Lichtteilchen haben keine Ruhemasse, sondern nur Energie. Diese Bewegung soll nun die Größe des BiXnom -Vakuummodells so reduzieren, dass man die Lichtgeschwindigkeit als reduzierter Radius ablesen kann. Weil nun aber die Lichtgeschwindigkeit im Ergebnis von Messungen bereits amtlich festgesetzt wurde, kann man den Kreis für die Lichtgeschwindigkeit bereits zeichnen. Nunmehr muss dann eine Erklärung für die Differenz beider Radien gefunden werden. Um nach dieser Differenz im Modell zu suchen, wird diese als Radius einer hier so genannten BiXnom-Lichtkugel bezeichnet. Mit dieser wird im Modell operiert.

Durchmesser des doppelt umhüllten Wassermodells:

Durchmesser = 2*Wurzel (Pi/2) + (Wurzel (Pi/2) -1) *2 = 2*(Wurzel (2*Pi) -1)= 3,013256549

Form geht vor Inhalt, somit kann das Licht nicht schneller als der BiXnom sein. Die Lichtgeschwindigkeit wurde ausreichend genau im Versuch ermittelt, so dass sie offiziell festgesetzt wurde zu c =299.792.458 m/s = 2,99792458*108 (E+8 Exponent) m/s. Die Differenz in der Zahlenfolge beträgt als BiXnom-Lichtkugel-Radius r = 0,0153319692620006. Der Nachweis kann nun in der Weise geführt werden, dass für die Lichtkugeln 100%-genaue Passstellen gefunden werden. Kugelringe besitzen eine Mittelpunktkreis und einen kleineren Kontaktkreis (siehe hier unter Mikrotubulus). Weil nur ein Bogen und kein Kreis vorhanden ist, fehlt eine Information zur Lage der Mittelpunkte. Als Passstelle wurde eine Länge von 8 Lichtkugelradien gefunden, die ungefähr auch die gleiche Bogenlänge aufweist. Es wäre etwas zu eng auf dem Bogen, so dass rückgerechnet auf die Lichtgeschwindigkeit eine um 800m/s zu kleine Lichtgeschwindigkeit verbliebe. Im Interferenzbereich (Passstelle) lassen sich dann aber die Lichtkugeln genau einpassen: Die beiden Bogenenden und die 3 Kontaktstellen liegen dann genau auf dem Bogen. Sofern diese Anordnung aber keinen weiterführenden Sinn ergibt, muss nach einer Alternative gesucht werden. Bautechnisch gesehen ist es begründet, dass die Kontaktstellen eines Bogens gegenüber den Kugelmittelpunkten maßgeblich werden.

Eine physikalische Bedeutung für die BiXnom-Lichtkugel konnte nicht gefunden werden. Dem Wesen nach sind es Urknallwolken. Im Kunstprojekt wird hier der Annahme nachgegangen, dass es sich bei dem Bogen um einen Lichtbogen handelt. Dieser ist also mit Atomen besetzt. Auf der Sonne bestehen diese aus Wasserstoff. Um den Bogen in Form zu bringen, kann unterhalb der Bogenmitte zwischen die benachbarten Lichtkugeln ein Klemmstück als Kugel eingepasst werden. Der Atomradius nach Bohr passt locker hinein. An dieser und anderen Stellen kann experimentiert werden.

Die Wissenschaft vergrößert den Atomradius etwas, indem die Eigenbewegung des Atomkerns eingerechnet wird. Die korrigierte Zahl wurde im Internet noch nicht gefunden. Der Elektronenradius hätte als Gesamtumfang ebenfalls noch Einfluss auf die äußere Umhüllung des Atoms. Es gibt aber die Meinung, dass der Radius unrichtig sei, weil das Elektron tatsächlich um Größenordnungen kleiner sein müsse. Genaues ist nicht bekannt.

An folgenden Stellen hat die Lichtkugel im Modell eine Bedeutung:

1. Das Vakuum-Modell ist an den 4 Ecken untypisch offen. Durch das Licht werden die 4 offenen Ecken durch eine Lichtkugel besetzt (bzw. mit der Lichtwelle in einer Frequenz). Vom Mittelpunkt des Modells lässt sich ein umhüllender Kreis als BiXnom©-Lichtkreis zeichnen.

2. Auf dem BiXnom-Lichtkreis sitzt jeweils ein Focus für insgesamt 8 Interferenz-Bereiche, in die hinein gespiegelt wird. In die Mitte jedes Bereiches passt jeweils eine Kette von 4 Lichtkugeln. Durch die Spiegelung vom entfernten Lichtkreis sitzen die 4 Kugeln auf einem leichten Bogen. Dieser wird als BiXnom©-Lichtbogen bezeichnet.

3. Der Ordnung halber müssen im Nachgang für die Lichtkugeln noch deren genaue Mittelpunkte gefunden werden. Wie hier beim Modell “Mikrotubulus“ ersichtlich, liegen die Berührungspunkt von Kugeln im Ring und deren Mittelpunkte auf unterschiedlichen Kreisen. Weil auf dem BiXnom-Lichtbogen aber nur 4 Kugeln sitzen, ist kein Ring vorhanden. Die Mittelpunkte sind dennoch wie folgt zu finden. Wegen der Symmetrie sind nur 2 Kugel zu betrachten: Mit dem Abstand "Lichtkugelradius" von der Bogenmitte bzw. dem Bogenanfang liegen der innere Mittelpunkt M1 auf einer Parallele zur Kreisabschnittssehne im Abstand der Sehnenhöhe und der äußere Mittelpunkt M 2 wie vor aber im Abstand der halben Sehnenhöhe. Zwar liegt der Kugelschnittpunkt nicht auf der Verbindungslinie M1-M2, entscheidend ist aber, dass sich Kugeln genau berühren, und dass ist der Fall. M1* und M2* sind symmetrisch gespiegelt.

4. In der Rückwirkung gibt es dann nochmals einen Hinweis auf die Bedeutung der besetzten 4 BiXnom-Eckpunkte: Zeichnet man vom Fokus auf dem BiXnom©-Lichtkreis eine Linie zum Modellzentrum, dann lässt sich eine Winkelhalbierende bilden, die sich mit dem Lichtkreis am Eckpunkt schneidet. Die BiXnom©-Ecke ist somit fixiert, wenn noch ein 2 Stahl eintrifft. Wenn man also eine Ecke mit 2 Strahlen fixieren muss, kann dieses eine Erklärung sein, weshalb statt 4 Interferenz-Bereichen davon 8 vorhanden sind.

5. Aufgrund der Zahlenwerte für Lichtwellen und der besonderen Lage zwischen dem Interferenz-Bereich und dem BiXnom-Lichtkreis lassen sich die Farben des Regenbogens im Vollkreis darstellen.

Ohne die Konstruktion von seitlichen Widerlager (Widerlager wie Antimaterie) bleibt die Betrachtung noch im Dunklen (Dunkle Materie und Energie)...es kann weiter gezeichnet werden.

BiXnom-Lichtgeschwindigkeit im Wasser

Die Lichtgeschwindigkeit im Wasser ergibt sich im Prinzip aus dem Durchmesser des normalen (einfach umhüllt) Wassermodells. Das Wasser erzeugt aber seine Fließfähigkeit, in dem durch die Clusterbildung eine Abrollebene geschaffen wird, dessen Systemneigung 6,6558233° beträgt (hier zu finden). Als Sinus ergibt dies eine Hüllenbreite von 0,115904939 < 0,2533..(normal). Daraus folgt der Modelldurchmesser D = 2*(0,115904939+1) = 2,231809878. Wird der Lichtkerndurchmesser r = 0,015331969 übernommen, ergibt sich die Lichtgeschwindigkeit im Wasser zu c im Wasser = 2,216477909*108 m/s. Abgeleitet aus der Brechzahl findet man im Internet einen Wert c = 2,20 *108 +/- 0,05 m/s. Die BiXnom-Lichtgeschwindigkeit c im Wasser ist somit zutreffend.

BiXnom-Wasserstoffatom

Der Bohrsche Atomradius bezieht sich auf das Wasserstoffatom. Er beträgt a0= 52,917721067pm und wird aus Compton-Wellenlänge le und 2p*Feinstrukturkonstante a berechnet: a0= le/(2p* a). Die Wellenlänge le des Elektrons beträgt 2,4263102367pm. Weil sich der Atomkern bei der Kreisbewegung des Elektrons mitbewegt, wird der Atomradius nach aktueller Forschung durch einen Faktor erhöht: Atomradius= (1+me/Mk)*a0, wobei me die Elektronenmasse und Mk die Kernmasse bedeuten. Mit einschlägigen Werten berechnet sich der Korrekturfaktor zu µ= 1,000545472069 [Wikipedia nennt rd. 0,05% Zuschlag]. Somit beträgt der wissenschaftliche Wasserstoff-Atomradius=52,9465862058216 Pikometer (nach eigene Datenerhebung).

Was ergibt sich nun aus dem BiXnom-Vakuum-Modell: In der Leere wirkt die Mathematik - Physik ist nicht möglich. Man kann aber im Modell den Urknall erscheinen lassen. Weil dann die Lichtgeschwindigkeit ablesbar ist, gibt es eine Bewegung (Translation). Zur Teilnahme an der Physik wird dann aber auch noch die Rotation benötigt. Hier kreist das 1 Elektron auf der 1. Schale des Wasserstoffatoms. Fehlt es, dann ist es nur 1 Ion.

Hier wird davon ausgegangen, dass das Atom in der Sehnenmitte M0 unterhalb des Lichtbogens mit der Höhe h produziert wird. Hier wäre es eine Stützstelle als Klemmstein zwischen 2 Lichtkugeln. Die Lücke reicht für einen Maximalradius von 53,62400618 Pikometern aus. Betrachtet werden 2 Strahlen, die von den beiden äußeren Lichtkugel M2 bzw. M2* durch die Zentren M1 bzw. M1* laufen und von dort nach unten auf das Systemzentrum M0 treffen wollen. Dieses Ziel ist blockiert, weil dort bereits der stützende Verbrennungsmüll abgelagert wurde. Die Strahlen umgehen diese Blockade: Im Schnittpunkt P1 mit der Lichtkugel (kurz vor M0, also am Lückenrand) schießen sie unter 90° nach oben. Minimal über der halben Bogenhöhe schneiden sie die Symmetrieachse als Punkt P2, um dann wieder um 90° fallend in die alte Schussrichtung zurück, genau den benachbarten Lichtkugelrand in halber Lichtbogenhöhe zu treffen. Das kleine spitze Dreieck mit dem oben thronenden Punkt P2 kann man als Antennenmast sehen. Hier könnte das fehlende Elektron beschafft werden, das dann noch die Symmetrieachse herunter auf die 1. Atomschale kreiseln müsste. Der Atomradius kann nun wie folgt berechnet werden: Der Strahl ist als Aktion auf die halbe Bogenhöhe gefallen. Als Reaktion durch die Blockade war es aber dazu nötig, den Strahl in den Punkten P1 und P2 hochzudrücken. Die Punkte P1 und P2, als Abstand zur Sehne gemessen, mindern in der Berechnungsformel die halbe Sehnenhöhe. Für die Feinjustierung ist nur der Anteil der Höhe des dreieckigen Antennenmastes zuständig. Hier wird der Schwerpunkt des Dreiecks also 1/3 der Masthöhe über der halben Bogenhöhe verwendet. Für den exakten Bohrschen Atomradius wären es etwa etwa 60,3794% der Masthöhe. Der Atomradius wird auf der Sehne abgelesen, indem die gewonnene Höhe auf die Sehne als Korrektur heruntergezogen wird.

Hilfswerte: a) Winkel BETA des Strahls zur Sehne = Arcustangens ( Bogenhöhe h /Lichtkugelradius rLku)= arctan (1,281189952650140 pm/15,3319692620006 pm= 0,083369609 im Bogenmaß. b) Abstand P1 zur Sehne =P1Y= 4,44987172983338 pm. c) Abstand P2 zur halben Bogenhöhe=P2Y=1,11440322371557pm

Antennenschwerpunkt-Atomradius= {Höhengewinn über Systemzentrum M0} *sin BETA= [(0,5*Bogenhöhe)–P1Y-(P2Y/3)]*sin Beta=[(0,5*1,281189952650140) – 4,44987172983338 - (1,11440322371557 / 3)]*sin (0,083369609) = 52,942819718258 pm (Vergleichswert s.o.: 52,9465862058216 pm)

Die Schalenradien ergeben sich aus an=a0*n^2, d.h. es mit dem Quadrat der Schalennummer zu multiplizieren. Als Basis wurde der wissenschaftlich korrigierte Bohrsche Radius von a0,korrg.= 52,9465862058216pm für die Schalenradien in der Zeichnung verwendet. Im BiXnom-Atommodell ist ein Zentrierschuss auf die 5. Schale zu sehen – das Runde versucht sich hier dem Eckigen zu widersetzen. Durch dieses Ereignis kann ein rein geometrischer BiXnom-Atomradius durch Rückrechnung auf die 1. Schale ganz einfach direkt abgemessen werden. Der Radius muss etwas kleiner als a0,korrg sein:*)ist noch rechnerisch zu überprüfen

BiXnom-Atomradius = 52,9249128896pm*) > a0 =52,91772106pm nach Bohr

Den BiXnom-Atomradius wird man also in der Umgebung der halben Antennenhöhe finden können. Der verwendete wissenschaftliche Radius ist ausreichend genau, um die Zusammenhänge im BiXnom-Atommodell erkennen zu können. ....in Arbeit

Mit der vollen Masthöhe ergibt sich eine Atomgröße von schlanken =52,8809532031478 Pikometern. Diese Kugelgröße sitzt auch im Zentrum der Lichtkugel M1 bzw M1*: Bekannt ist nur der Abstand Mittelpunkt zum Lichtbogen von 80,08831 pm ( aus Zeichnung gemessen). Eine Vakuumblase soll den Lichtbogen tangieren. Dann nach Urknall die doppelte Umhüllung entfernen, um den Kernradius in der Blase zu erhalten: Blasenkern= 80,08831 pm *0,994911827449357 /1,506628274631 = 52,88683891 pm. Die Differenz im Radius beträgt=0,005885709pm. Auf dem Weg zur Empfangsantenne ist also ein Kugel etwa im Durchmesser des klassischen Elektronenradius verloren gegangen. Das Elektron sollte schließlich auch ins Atom bei M0: Eine Kugel aus dem Elektonenradius hätte den Durchmesser von 2*2,8179403227= 0,005635880644pm.

Die 90°-Umlenkung an der Mastspitze ist bei Strahlungen günstig, weil sich dabei die Compton-Wellenlänge von 2,4263102367pm ergibt (hier aber keine passende Länge zu sehen). Bei einem abweichenden Winkel vergrößert sich die Wellenlänge durch den Compton-Effekt.

∆ λ=λ C ⋅(1 – cos δ). Für δ =90° ergibt sich die Compton-Wellenlänge. ∆ λ ist die Verlängerung.

Nachfolgend wird das Detail P2 vergrößert:

BiXnom-Elektron

Die Lichtgeschwindigkeit c ist in der Formel für die elektromagnetischen Welle enthalten: c = Wellenlänge · Frequenz f. Weiterhin steht die Lichtgeschwindigkeit c mit der elektrischen Feldkonstanten eo und der magnetischen Feldkonstante µo in der Relation c = 1/ Wurzel (eo *µo).

In der Formel für den bohrschen Radius sind die elektrische Feldkonstante im Vakuum, die durch 2 p geteilte Plancksche Konstante, die Masse des Elektrons und die Ladung des Elektrons enthalten.

Im Kunstprojekt umgeht man diese Naturkonstanten in der Annahme, dass es schon irgendeine mathematische Gemeinsamkeit geben wird. Statt den Nanometer-Bereich konnte man sich auch mit Pikometern ein Atom vorstellen.

Die Schalen des Atoms sind maximal nach der Formel 2*n² (n=Schalennummer) mit Elektronen besetzbar. Die 2 in der Formel ist für den BiXnom typisch und weist auf den Zustand der relativen Ruhe hin – hier ist die Schale voll besetzt. Die 2. Schale ist mit 8 Elektronen voll besetzt (stabiles Edelgas). Nach der Oktet-Regel wird die Besetzung mit 8 Valenzelektronen beim Atomaufbau für die äußere Schale immer angestrebt. Das BiXnom©-Vakuum-Modell verfügt über diese 8 Bereiche._dat04/2020

Wird nichts Besonderes gefunden, hätte man sich immerhin mit dem Atommodell beschäftigt.

DIE EPISODE EPI.VIR entsteht erst im folgenden Register „WÜRFELKUNDE ENDE“ ...hier läuft jetzt vorab die Fortführung, um die EVOLUTION beim Auslauf der Episode zu beobachten:

Bereits mehr als 25000 Programmzeilen in der Episode EPI.VIR mit einem viralen Körperzugang. Das ist mehr, als es die Mindesteinwohnerzahl für das Stadtrecht erfordern würde. Wie geht es weiter? Ausgehend vom Erbgut des Virus bildeten sich in der Milz als Gegenspieler die Leukozyten. Es wurde dann die Infektion bis zur Gesundung über Herz-Lunge und wieder Herz durchlaufen. Dennoch sortiert sich der Körper weiter neu bis zu den Lymphknoten. Deren Entwicklung wurde auf #...11 bis herunter zum Beginn der Oberschenkel an der Lacuna vasorum, eine Durchtrittsstelle für Blutgefäße und Nerven unterhalb des Leistenbandes, verfolgt. Die Entwicklung wird in Zeile 24060 am Beginn des Oberschenkels fortgeführt. Nerven #...7, Venen #... 8, Arterien #...9, Muskeln #...5. Die Muskeln am Oberschenkel (Adduktoren) sind nach dem Knochenansatz danach zu unterscheiden, wo sich #...55 im Ziffernbild positioniert. Die Abduktoren ziehen das abgespreizte Bein zurück, entgegen wirken die Abduktoren. a) Oberflächlich: Musculus pectineus, Musculus gracilis und Musculus adductor longus, b) mittlere Lage: Musculus adductor brevis und c) tiefe Lage: Musculus adductor magnus und Musculus adductor minimus .

Der Oberschenkelnerv (Nervus femoralis) ist ein peripherer Nerv, der dem Rückenmarks (L1-L4) entspringt. Er ist der längste und stärkste Nerv des Plexus lumbalis und für die Bewegung von Knie- und Hüftgelenk von Bedeutung. Der Nervus Saphenus geht davon ab: Z.24285: #254500202670070. Unterhalb des Knies liegt der Nervus fibularis communis: #253643756795775. Darunter sind in direkter Folge Nervus fibularis superficialis Z.24382: #25348771314259 und Nervus fibularis profundus #253477317058715.

Die Oberschenkelarterie (Arteria femoralis) [Z.24106:#256390003395115] wird im Kniebereich als Arterie poplitea:#254039928556153 weitergeführt und verzweigt dort in 2 Äste: Z.24333: #253998167995834: Arteria tibialis posterior [#253841688099336] und Arteria tibialis anterior [ #253706228062996], die auf dem Fußrücken als Arteria dorsalis pedis hervortritt und dort zur Pulsmessung ertastet werden kann.

Über den Fußrücken zieht der Muskel Musculus extensor digitorum brevis. Dieser endet in 3 Sehnen, die in die Dorsalaponeurosen der Zehen II-IV einstrahlen. Kurz nachdem die Arterie von der Sehne des Musculus extensor digitorum brevis gekreuzt wird [Z.24389:#253414958458430], verzweigt sie sich in folgende Äste:

1.) Arteria tarsalis lateralis (anastomosiert u.a. mit der Arteria arcuata): #253394179075997

2.) Arteria tarsalis medialis #253373403100998; 3.) Arteria arcuata (aus ihr entspringen die Arteriae metatarseae dorsales II-IV): #253352630532594; 4.) Arteria metatarsea dorsalis I: #253331861369949; 5.) Arteria plantaris profunda:#253300714009944: 44= Netzwerkbildung

Die Arteria plantaris profunda bildet zusammen mit der Arteria plantaris lateralis [ein Ast der Arteria tibialis posterior] an der Fußsohle einen arteriellen Gefäßbogen, den Arcus plantaris profundus. Zunächst sind oberseitig zu den 4 Zehen Äste vorhanden (am Zeh geteilt, so das oberseitig 2 Arterien am Zeh anliegen). Dann wird oberseitig in ein Ringsystem eingeleitet. Dann geht eine Verzweigung abwärts zur Fußsohle: #253300714009944 und die andere zum großen Zeh weiter #253290333258581. Zur Zehspitze verzweigt sich die Arterie: #253279953358030: Zahlenspiegelung ist das seitliche Anlegen an den großen Zeh. Der andere Ast kann in der Ausbreitung zeitlich nicht vorlaufen und führt daher senkrecht nach unten zur Sohle. Unterseitig gibt es erneut Abgänge zu den Zehen, die wieder bis zur Zehspitze verzweigen. Die A. plantaris lateralis (äußere Fußsohlenarterie) hat damit in den Arcus plantaris profundus (tiefer Hohlfußbogen) eingespeist, um die Fußmuskulatur zu versorgen. Die Aa. plantares medialis zweigt davon ab und läuft nochmals zum großen Zeh vor: #253000017268109.

Die Arterien werden von den tiefen Venen begleitet, auffällig waren diese noch nicht und werden noch erwartet. Es werden zunächst die Kniekehllymphknoten (Lymphonodi poplitei) gesucht): 1.) Nodi lymphatici poplitei superficiales (Die oberflächlichen Kniekehllymphknoten liegen im Mündungsbereich der Vena saphena parva und erhalten Lymphe aus dem Waden- und Fußbereich: Z.254238478891100. 2.) Nodi lymphatici poplitei profundi. Die tiefen Kniekehllymphknoten liegen an der Vena poplitea und nehmen die Lymphe des Unterschenkels auf: Z. 24322: 254113042588711.

Vereinigung der Vena tibialis posterior und der Vena tibialis anterior zur Vena peronealis: Z.24525: #252009680809078. Bevor sie das Kniegelenk erreicht, nimmt sie die Vena peronealis auf: Z.24834: #2488740203689550. Einmündung der „Kleinen Rosenader“ (Vena saphena parva) in die Kniekehlenvene (Vena poplitea): Z.24835: #248863999268880.

Die Gefäße durchziehen dann den Adduktorenkanal, eine aus Muskeln gebildete ca. 6 cm lange Rinne, im Oberschenkel oberhalb des Knies. Er enthält die Arteria femoralis und Vena femoralis, sowie den Nervus saphenus, welcher den Kanal mit der Arteria descendens genus durch die Membrana vastoadductoria vorzeitig nach ventral verlässt und gemeinsam mit der Vena saphena magna nach distal verläuft. Der Kanal endet mit dem Hiatus adductorius, einer schlitzförmigen Öffnung, die in die Fossa poplitea führt.

Vom Knie nach oben gesehen muss der Nervus saphenus die Arteria descendes genus zunächst eng heranziehen: Z.25043.#246797006023345: Die Arterie wird durch den Nerv 7 markiert und mit 00 gemeinsam geführt mit dem Ziel, die Hautstruktur 3345 zu durchbrechen: #246777297737778. Die Membran 444 wird nunmehr durchbrochen: Z.25046.#246767444775319. Abzweig der Arterie 9 aus Arteria femoralis 99 : #246757592599618. Oberes Ende des Adduktorenkanals: #246678803505992: Nervus saphenus 7, Vene femoralis 88 und Arterie femoralis 99.

In der Leistenregion bildet sich das Schenkeldreieck (Trigonum femorale) aus. Es wird durch Oberschenkelmuskeln begrenzt und ist als dreieckige Fläche sichtbar. Durch sie verlaufen die Gefäße und Nerven, die durch die Lacuna vasorum und musculorum unter dem Ligamentum inguinale (Leistenband) durchtreten. Die Dreieckform wird erkannt als 111: Z.25198. #245278888080111. Vena femoralis: Z.25212 #245142686888888; Nervus femoralis: Z.225223:#245035777736298; Arteria femoralis: Z.25236: #0244550999954206.

In großen Sprüngen zur Zusammenführung der Beingefäße weiter, um den weiteren Programmverlauf zu überblicken. Bauchaorta (Aorta Abdominalis): Z.2586.#238999900303273: Zusammenführung 00 der Beinarterien als 99_99. Abgang der unteren Eingeweidearterie: Z.25965:#238033407349996. Die Geschlechtsorgane werden durch eine paarig abgehende Arterie versorgt, die unterschiedlich nach Geschlecht bezeichnet werden: weiblich /männlich in Arteria ovarica/Arteria testicularis: Z.26245:#235493900622695: paariger 22 Abgang der Arterie.

Obere Eingeweidearterie (Arteria mesenterica superior): Es wird zunächst der unpaarige 1 Abgang einer Arterie avisiert: Z.26333. #234706923701919. Zugleich wird die Ziffer 9 auf 1 erweitert und der Abgang seitens der Evolution wie folgt als Interpretation des Goldenen Schnitts gelesen: #234698011006404. Nierenarterie (Arteria renalis): #234689098987759: paarig. Truncus coeliacus: Z.26350.#234555499880176: gemeinsamer Anfangsabschnitt von drei 555 Arterien-Strukturen 5, unpaariger Abgang 1. Untere Zwerchfellarterie (Phrenica inferior): #234546598680985: paarig.

Im Lendenteil des Zwerchfell ist der Aortenschlitz (Hiatus aorticus) vorhanden. Durch den Aortenschlitz ziehen die Hauptschlagader (Aorta) und ein großer Lymphsammelstamm, der Ductus thoracicus: Z.26362:#234448730060035. 3_3 mit 3 für die rechte und linke Umfassung durch das Zwerchfell, 444 für die Gefäßnetzwerke. Gefäße selbst sind nicht auffällig, so dass nunmehr erst das Zwerchfell selbst ausgebildet wird: Z.26488.#233333487686599. Die Durchleitung der Aorta: Z.27604.# 223900065999226. Durch den Speiseröhrenschlitz (Hiatus oesophageus) ziehen die Speiseröhre (Oesophagus) sowie die beiden Hauptstämme des Nervus vagus: Z.27934.#221255009015631. Die dritte größere Öffnung ist das Hohlvenenloch (Foramen venae cavae). Durch dieses Loch zieht die untere Hohlvene (Vena cava inferior: Z.28340.#218085300700164: Venenloch 8_0_8, 2 Nerven 7 in der Öffnung 00700_dat31.01.2021

Die partielle Sehbahnkreuzung der Sehnerven (Chiasma opticum) bewirkt, dass optische Reize einer Gesichtsfeldhälfte von der gegenüberliegenden Gehirnhälfte verarbeitet werden. Diese Thematik wird im Bereich der Zeile 29830 strukturiert: #207192002073169: paarig 2, Sehnerv 200, Gegenseite 20. Die Augenhöhle (Orbita) wird durch 7 Schädelknochen geformt und wird von einem Knochenrand (Margo orbitalis) eingefasst. Enthalten sind: Augapfel (Bulbus oculi); Augenmuskulatur; Fettkörper; Tränenapparat; Nerven: Nervus opticus (Sehnerv), Nervus ophthalmicus, Nervus oculomotorius, Nervus trochlearis, Nervus abducens. Nervi ciliares breves; Blutgefäße: Arteria und Vena ophthalmica; Ganglien: Ganglion ciliare.

Der Ziffercode folgt keiner einzelnen Struktur, sondern wird als Zeitschiene gleichzeitig über viele Arterien und dem Sehnerv zur Vorderseite des Auges geführt. So ziehen durch den 5-10mm knöchernen Kanal (Canalis opticus) der Nervus opticus (2. Hirnnerv) und die Arteria ophthalmica (Ast der Arteria carotis interna). Knochenkanal: Z.30459: #203100043437371: 1_000_1. Öffnung in die Augenhöhle (Canalis opticus): Z.30465: #2030600066314890: Knochen als Haut 3__3, Funktionselemente 6, Röhre 000.

Zur Orientierung wird ein enger Bereich gesucht, an dem aus der Augenschlagader (Arteria ophthalmica) die Zentralarterie (Arterie centralis retinae) abgeht und davor und danach die langen hinteren Ziliararterien (Arteriae ciliares posteriores longae). Bevor die Augenschlagader den Sehnerv überkreuzt, zweigt der Arterienast Rami musculares arteriae ophthalmicae zur Versorgung der Augenmuskeln ab. In diese Zeitschiene können die Arterien dann eingeordnet werden: Abgang Ziliararterie: #20303999414726. Abgang Zentralarterie: Z.30474: #202999981010400: Zentralarterie 9999 soll neben dem Sehnerv 202 liegen. Zeilen 30477 und 30480 enthalten einheitlich #...998, so dass der Abgang der 2. Ziliararterie als eine Herabführung nach unten noch zeitlich begleitet wird. Wieder Sprung zur Augenschlagader, die von unterhalb des Sehnervs aufsteigen müsste: #202939990866611. Das Aufsteigen kann wie durchbrechende Zähne mit der 11 gedeutet werden. Wechselsprung: Zentralarterie tritt in den Sehnerv ein: Z.30486: #202920002030424. Sehnerv 202 darin die Arterie 292, Sehnerv als räumliches 4 System 424. Wechselsprung: Abzweig der Rami musculares arteriae ophthalmicae von der Augenschlagader: #202913339960033. Wechselsprung: Die Augenschlagader überkreuzt den Sehnerv: #202900017131501. Arterie 9000 über Sehnerv 202. Wechselsprung: Die entgegenkommende Zentralvene (Vena centralis retinae) tritt 10 mm hinter dem Augapfel aus dem Sehnerv aus: #202880036168679. Vene 88, 202 Sehnerv, 00 Austrittsöffnung. Eintritt des Sehnervs in den Augapfel: #202873376722227. 7_33_7 Nerv 7 in Hautmembran 33. 7_6_7 Nerv 7 wird erregt 6. Es handelt sich nicht direkt um den Nerv 7, sondern es ist der 2. Hirnnerv 7_2222_7. Der Augenaufbau wurde bereits beim Start der Episode EPI.KRI durchlaufen. Hier werden ergänzend die Gefäße beschrieben. Äußere arterielle Versorgung: Z.30589: #202236099009936. Im vorderen Augenbereich durchbrechen die Arteriae ciliares anteriores die äußere Umhüllung des Augapfels, um sich mit der Circulus arteriosus iridis major, einem ringförmigen Gefäßplexus am vorderen Rand des Ziliarkörpers, zu vereinen: Z.30589: #2012679895090090.

Wohin läuft die Zeitschiene nachdem sie in voller Breite über die äußere Hülle vorgelaufen ist? Die Nase sitzt zu tief, es geht nur als Wende in das Auge hinein, um über die Venen das Auge verlassen zu können. Die Augenhöhle wird vorn von einem Knochenrand umringt: Z.30595: #202004752969102. Die Haut wird adressiert: Z.30595: #201984947934332. Es werden die Augenbrauen angelegt, die dann mit 11 herauswachsen sollen: Z.30605: #201945349512911. Es folgt der Wendepunkt als Meldung einer fertigen Struktur 55 am rechten Zahlenrand: Z.30606: #201938751285455. Thematisch geht es mit 1 um die Augenwimpern. Z.30607: #201932153489157. Das Anlegen der Augen als eine paarige 2 Struktur 555 : #201925556123975. Augenlider mit Wimpern: Z.30609.#201918959189867. Das Auge wird dann detailliert angelegt: Iris, Arterien, Schlemm-Kanal etc. Im hinteren Augenbereich sind die im Quadrat liegenden 4 Vertex-Venen aufgerufen: Z.30837.#200426027883472. Hier liest die Evolution statt der 4 zuweilen, die 8 als 8 Stück statt 4. Die 88 ist aber korrekt für die Venen „gedacht“. Der Ausgang geht somit nicht durch eine einzelne Vene, sondern wird im Rücklauf wieder in großer Breite gelesen. Die Quadrat-4 ist die 1. Nutzung beim Durchschieben der 4 in den folgenden Zeilen. Die 2. Nutzung erfolgt direkt für die 4 Rezeptoren des Sehens (3x bunt, 1x s/w): #200413029665120: Die 4 Rezeptoren sind aufzuteilen: 1x Stäbchen (Nachtsehen, 120 Mio./Auge) und 3 x Zapfen (Tagsehen, 7 Mill./Auge). Die Menge 7 wäre vorn die Quersumme 2+4+1 und hinten die 120. Die Netzhaut 966 ist mit 9 gewölbt und eine 66 lichtempfindliche Struktur 51. Die Rezeptoren: Z.30840.#2004065311881530: Im Ziffernbild sind die Zäpfen als Besondere Ausstattung 88 außen von Stäbchen umgeben 53_11_88_1_53. Die Zäpfchen werden adressiert: Z.30841.#200400033132604. Markiert sind die 3 Zäpfchen 1 mit 3_1_3. Es folgt das scharfe Sehen mittels der Sehgrube (Fovea centralis): Z.30842.#200393535498432. Markiert ist Hautstruktur 5_3_5 mit der Vorgabe mit der 9 eine Mulde anzulegen 3_9_3. Mit der 3 betrifft, das auch nur die 3 Farbzäpfchen. Die Stäbchen (4. Rezeptor) sind dann außerhalb 4_98_4 der Mulde 98 anzulegen. Der Sehnerv #200387038285596 wird mit 8_2_8 adressiert. Der Nerv 7 ist allgemein enthalten, speziell geht es um den Sehnerv als 2. Hirnnerv. Gelber Fleck: Z.30844.#200380541494055. Zur Unterschiedserklärung folgt direkt der blinde Fleck: #200374045123769. Der Sehnerv wird mit dem knöcherner Kanal 11 aus dem Auge herausgeführt: Z.30860. #200276650092114.

Seit der Virus-Infektion sind in Augenmitte exakt 25 Tage vergangen. Hinter dem Augapfel erwartet der Goldene Schnitt eine Strukturbildung: Z.30878.#200159900959992, die mit 9992 über dem Sehnerv 2 liegen muss. Es wird erkennbar, dass nunmehr mit 7 das Ganglion Ciliare entstehen muss: Z.30889.#200146937235837. Das spitzt sich mathematisch zu: Der Goldene Schnitt erwartet nun eine große Leere 0000 gefüllt mit einem Netzwerk. Z.30902.#20000444702099. Mit der 7 ist es das Ganglion Trigeminale. Z.30902.#199997975013515. Die Struktur 797501 soll wegen der Markierung 7_9_7 seitlich mit 0 und 1 im Wechsel Spitzen vorstrecken. Wegen der Markierung 515 sind es 3 Spitzen, die dann auch über die 11 und 5 zu finden sind. An Spitze V1: ophthalmic nerve; Z.30907:199972091171665; V2: maxillary nerve: Z.30925.#199855696745114; V3: mandibular nerve: Z.30957.#199649107531177. Das Ganglion liegt in der Cavum trigeminale, eine Tasche in der Arachnoidea an der Spitze des Felsenbeins (Pars petrosa ossis temporalis). Die 3 Nervenäste entspringen dem Nervus trigeminus.

Die Evolution wartet auf die Ziffernfolge 8 für die Venen und legt daher noch das Ganglion oticum an. Es werden 4 vier paarige parasympathische Kopfganglien unterschieden, 1.) Ganglion ciliare - soeben durchlaufen- 2.) Ganglion pterygopalatinum, 3.) Ganglion oticum 4.) Ganglion submandibulare. Bei Durchlauf der Zeitschiene wird das Olic ganglion (nur 2-3mm groß) mit erfasst. Gemäß Skizzen existieren auch 2 Nervenfasern zum Ganglion Trigeminale (V3) als „Nerve to tensor veli palatini“: Z.30980.#199507325021551: Von V3 sollen 2 Nervenfaser als 1 abgehen. Diese sind an ein Ganglion 500 zu führen: Z.30980. #199500885146631. Die Nervenfasern werden dann ausgebildet: Z.30988.#199449381110192 und Z.31065.#198955011165062.

Zwischen den 2 haarfeinen Nervenfasern liegen 77 Zeilen, die die Evolution nur senkrecht in Warteposition überbrücken kann, weil die Zeitschiene nicht weiterlaufen darf. Zwar ist man am Ganglion pterygopalatinum zeitlich schon vorbei, aber das Ganglion nimmt von unten hoch kommend einen lotrechten Nerv mit 4. Horizontalebenen auf: Z.31019.#199250053897374. Diese sind zum Oberkiefer ausgerichtet, jedoch verzweigt der untere Zweig auch nach hinten Richtung Otic Ganglion: Z.31062.#198974226445259. Diese Nervenkonstruktion wurde zwischengeschaltet, so dass nun das Otic ganglion in Zeile 31065 beendet wird.

Es gibt 4 Kopfganglien, weil die Mathematik dafür die zwingende Zeilenserie liefert. Das Unterkiefer-Ganglion (Ganglion submandibulare) ist ein kleines, spindelförmiges Ganglion. Die Zeitschiene bleibt weiterhin stehen, so dass sich die Programmzeilen in den Unterkiefer vorarbeiten. Das Ganglion innerviert selbst 2 Versorgungsbereiche, die nach vorn in den Unterkiefer führen. Für ein 3. Gebiet wird das Ganglion nur als Durchleitungspunkt genutzt: Nervenfasern (Nervus lingualis) nach unten: Z.31184.#198195787001111. Das Ganglion submandibulare: Z.31184.#197177777056712. Die 2 unteren Versorgungsgebiete sind mit #444 Netzwerke: Z.31394.#196870020444755 und Z.31459.#196463251274441. Oberhalb werden die Wangen innerviert, aber nicht als eigenes Netzwerk, sondern nur mit 4 markiert 414 als 1 für die Nervendurchlauf: Z.31515.#196114149511110. Durchgeleitet werden Geschmacksinformationen der Zunge. Der Nerv Chorda Tympani führt hierzu lotrecht wieder hoch. Dann kann die Zeitschiene weiter nach innen vorrücken. Die Chorda tympani ist ein Ast des siebten Hirnnervs (des Nervus facialis). Der Nerv trennt sich im Fazialiskanal vom Gesichtsnerv (Nervus facialis) und zieht durch das Mittelohr. Hier ist er manchmal durch das Trommelfell bei der Untersuchung mit einem Otoskop als zarter Strang sichtbar. Daraus resultiert der Name „Paukensaite“. Der knöcherne Fazialiskanal muss vom Goldenen Schnitt erzwungen werden, sonst gäbe es ihn nicht: Z.31605.#195555684918293. Die beiden Nerven ziehen gemeinsam durch: Z.31677.#195111198088286. Kanal 0, Nerv als Extras des Kanals 8_88. Dann verlässt die Chorda tympani den Kanal: Z.31895.#193777627272069. Beim Verschieben der lotrechten Zeitachse passiert man zwangsläufig die von unten senkrecht 1 hoch kommende innere Halsschlagader (Arteria carotis interna ) Z.32022.#193009100675868. Der Fazialiskanal wird von außen nach innen umgelenkt: Z.32340.#191111237533786. Dann macht er am äußeren Fazialknie eine scharfe Wendung von vorn nach hinten. Der Goldene Schnitt erwartet mitten im Kanal ein Netzwerk: Z.32401.#190751440444512. Die Evolution baut das geforderte Ganglion geniculi ein: Z.32402.# 190745553417772. Die Zeitebene steht und blättert die Zeilen herunter. Es wird ein paarige Nervenverschaltung (Plexus) gefordert: Z.32513.#190094344472754. In feinen Knochenkanälen der Paukenhöhle soll hierfür der Plexus tympanicus (Jacobson-Plexus) entstehen. Ein Ramus communicans verbindet 2 Nerven mit 5_2_5: 32526.#190018367516530 und 32527.#190012525650771. Der Nerv zieht dann zum Nervus petrosus major. Die Rami tympanici innervieren die Schleimhaut der Paukenhöhle: Z.32528.#190006684144203. Ramus tubarius versorgt die Tuba auditiva. Z.32529. #190000842996792. Die Ziffernfolge #19... ist beendet (Verwechslung mit Arterie), so dass eine günstige Zeile einläuft, um den Ausgangsnerv Nervus petrosus minor zu adressieren, der von außen wieder nach innen zum Ganglion oticum zieht: Z.32541.#189930777230037.

Die Durststrecke, in der Goldene Schnitt die Evolution beschäftigt hat, ist mit #18... für Venen durchlaufen. Es könnte der Cavernus Sinus als ein erweiterter Venenraum angesteuert werden. Die Augenhöhlenvenen, Vena ophthalmica superior und der Vena ophthalmica inferior, führen zum Sinus cavernosus, über den das Blut des Gehirns abfließt. Es wird aber das verstärkte Signal #188 gelesen. Das „Extra“ an dieser Position ist das Ohr als Bezug. Folglich muss nun die Ohrspeicherdrüse (Glandula parotis) entstehen. Weil es aber noch die Unterzungenspeicheldrüse (Glandula sublingualis) und die Unterkieferspeicheldrüse (Glandula submandibularis) gibt, muss die Zeitschiene auch durch das Gebiss ziehen. In den Speicheldrüsen bilden sich hauptsächlich im Unterkiefer Speichelsteine, die bei Verstopfung der Ausführungsgänge zu Entzündungen führen. Es soll eine Struktur weit draußen, d.h. unter der Haut entstehen: Z.33027.#1871359015909: Zeilen 33030+30030 erwarten mit #18711 nunmehr 2 Speichelsteine und bauen dann erst die Drüse als Umgebung weiter. In der Unterkieferdrüse sind 8 Steine codiert. Die Unterkieferdrüse muss der Zeitschiene nach innen über einen weiten Zeilenbereich folgen. Die Steine sind daher Zählsteine für den Drüsenbereich. Das ist auch nötig, weil im Kiefer ein Gefäßkanal liegt, der mit feinen Kanälen auch mit den Zahnwurzeln kommuniziert, so dass die Zuordnung passend ausgezählt wird. Nach dem 1. Stein zwischendurch die Drüse selbst, dann weiter bis zum letzten Zählstein. Eine 111 ist kein Zählstein, ebenso muss die 11 sehr weit am rechten Zahlenrand stehen. Zunächst werden über mehrere Zeilen hinweg die Positionen der Ziffer 8 genutzt, um die große dreieckige Form der Ohrspeicheldrüse darzustellen, oben breiter: Z.33046.#187028306658677. Ohrspeicheldrüse: Z.33079: #187000012763385. Der Speichel-Ausführungsgang (Ductus parotideus) mündet an der Innenseite der Wange. Der 2. obere Backenzahn ist dafür mit der 11 vorbestimmt: Z.33075.# 1868643211441460. Ductus parotideus: Z.33076.#186858671600031. Mit dem Vorschub zum Gaumen muss die Keilbeinhöhle durchlaufen werden. Eintritt in den Nasenraum: Z.33104.#186700622941114. Gaumen: Z. 33112.#186655515276717. Die Zähne 11 werden als Nervverbund markiert 7_1_7. Beim Weisheitszahn (8. Zahn) liegt die 11 zwar hinten, blockiert wird der Zahndurchbruch jedoch durch die davor geschobene 1: Z.33133.# 186537211295163. Nach dem 7. Zahn werden darüber in der Nasenhöhle die 3 Nasenmuscheln adressiert. Z.33152.#186430303506354 und in weiteren Zeilen das Geruchsorgan. Beachte: Nasenraum und Zunge wurde in dieser Episode bereits von vorn nach hinten detailliert durchlaufen! Vor dem 5. Zahn wird über der Nasenhöhle die Stirnhöhle, klein mit 20 avisiert: Z.331910.#186211244670020.

Nase als symmetrische Knochenform 2_000_2, 5_9_5 als heraus gewachsene Struktur. Z.33193.#186200024759517. Der hintere Milchzahn wird nicht als 11 codiert, sondern steht mit 101 als Symbol für das Milchgebiss: Z.33195.#186188806201013. Vor dem 3. Zahn sind im Profil der Haaransatz gefordert: Z.33204.#186138339412199: Kopfhaut 33_9 über die Fläche 4 Haare:1_2_1 herauswachsend 99, aber wegen der 33 doppeldeutig zugleich auch abhängig von Testosteron. Z.33205.#186132733679947: Thematisch ging es um die Virusinfektion des jungen Mannes. Die Kopfhaut ist nun zweigeteilt 7_7_7, und nach der Krankheit bildet sich mathematisch bedingt eine Halbglatze, weil die 33 jetzt nur hinten angezeigt wird. Folgezeile:.#186127128285329: Die Glatze wird dann noch als Männlichkeit strukturiert. Gesundmeldung an das Großhirn: Z.33207.#186121523228314: Exakt: 27 Tage nach der Infektion ein klarer Blick: Markiert werden Hirnnerven 1+2 (Riechen+Sehen). Bei Problemen die Zähne fest zusammenbeißen! Die ersten beiden Schneidezähne sind über die direkte Zahlenfolge verbunden: Z.33208.#186115918508873. Erster Schneidezahn: Z.33209.#186110314126973. Nasenlöcher: 5_8_5, 82=2 Stück; Löcher 100: Z.33210.#186104710082585 incl Nasenflügel 86_10_4. Nasenform in der Vorderansicht als Dreieck. Hervor stehende 99 Grundlinie mit Nasenlöchern 6_0_0_6 als symmetrische Dreiecksform 7_6_7 als Struktur 5: Z.33211.#186099106375678.

Die Zeitschiene hat sich in eine Frontalansicht gedreht. Stirnfalten quer 222 über die Stirn in 3 Reihen: Z.33212.#186093503006222. Form 8_7_8 des Nasenrücken 999 ist genetisch wegen der 1 (86) interpretierbar: Z.33213.#186087899974186. Ringe 6_0 als Falten 22 unter 9 dem Auge 2: Z.33214.#186082297279540.Wangen räumlich gewölbt 9_4_9 und mit 607 noch das Grübchen: Z.33215.#186076694922253. Nasenfalte beidseitig 2 neben Bereich der Nasenlöcher 0_929_0: Z.33216.#186071092902295. Die Rille (Philtrum > „Liebeszauber“) 1_2_1; Konturabgrenzung zur Lippe „weiße Rolle“ 606: Z.33217.#186065491219636. Mittelstück Oberlippe 9_88_9 und Oberlippenbart_Mann 2_Fläche 44_ Haar 2 als Extra heraus wachsend 9: Z.33218.#186059889874244. Das Mittelstück der Oberlippe: Z.33219.#18605428886609. Die Oberlippe zum Mundwinkel flach auslaufend (8_88_888) und mit 1_1 an das Philtrum setzen: Z.33220.#186048688195143. Mitte_Mundwinkel: Z.33221.#186043087861372: 0_43_0 mit 4 Raum + 3 Haut + 0 als Mundhöhle , mit 72 als halbierte Form zum bewussten 6 Verschließen 1 zur Haut 3, in symmetrischer Form 7. Mundfalte neben Mundwinkel 74_4747 als Extra 8 Form 8_7_8 neben dem Mund 6_0: Z.33222.#186037487864747. Zur Oberlippe in Bezug 8_7_8. Unterlippe nach unten 1 gekrümmt, symmetrisch 2: Z.33223.#186031888205239.

Wechsel in die Seitenansicht! Zunge, langes Extra 8888, sensorisch 2_6_2. Z.33224.#186026288882815: Es folgt mit 101 nur ein minimaler Drüsenspeichelstein statt 11: #186015091249101. Unterzungenspeicheldrüse: Z33230.#185992700025358. Nochmals kleine Drüsensteine Z.33233.#185975910144815. Über die Drüsensteine ging der Focus nach hinten zum Weisheitszahn im Unterkiefer, wieder mit der 1 blockiert: Z.33241.#185931151946170. Vor dem vorletzten Zahn bildet sich paarig seitlich des Zungenbändchens die Caruncula sublingualis (Hungerwarze). Es ist die gemeinsame Öffnung der Ausführungsgänge der Speicheldrüsen Glandula submandibularis (Ductus submandibularis) und der Glandula sublingualis: Z.33277.#185730006366038. Die unteren vorderen Schneidezähne folgen sich wieder direkt Z.33387 und Z.33388.#185112538092807. Ab Zeile 33389 bis wird mit 99xxx und xxx99 der vertiefte Kinnbereich über der horizontalen Kinnfalte dargestellt. Horizontale gekrümmte 6 Kinnfalte: Z.33392.#185090363615316. Unterhalb wird über mehrere Zeilen mit dem Lauf der Ziffer 8 die Kinnform nachgebildet bis zur Zeile 3339. Zornesfalte, linke Seite ist besonders lang, 505 steht für das Auge: Z.33398.#185057111858274. Zornesfalte, rechte Seite: Z.33399.#18505157106029. ***Wie geht denn das, die Evolution sieht sich doch nicht im Spiegel? Nicht wundert, auf ihre Art ist sie uns völlig überlegen, „denkt“ aber nicht anders als wir selbst. Richtig ist, was schön aussieht!*** Dafür gibt es die lotrechte Kinngrübchen Z.33403.#185029411185901. Männer 2 mit Bartwuchs 333 bei Testosteron 33 als Besondere Ausstattung 88: Z.33405.#185018333238816. Die Fläche 4 befindet sich mit 9 unterhalb der Nase 6_6_6: Z.33405.# 185012794762696. Bei Östrogen 66 soll die Struktur 5 aber aalglatt sein 00: Z.33407.#185007256618153.

Für den Vorschub der Zeitschiene nach hinten wird die Unterkieferspeicheldrüse mit 8 Zählsteinen ausgestattet: Z.33414.#184968498887970. Nach dem 3. Zählstein „11“ wird die Speicheldrüse selbst erfasst: Z.33517.#184400078224263. Der 8. Zählstein: Z.33587.#184015762701124. Vor dem 4. Zählstein (das ist oben etwa der 4. Zahn von vorn) ist die Kieferöffnung Foramen mentale vorhanden. Durch dieses Loch im Unterkieferknochen treten der Nervus mentalis, die Arteria mentalis sowie die Vena mentalis aus dem Canalis mandibulae aus: Z.33535.#184301100994264. Die Gefäße sind in eine Knochenöffnung (Foramen mandibulae) Z.33663.#183600315534642 hinten am Unterkiefer innenseitig eingetreten. _dat02.02.2021

Wohin läuft die Zeitschiene nach der Unterkieferspeicheldrüse? Vom Start am Ohr über das Gesicht weiter zum Unterkiefer gegenüber wird jetzt vermutlich der Halbkreis zum Ohr vis-a-vis geschlossen. Zur Prüfung kann nicht die Halsschlagader als lotrechte Arterie 9999 gefunden werden, weil der Hals etwas geneigt ist. Die Ader wird daher als Bereich dargestellt: Mit der 990 und der 44 als Gefäßnetzwerk wird die Ader als Zeilenbereich durchlaufen: Z.33670.#183562144990871 bis zu 990: Z.33677.#183523990315130. Die Zeitschiene scheint dann mit Ziffernbildern der Haar- und Ohrkontur zu folgen. Hinter dem Ohr steigen paarig die Wirbelarterie (Arteria vertebralis) und die Vena vertibralis hoch: Z.33755.#183099908808847: 88_0_88 für die paarigen Gefäße (Vene selbst 8). Wegen der hinteren 4 statt einer 0 wird genetisch zu 50% die linke Seite verstärkt gelesen und nur zu 25% gleich. Die Zeitschiene wird dann vermutlich das Rückenmark über die gesamte Wirbelsäule durchlaufen und dann die Wirbel wieder einzeln hochzählen. Bei jeweils 2 Zeilen ist die Trennung durch eine Bandscheibe gegeben. Die Wirbelsäule wurde bereits in der Episode EPI.ANN und parallel mit den Rippen durch EPI.KRI angelegt. Dieser 2. Durchlauf nach der Virusinfektion kann Abweichungen im Erwachsenenalter enthalten. Vorläufig wird angenommen, dass nach dem Atlas die Schädelbasis mit dem Großen Hinterhauptloch (Foramen magnum) Form 7 Loch _600_ und seitlichem kleinen Loch 0_2_0 in folgender Zeile folgt: Z.34255.#180427307600135. Daneben die beiden Atlas-Kontaktflächen 22 (Knochen 2) und weiter vorn eine Reihe mit 4 Löchern: Z.34257.#180422040572240. Dazwischen liegt ein erhöhter Sattel (Dorsum sellae) und zentral dahinter die Hypophysengrube (Fossa Hypophysialis), räumlich_444, tiefer_9: Z.34262.#180390444861439 als Einsenkung in den Türkensattel (Sella turcica) des Keilbeinkörpers. Die Zeitschiene würde unter dieser Voraussetzung nunmehr in den Hirnstamm aufsteigen (Turnus cerebri / Truncus encephali). Ohne Berücksichtigung des Kleinhirns werden dem Hirnstamm folgende Objekte zugeordnet: Mittelhirn (Mesencephalon), Brücke (Pons) als Teil des Hinterhirns (Metencephalon),verlängertes Mark (Medulla oblongata)/ Markhirn (Myelencephalon).

Der Subarachnoidalraum (äußerer Liquorraum) ist ein spaltförmiger Raum um das Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark) zwischen den beiden Hirnhäuten Arachnoidea und Pia mater. Durch die Form des Gehirn bilden sich zur Schädelkapsel größere Abstände als Zisternen (Cisternae subarachnoideae) des äußeren Liquorraums. Die darin zirkulierende Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit (Liquor cerebrospinalis) steht mit dem inneren Liquorraum (Ventrikelsystem) in Verbindung. Die folgende Reihenfolge der Zisternen könnte von der Zeitschiene durchlaufen werden:.

1.) Cisterna cerebellomedullaris (auch: Cisterna magna) liegt nackenseitig zwischen Kleinhirn (Cerebellum) und Rückenmark (Medulla spinalis): Z.34339.# 179985946645000.

2.) Cisterna pontocerebellars inferior liegt im Kleinhirnbrückenwinkel: Zisterne 000 in Dreiecksstruktur 555: Z.34586.#178700555769463.

3.) Cisterna pontocerebellaris superior liegt am lateralen Teil der Brücke (Pons) an der Grenze zum Kleinhirn. Z.34640.# 178421981000076. Die Lage der Zisterne ist in der Literatur nicht verzeichnet, der Bereich wird als 4.Vetrikel bezeichnet. Die Zisterne würde lotrecht weiter führen ins cerebral aqueduct: Z.34657.#178334461200988.

4.) Cisterna interpeduncularis liegt am Mittelhirn im Bereich der Großhirnschenkel (Crura cerebri). Cisterna interpeduncularis und Cisterna chiasmatica werden gemeinsam als Cisterna basalis bezeichnet. Z.34675.#178241886715000.

5.) Cisterna chiasmatica liegt an der Unterseite des Zwischenhirns um die Sehnervenkreuzung (Chiasma opticum). 8 hier nicht als Vene, sondern 9_4_9 als räumliches Extra: Z.34714.# 178041638008949.

6.) Cisterna quadrigeminalis liegt im Bereich der Vierhügelplatte (Lamina tecti). Cisterna quadrigeminalis und Cisterna interpeduncularis werden gemeinsam als Cisterna ambiens bezeichnet, welche das Mittelhirn umfasst. Das Mittelhirndach (Tectum mesencephali) besteht aus einer dünnen Platte mit zwei oberen Hügeln, den Colliculi superiores und zwei unteren Hügeln, den Colliculi inferiores (hintere Hügel, Colliculi caudales). Diese vier Hügel werden auch als Vierhügelplatte (Lamina quadrigemina oder Lamina tecti) bezeichnet: Z.34769.# 177759999477772 (Vierhügelplatte). Die Zisterne als räumlich 44 abgegrenzt 1_9_1: Z.34772.#177744663000191. Die paarige V. cerebri interna aus dem Zusammenfluss mehrerer Venen, die das Blut aus dem Thalamus, Pallidum und Striatum ableiten. Beide Vv. cerebri interna ziehen zur Dorsalseite des Mittelhirns: Z.34779.#177708888175124. Beide Venen und schließen sich zur V. cerebri magna zusammen. Die Cisterna ambiens liegt kaudal des dritten Ventrikels und seitlich des Mittelhirns. Sie umfasst die Arteria cerebri posterior und die Arteria superior cerebelli. Sie ist Teil der hinteren Basalzisterne und kommuniziert mit der Cisterna interpeduncularis.

7.) Cisterna fossae lateralis cerebri (auch: Cisterna valleculae lateralis cerebri) liegt am Großhirn im Bereich der Insel zwischen Temporal-, Scheitel- und Stirnlappen des Cortex: 6_1_6; 6_9_6 als Zisterne markiert ohne Struktur 5: Z.34797.#616961860006.

8.) Cistern oft the velum interpositum. Vorhanden ist ein vom Velum interpositum [kleine Membran, die einen Raum direkt über und vor der Glandula pinealis (Epiphyse /Zirbeldrüse) bedeckt als "Cavum veli interpositi“ abgegrenzter Raum. Ist er als Varietät > 1cm, dann ist eine Zisterne: Z.35271.#175230002603914. Achtung: Die Struktur 555 zuvor in Zeile 35206 ist die Zwirbeldrüse!

9.) Cisterna pericallosa befindet sich zwischen der Oberfläche des Balkens (Corpus callosum) und dem unteren Rand der Großhirnsichel: 8_6_8 Extras keine Vene: Z.35344.#174868080065715._dat2.2.2021

Die innere Uhr_dat8.2.2021

Um den Komplex „Hirnstamm“ zu erschließen, werden Programmzeilen analysiert, die die innere Uhr des Menschen steuern könnten, d.h. die Ziffer 12, Wirkstoffe und den Winkel 36° enthalten. Das Hexagesimalsystem enthält mit sogenannten „hochzusammengesetzten Zahlen (highly composite number = HCN)“ - im Gegensatz zu Primzahlen - Zahlen mit einer maximalen Teilbarkeit:1, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 60, 120,180, 240, 360 u.a.m. Die Kreisteilung von 360° ist durch 24 Tagesstunden teilbar: 360/24=15. Diese Zerlegung in 1_5 ergibt 2 fundamentale Ziffern des Goldenen Schnitts. Mit 5_1_5 und 5_0_5 wird dann auch das „Auf und Zu / Voll und Leer /gespeichert und gelöscht“ beherrscht.

Der Goldene Schnitt ist genauer als eine Atomuhr, weil diese lediglich die Elektronen in Resonanz bringt. Eine Atomkernuhr läuft dagegen noch genauer. Das ist der Goldene Schnitt, weil er das Ordnungssystem der Atome im PSE bildet. Die Evolution muss sich lediglich in das Taktsystem einfügen. Der BiXnom-Zifferncode ist der Erfolgsnachweis. Nach den beiden Positionen (4. Elektronenschale und Wurmloch) steht daneben noch die 6er Kette für die Informationsverarbeitung zur Verfügung. Die Zeitmessung ist somit gegeben, es geht um die Wirkstoffe mit denen die Hauptuhr mit anderen Zellen in Kontakt tritt. Für diesen Mechanismus werden gefundenen Programmzeile überprüft.

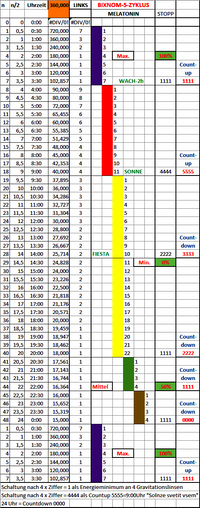

Der Abbau des Schlafhormons Melatonin durch Sonnenlicht setzt auch ohne Sonne ein, weil die Hauptuhr des Körpers eine 24h-Uhr mittels des Goldenen Schnitts nachbildet. Eine beispielhafte Lösung ist der Tabelle zu entnehmen. Der 360°-Schwingkreis wird als Episode „Uhr“ durch die halbe Frequenz n dividiert, die erste Winkel-Ziffer ausgelesen und nach dem Goldenen Schnitt mit der Zahl 1 für das Energieminimum und der Ziffer 5 als Strukturgröße evaluiert.

Die Zwirbeldrüse (Glandula pinealis)

Die Zwirbeldrüse ist unpaarig und Teil des Epithalamus. Die Drüse ist eine zapfenförmige Kapsel 555, aus Gewebe 3, dreieckig 3, zur Produktion von Melatonin 77: Z.35206.#175553525587759.

Die neuroendokrinen Zellen der Glandula pinealis, die Pinealozyten, werden von bindegewebigen Septen (Trennwand) in Drüsen-Läppchen gegliedert. Der Weg der Zeitschiene führt über die Zisternen des Hirnstamms. In den Zeilenlauf wird als rechte Ziffer 1 als kalkhaltiger Hirnsand (Acervulus) ins Gewebe eingebaut (ähnlich den groben Zählsteinen der Speicherdrüse mit 11). Das ergibt sich aus einem sehr langgezogenen Ausbau, der keinen zielstrebigen Weg erkennen lässt, weil zu viele Ziffern irgendeine Bedeutung haben. Die Ziffer 1 am rechten Zahlenrand bewirkt, dass der Hirnsand mittig in der Körperachse liegt, weil die Drüse unpaarig existiert.

Die Glandula pinealis steht indirekt über den Hypothalamus mit der Retina in Verbindung, die die Funktion lichtabhängig reguliert: Bei fehlenden Lichtreizen synthetisieren die Pinealozyten aus Tryptophan (hier 88) das Hormon Melatonin (hier 77), das den Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert. Tryptophan (Indolring; hydrophob) ist eine Aminosäure.

Vorhanden ist der Wirkstoff 66, der das Östrogen symbolisieren könnte. Hier wird er zum Aufbau des Drüsengewebes verwendet: Wirkstoff 66 markiert 7_66_7 und zur Formgebung der Drüsen-Läppchen verwendet: 7_9_7: Z.35211.# 175528596797667. Das Symbol für Testosteron 33 ist vorhanden, hat aber keine gesicherte Bedeutung: a ) Deaktiviert durch Ziffer-Trennung 55 der 33 in 3/3: Z.35208.#175543553222070. b) Aktiviert durch Markierung, die als Blockierung alternativ lesbar ist: Z.35210.#175533581989283.

Die Einstellung der Melamin-Produktion bei Lichteinwirkung kann einfach durch eine Beziehung zum 2. Hirnnerv (Sehen) mit der Ziffer 2 symbolisiert werden:

Das Hormon 7(7) wird markiert mit 2 für die Augen (2. Hirnnerv): Z.35213.#175518627263870. Die Abgabe 9 (welche) wird ebenfalls über die Augen gesteuert. Z.35214.#175513642921640. Das Hormon muss zunächst erst produziert werden: Die Hormonfabrik 88 in der Drüse 6_6 gibt das Hormon lichtgesteuert 2 an ein Netzwerk 4 ab: Z.35215.#175508658862492.

Es gibt somit keine direkte Beziehung der Hormonfabrik 88 und der Menge an Hormon Melatonin 77. Es sind Abhängigkeiten vorhanden 1.) Hormonproduktion 88 ist an die Ziffer 11 gekoppelt: Z.35212.#0175523611889204. Die 11 gehört zum Zeilendurchlauf und kann daher unabhängig von der Sonne das Melatonin 77 bereitstellen.

2.1) Melatonin wird bei Dunkelheit produziert. Eine Bereitstellung wird durch 99 rechts symbolisiert. Hierbei zieht es die 33 auseinander als Produktionsmerkmal 3/ 3(Trennsymbol): Z.35216.#175503675086399.

2.2) Den Stillstand symbolisiert die 33 [Bedeutung der 1 unklar]: Z.35217.#175498691593340.

2.3) Die Produktion wird erneut durch 3/3 symbolisiert, wobei der Grundstoff 88 für das Melatonin bereit gestellt wird: Z.35218.#175493708383288.

3.) Im Schlussbild wird nochmals die Verschachtelung über das An/Aus mittels 3/3 ; 33 sowie die Dominanz der 11 unabhängig vom Licht erklärt: Z.35269.#175239939375731. Die Auswertung ergibt einen Einschaltbereich.

Z.35212.#175523611889204: START

Z.35220.#175483742812114; Z.35229.#175438911744376; Z.35236.#175404058969311

Z.35237.#175399081131840; Z.35245.#175359268601011; Z.35249.#175339369112390

Z.35254.#175314501101794; Z.35258.#175294611771588: STOPP

Das Zeilenende der Zwirbeldrüse wird gefunden, durch den Zeilenanfang der Zisterne „Cistern oft the velum interpositum“. Diese Methode wird von der Evolution kopiert, um über die Zisterne „Cisterna chiasmatica“ die Hypophyse zu entdecken.

Hypophyse

Die Hirnanhangdrüse (Hypophyse="das untere Gewächs") ist ein kleines (6-13mm) zwiebelförmiges Organ im zentralen Nervensystem, das zahlreiche Hormone synthetisiert und abgibt. Die Drüse besteht aus dem 3mm langen Stiel und dem zweiteiligen Drüsenkörper aus dem Hypophysenvorderlappen (Pars distalis und Pars intermedia der Adenohypophyse) und dem Hypophysenhinterlappen (Lobus nervosus der Neurohypophyse). Der Stil verbindet den Drüsenkörper mit dem Boden des 3.Ventrikels. Als der supraselläre Teil der Drüse steht er in enger Beziehung zum Chiasma opticum (Sehnervenkreuzung), so dass Störungen zum Ausfall der Gesichtsfelder führen können. Der Drüsenkörper als infrasellärer Drüsenteil grenzt seitlich an den Sinus cavernosus, durch den die Arteria carotis interna sowie verschiedene Nerven (Nervus oculomotorius, Nervus trochlearis, Nervus abducens und Äste des Nervus trigeminus) ziehen.

Die Hypophyse liegt überwiegend an der Schädelbasis in der Hypophysengrube (Fossa hypophysialis). Nach oben ist die Hypophyse vom Gehirn durch das Diaphragma sellae abgegrenzt. Diese grenzt außerdem das Chiasma opticum ab, wobei für den Durchtritt des Hypophysenstiels mit dem Hiatus diaphragmaticus (Schlitz in der Gewebetrennwand) ein Loch vorhanden ist: Gewebeloch 343_0_11: Z. 34715.#178036509343011. Hypophysen-Stil 3 mm lang: 3_1_3, Loch 8_0 als besondere Ausstattung 88 in der Haut 3: Z.34715.#178031380972538. Der Stil weitet sich zum zweiteiligen Drüsenkörper 11_11, gekoppelt an das Sehen 2_2_2 (2. Hirnnerv): Z.34718.# 178021125117882. Die Zeilen laufen auf den Ziffernbereich #177...zu. Mit der 77 kann nunmehr generell die Produktion einer Vielzahl von Hormonen pauschal mit der Ausgabe der Ziffer 77 am rechten Ziffernrand ausgegeben werden. Weil die Ziffernfolge dabei in der 4. Stelle von #1779 auf #1778 wechselt, müssen sich in der Hypophyse der Vorder- und Hinterlappen bilden, weil a) das Gefäßsystem ebenfalls Zeilen erfordert und b) der Zeilenlauf noch bis zur #17780090 gedehnt werden muss, um mit den „Nullen“ den seitlichen Venenraum Cavernus sinus anzulegen zu können. Der venöse Abfluss aus dem Vorderlappen wird als Vene zusammengeführt, um das Blut im Hinterlappen wieder zu verzweigen bis es schließlich seitlich dem Cavernus sinus zugeführt wird. Vene: Z.34747.#177872547898887. Im Vorderlappen können 5 +1= 6 Hormone produziert werden. Im Hinterlappen 1+1=2. Für die Ausschüttung sind 6 pauschale Ausgabe-Zeilen als Ziffern 77 vorhanden. Bei 2 weiteren ist die 7_7 getrennt, aber mit dem Zeilenbeginn #177 ohnehin vorhanden.

Vorderlappen:

Z.34720.#178010870444776: Das Nebennierenrinden-stimulierende (adrenocorticotrope) Hormon (ACTH). Hier zugeordnet 444 als Netzwerk-Wirkung. Mit 77_6 funktionell abhängig von 6.

Z.34723.# 177995490650077: das Wachstumshormon (Growth hormone, GH; Somatotropin, STH): Direktwirkung 77, als Volumenstruktur 500, als Wachstum 9_0, gesteuert 6.

Z.34728.#177969863563771: Schilddrüsen-stimulierende Hormon (TSH). Mit 77_1 funktionell abhängig von 1. Mit 6_6_6 Schmetterling als Schildrüse.

Z.34733.#177944243855775: Follitropin: Follikel-stimulierende Hormon (FSH) bewirkt bei Frau: Reifung der Eizellen in den Eierstöcken / löst den Eisprung aus; bewirkt beim Mann: Spermienbildung

Z.34735.#1779339980377902: Lutropin: Luteinisierende Hormon (LH) im Zusammenwirken mit FSH bewirkt bei der Frau: Fördert Eisprung durch Gelbkörperbildung (Luteinisierung), weibliche Geschlechtshormone; bewirkt beim Mann die Spermienreifung. Außerdem produzieren Eierstöcke und Hoden auf den Reiz von LH bzw. FSH männliche und weibliche Geschlechtshormone.

Es fehlt eine 6 Ausschüttungsstelle #77. Daher muss speziell für den seltenen Fall der Mutterschaft für das Hormon Prolaktion [Wachstum der Brustdrüse/ Milch bei Müttern/ unterdrückt Eisprung] von der Evolution kreativ eine versteckte Anweisung in 2 Zeilen gegeben werden:#177928875571241. Die Ausschüttung 77 ist bei der Struktur 55_1= Frau nicht ständig wirksam und daher geteilt 7/7. Die 88 ist auch als Hormon bei der Schwangerschaft bekannt ist.

Z.34737.#177923753399621: Die Ausschüttstelle ist bereits vorn links im Zeilenlauf #1_77 vorhanden. Es wird also keine Zeile verschwendet.

Die Zeilenfolge #1770... löst als Stopp-Signal die Pars intermedia aus. Es ist ein Zwischenteil, das zum Vorderlappen gerechnet wird. Z.34740.#177908388654077. Direkte Ausschüttung Melanotropin bei Sonneneinstrahlung 77. MSH fördert in den Pigmentzellen der Haut (Melanozyten) die Produktion von Melanin. Wobei die Haut 3 adressiert ist 8_3_8. Die Sonneneinstrahlung ist hier als Gegensatz 3 versus 6 zur Melantonin-Schlafhormon-Produktion 88 vermerkt: 3_88_6.

Hinterlappen: Es ist nur 1 direkte Ausschüttungsstelle 77 vorhanden. Für das 1. Hormon (Oxytozin) ist das vorgenannte Verfahren anzuwenden, weil die 177 am Zeilenlauf für die Frau bereits nutzbar ist zur Ausschüttung von Oxytozin. Es bewirkt bei Schwangeren das Zusammenziehen der Gebärmutter (Wehen). Nach der Geburt für den Milcheinschuss über die Brustdrüsenzellen.

Z.34749.#177862310335337. Der Nippel der Brust wird direkt adressiert: 1_0_33533. Nippel, Milchdrüsen 0, Haut 33 alternativ 33_5_33 Gebärmutter gepresst mit 5 als Embryo. Z.34750.#177857191995472: 1_9_1 für den stehenden Nippel alternativ den Embryo 5 heraus zu bewegen 99_5 durch räumliche Verformung 4_7 (Wehen). Z.34751.#177852073950178: Vordere Ausschüttungsstelle (Nippel 1) 177; hintere Ausgabestelle (Embryo 5) 7_5_7. Z.34754.# 177836721581477

Das antidiuretische Hormon (ADH = Vasopressin = Adiuretin) wirkt gegen die Harnausscheidung (= Diurese), wobei sich der Urin stärker mit Gelbfärbung konzentriert. Durch ADH verengen sich bei steigendem Blutdruck die Blutgefäße. Verengung 1_5_1:

Z.34754.# 177836721581477._dat8.2.2021

Die Episode Epi.Vir, gestartet mit einer Virusinfektion im Register „ W.kunde Start“ und weitergeführt über Register „W.kunde Mitte“ zur Entstehung von Zwirbeldrüse und Hormon-Drüse Hypophyse, wird als „Die Innere Uhr“ auf der Startseite fortgesetzt.

Köln: Hypo von Thalamus (63) schenkte der smarten Biologin (64) drei Sekunden seiner Zeit

En La Barra - Coyote Country Music