Herzlich Willkommen zur Würfelkunde!

Diese Webseite zeigt ein dekoratives Würfelmuster, bei dem die 6 Zahlen des Spielwürfels durch länger werdende Striche z.B. mittels selbst geflochtener Schnur darstellbar sind.

BiXnom, der Deko-Würfel

Der BiXnom ist eine Würfel-Dekoration zur Inspiration aus Berlin anno 1987. Die aktuelle Version ist zweiteilig und wird durch eine Kreuznaht nicht x-beliebig zum EINSTEIN verflochten. Hierzu den inneren Flechtweg merken und außen folgerichtig straffend am Rundsenkel ziehen. Wer dem roten Faden weiter folgt, findet ein Muster und kann spielen. Nur DEKO, aber man kann sich mit dem Würfel auch tiefgründig beschäftigen.

Hintergrund ist die Reibung als das ziemlich allgemeinste Thema. Am Würfel als Sportgerät entsteht diese, wenn gedrückt und zugleich verschoben wird. Als dynamische Reibung wirkt sie auch berührungslos durch Gravitation. Vom sattsam Erwähnten nun fix zum Register „Das Muster" wechseln.

Mit der sogenannten „Relativen Ruhe“ wie beim Erddruck auf die stabile Kellerwand vereinfacht sich die Reibungsbetrachtung – es bewegt sich nichts. Es ist ein Ruhezustand zwischen einer aktiven (Aktion) und passiven (Widerstand) Bewegung. Nicht Nachhaltiges steht im Museum oder ist bereits untergegangen, so dass uns die Natur als „Relative Ruhe“ erscheint. Sie wird bei leerer Reisekasse oder pandemisch erzwungen persönlich erlebbar. Naturwissenschaftlich existiert der Begriff nicht. Im Gegenteil, bei neuzeitlichen physikalischen Installationen müssen die natürlichen Rahmenbedingungen zugunsten der Energieeffizienz möglichst ausgeschaltet werden, und zwar hauptsächlich durch viel Beton für Straßen und Gewässereinbauten. Die „Relative Ruhe“ hätte eine Mathematik der Vernunft im Hintergrund.

Just One Look - Doris Troy; 1963

Nicht richtiger aber schöner wird eine Berechnungsformel, wenn in der Lösung zur relativen Ruhe die binomische Formel enthalten ist, weil Reibung dann visuell als Geometrie sichtbar wird. Das war die Anregung zur BIXNOM-Würfelkunde. Die Wartezeit zur Herstellung der aktuellen Würfelversion wurde hier 2017 kurz ausgefüllt, um ein Naturphänomen mittels antiker Geometrie über Dreieck, Quadrat und Kreis als Kunstprojekt zu ergründen: Magma kristallisiert, wird zum Gebirge gefaltet, verwittert, wird im Fluss rund geschliffen, wird damit mathematisierbar… gibt es eine Tür ins Unsichtbare? Absolut ausgeschlossen - Relative Ruhe ist aber nie drin, sondern nur im Materialgefüge dabei!

Der eigentliche Sinn der Würfelkunde ist ohne allgemeines Interesse: Fehlt eine Theorie oder wird sie nicht 100% durch das Experiment bestätigt, lässt sich nach diversen Methoden ein geometrisches Modell für eine genauere Formel erfinden, indem die Ähnlichkeit zu einem exakt bekannten physikalischen Vorgang ausgenutzt wird [Gegenteil ist Statistik: 100% exakt aber inhaltsleer].

„Ick bün all dor“: Würfelkunde ist wie Hase und Igel: Ohne Wissen um die Bedeutung der Zahl 2 für die relative Ruhe kann einer nicht bis 3 zählen, obwohl er sonst immer alles weiß.

[Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Hase_und_der_Igel]

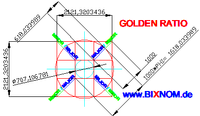

Die Binomische Formel steht im Mittelpunkt, unerwartet schiebt sich aber auch der Goldene Schnitt in den Blickpunkt. Der Goldene Schnitt (Golden Ratio) ist allein nicht schön, sondern zunächst nur speziell außermittig. Eine Motorhaube mit Mittellängsfalte visualisiert ein halbiertes Auto. Beides erregt die Aufmerksamkeit – schön ist ein Gesamtkunstwerk mit beiden Extremen – der Mensch. Die Berührung zweier Kugeln – wie bei der Zellteilung - zeigt Merkmale eines Goldenen Schnitts, allein die Teilungs-Strecke fehlt. Ein "Punkt" ist der Ursprung von Kettenreaktionen. Bei einem Würfel ziehen die 8 Eckdiagonalen in den Mittelpunkt.

Eine Würfelfläche wird in den Drittel-Punkten der Würfelkante 9-fach geteilt. Der Goldene Schnitt liegt in den 4 Eck-Diagonalen [Länge Ld=1] der Eck-Quadrate (e * e). Die Streckenteilung der Eck-Diagonalen „Minor/Major“ mit „phi“ = 0,681… erfolgt mittels Kreisradius „R“ vom Mittelpunkt der Würfelfläche zum Kanten-Drittelpunkt.

R²= (e/2)² + [3*(e/2)]²= [e² /4 ]* [1+9] = 10 * (e/2)²; R= (e/2) * Wurzel (10).

Die Eck-Quadratseite „e“ wird auf die Eck-Diagonale bezogen, und zwar als „e“= Ld / Wurzel (2) mit R= (Ld / 2) * {Wurzel (10)/Wurzel (2)} = (Ld / 2) * Wurzel (5).

Der Radius R wird vom Drittelpunkt in die Eckdiagonale gedreht. Wird die halbe Diagonale des Zentral-Quadrates subtrahiert, verbleibt die Teilungsstrecke „X“ im Eckquadrat.

X (Major) = { (Ld / 2) * Wurzel (5) }- (Ld/2) = (Ld/2) * [Wurzel (5)-1].

Goldene Schnitt „PHI“= Ld / X = Ld / {(Ld/2) * [Wurzel (5)-1]}= 2/ [Wurzel (5)-1].

Erweitert mit der 3. Binomischen Formel

PHI= {2 * [Wurzel (5)+1] } / {[Wurzel (5)-1] * [Wurzel (5)+1]}= {2 * [Wurzel (5)+1] }/ (5-1)

PHI=0,5* [ 1+ Wurzel (5) ] =1,618033989…

Im Prinzip definiert der Goldene Schnitt die Körperachse.

Der "Goldene Schnitt" führt somit ebenfalls zum BiXnom-Muster. Das Thema wurde bis zu den "Proteinen" verfolgt und Anfang August 2024 beendet. Hier wurde nicht nach "Wissen", sondern nach "Neuigkeiten" gesucht._dat 12.08.2024

Die Würfelmaße können im Vergleich zum BiXnom-Code interpretiert werden: Der Goldene Schnitt teilt die biologische Basisstrecke „1“ von 1 Nanometer. Der Faktor 1000 erzeugt eine Wachstumsbreite und spaltet die Code-Zahl „707“ vom dezimalen Kreisdurchmesser ab. Mit der Bedeutung Form=Nerv=“7“ ergeben sich 1.) ein Kreisdurchmesser-Symbol beliebiger Genauigkeit als Form=7_Kreis=0_Form=7 und 2.) der Nerv mit seinem nicht erregten Ruhepotential von -70mV als Nerv=7. Die Biologie benötigt das hexagonale Wasser, um eine Würfeldiagonale in 3 gleiche Strecken für 9 Quadrat-Felder teilen zu können, denn die Seitenhalbierenden im gleichseitigen Dreieck (60°-Innenwinkel) teilen sich im Verhältnis 1:2. An der Würfelecke summiert sich das abgespaltete Symbol „2121“ zur „42“ und über Ecke zu „84“ mit einer gegenüberliegenden gleichen „84“ als biologisch „paarig“. Im Code wird die Zahl „84“ als Schwergröße verstanden, die hier auf den 90°-Winkel im Quadrat hinweist. Der 90°-Eckwinkel bleibt in einem Strömungsnetz erhalten, es bildet sich lediglich ggf. eine Stromröhre aus krummen Strom- und Potentiallinien. Im Code wird die Zahl „64“ als Kreis gelesen, weil die Zahl „63“ aus einer nicht gekrümmten, rechtwinkligen Gravitationsmatrix 7*9=63 in der BiXnom-Gravitationslinse übersprungen wird. Die Zahl „64“ muss aus der Abspaltung …,032 mit dem Kreis-Symbol „0“ als Summe 0+32+0+32=“64“ über Eck summiert werden. Das Gleichgewicht wird aufgrund der Beschleunigung der Ohrensteine [Otolith aus Calciumcarbonat CaCO3 als Symbol Ca=20 Elektronen] in den 3 Bogengängen (1x je Raumachse mit dem Symbol Kreis=64) über Sinneshaare justiert, d.h. 64+20="84". Im ruhenden Würfel fehlt die Zahl 20. Ersatzweise sind mit „106…7=Nerv...81=Basis Kreiszahl PI“ in Ruhe für Links und Rechts je 10 Elektronen mit flexibel=6 für eine Kopfbeschleunigung reserviert bzw. 10 x 6= 60 Elektronen als Symbol=20 jeweils für die 3 Raumachsen. Kreiszahl "PI" aus quadratischer Kreis-Umgrenzung 9x9=81 mit visuell ausgezähltem Kreis im Anteil von 63 ..64 Teilen, und zwar exzentrisch etwa mit dem "Major" Richtung 64. Vom „Major“ wird hinter dem Komma „033989“ abgespalten. Die Blutgefäße als Kreis=0 und dem Gewebe=33 (zugleich männlich), mit Arterie=9, der Vene=8 und der Wiederholung Arterie=9 oder oben=9 bzw. pumpen. "Blut" = Eisen aus "989" als 9+8+9=26 Elektronen. Für den Tagesrhythmus von 24 Stunden sind im Würfel 4 * 6= 24 Goldene Schnitte zählbar. Der BiXnom arbeitet mit einem dezimalen Umlauf von 10 Takten je 36°. In einem Kreis von 360° schreitet die Sekundenzählung nach einem 10er-Umlauf um 1° im Stundenkreis von 360° weiter, um 3600 Sekunden pro Stunde zu zählen. In die teilbare Serie 32_0_34_36 mischt sich der Platzhalter „0“ für den Unruhestifter Testosteron=männlich=“33“ ein. Die Summe 32+0+34=“66“ ist weiblich codiert. Die untere Näherung an „PI“ enthält mit 4*63/81=“3,111111…“ das Symbol Zählgröße = „11“, u.a. für Lymphknoten und Zähne. Die 81er Würfelfläche entsteht, wenn der Basis-Würfel 26-fach kopiert und aufgeblasen wird. Diese Dehnung wird wieder über die 3 Raumachsen zurückgeführt als (4*63/81)/(3*3*3)=“0,11522633744856000…“. Die Zählgröße „11“ wird mit „5“= stabil als Skelettwirbel „115“ kombiniert. Die Serie wird durch Nullen gestoppt, so dass der Muskel = “55“ nicht gleichzeitig auflaufen kann. Die Kreiszahl "PI" induziert zur 64er Obergrenze mit "0,000700043465581501000" eine Ziffer "7", die zwecks Näherung nutzbar ist: PI= rd. (4*64/81)-(7*27/10000)= rd. 3,14159. Der normale Spielwürfel bildet mit seinem Punktmuster gleichartig die Summe „7“ aus den gegenüberliegenden Seiten und symbolisiert damit einen Festkörper. Für das dritte 7er Zahlenpaar kippen die 27 Mikro-Würfel mit PHI=0,5*(1+Wurzel (5)) = 1,618... exzentrisch über die Kante. PI= rd. (4*64/81) - (7*27/10^4) - (PHI*27*27/10^9) = rd. 3,14159265. Etwas genauer als ein Taschenrechner ist die Kreiszahl PI = rd. (4*64/81) - ((7*27)/10^4) - (PHI*27^2/10^9) + [7^2*(11^2+1)/(10^12)] = 3,14159265359. Zwecks Ruhe-Ausgleich wird hierfür den „Kräften“ ein Ausgleich der „Drehmomente“ mittels 11 (Zählgröße) und 1(Aktion) hinzugefügt {notwendig Summe H=0, V=0, M=0}. Ein Taschenrechner (Pocket Calculator) zeigt nur 9 Nachkommastellen an, rechnet im Hintergrund zwecks Rundung aber mit 11 Stellen. Die Genauigkeit eines Excel-Computers wird von kreisrund zu kugelrund erreicht, und zwar wie beim Teig des Bäckerbrötchens (Rolls) durch Rollen mittels Physik=63. BiXnom-Kreiszahl PI (14-stellig) = (4*64/81) – [(7*27)/10^4] – [(PHI*27^2)/10^9] + [7^2*(11^2+1)/(10^12)] - [(4*63/81)/(PHI*10^12)] = 3,14159265358979. Die unzähligen, aus Reihen-Formeln bekannten, weiteren Nachkommastellen sind für den biologischen Zweck nicht relevant, weil Pi (17-stellig) = 3,14159265358979323 ein Stopp-Zeichen enthält. Im BiXnom-Code gilt die angrenzende, klammerartige Umfassung einer Ziffer als deren Markierung. Wegen 7 – 2 = “5“(stabil) liegt eine abschneidende Stopp-Funktion (Cut) vor. Dieser „Scherenschnitt“ wird durch den Goldenen Schnitt bewirkt, weil die Ziffernfolge „323“ aus 2*PHI = 2*1,618…= 3,23…resultiert.

Das BiXnom-Muster liefert keine Summe 7, sondern zeigt Veränderungen, wie z.B. eine Elektronen-Pumpe. Blut wie Eisen (Fe)=26 Elektronen im 10er BiXnom-Umlauf =26*10=260 Elektronen als Symbol. Der Mensch gewinnt seine Zell-Energie hauptsächlich aus Adenosintriphosphat (ATP)= C10H16N5O13P3= 6*10+1*16+7*5+8*13+15*3= 60+16+35+104+45= 260 Elektronen.

Die maximale Lichtgeschwindigkeit „c“ beträgt zirka 3*10^8 m/s, so dass das Licht über die Diagonale einer 9er Würfelflächenteilung wegen der Länge von 3 Basis-Einheiten als Vielfaches einstrahlt. Der Vakuum-Raum setzt sich aber nicht lückenlos aus dieser Würfelfolge zusammen, weil sich die Messungen mit c=299792458 m/s als kleiner erweisen (2,99… kleiner als 3). Es existiert keine Messtoleranz, weil diese Naturkonstante seit dem Jahr 1983 zur Definition der Längen-Maßeinheit „Meter“ normativ fixiert ist. Die Lichtgeschwindigkeit ist mit der Masse als Energie E=m*c² verknüpft, was eine unendlich große Lichtgeschwindigkeit ausschließt. Das fixierte Messergebnis von „c“ kann empirisch als sinnvolle Formel erzeugt werden, indem eine Ursache für die Minderung 2,99…< 3 festgestellt wird. Die Randbedingungen von Quadrat und Kreis sind bei der Ermittlung von PI (Inkreis im 81er Quadrat-Feld) und PHI (wechselseitige Überschneidung von Quadrat und Kreis im 9er Quadrat-Feld) unterschiedlich, was eine Abhängigkeit bei der Raum-Darstellung verursacht. Die BiXnom-Formel enthält die Eulersche Zahl „e“ = 2,71828182845905… bzw. = EXP(1), die Kreiszahl PI = 3,14 …, den Goldenen Schnitt (Golden Ratio) als PHI=1,618… mit Major-phi 0,618…(aus PHI-1) und Minor 0,381…(aus 2-PHI) und die BiXnom-Größen mit Zählgröße = “11“ und Stabil-Ziffer „5“ am Schluss. Ausgangspunkt ist der hälftige Mittelwert von PI >3 und e < 3:

BiXnom-c = { [(PI + e)/2] + [Major-phi *11/10^2] + [(PI + Minor)/10^6) } * 10^8 + (PHI*5 ) = 299792458,424727. Die ganzzahlige Abrundung von …,424727 ergibt die normierte Lichtgeschwindigkeit „c“ im Vakuum in m/s. Enthalten ist die gekoppelte Doppel-Markierung mittels der Ziffer „2“, die den Raum (Raum-Ziffer „4“) als Form (Form-Ziffer „7“) definiert, d.h. die Energie sucht sich eine Form.

Die Nachkommastellen dürfen nicht verwendet werden, weil die Toleranz der Feldkonstanten überschritten wird. Das Licht besitzt zugleich Wellen- und Teilchencharakter (Dualismus). Die Lichtgeschwindigkeit „c“ steht mit den beiden Feldkonstanten im Vakuum in Beziehung: c=1/Wurzel (Epsilon-0 * µ0), wobei Elektrische Feldkonstante „Epsilon-0“=8,8541878188(14)*10-12 As/Vm und Magnetische Feldkonstante „µ0“=4*PI * 0,999 999 999 87 (16) *10-7 N*A-2. Der geometrische Vorwert „4*PI" wurde empirisch definiert, weil er auch Bestandteil der Maxwell-Gleichungen ist - das Produkt der Umfänge von Quadrat und Kreis basiert auf „4*PI". Werden die Nachkommastellen „…,424727“ von „BiXnom-c“ verwendet und die Elektrische Feldkonstante unverändert exakt nachgewiesen, verändert sich die Magnetische Feldkonstante stark abweichend auf BiXnom-„µ0“= 4*PI* 0,999 999 997 033 * 10-7 N*A-2. Weil die Ziffer „9“ im BiXnom-Code für die Blut-Arterie bisher unverständlich ist, kann das Ergebnis genutzt werden, indem der eisenhaltige Blutstrom als Welle gilt. Die Arterie-Ziffer „9“ liegt in der Reihe 8-fach vor, so dass auch die Vene=„8“ im Rückstrom zählbar ist. Die Form=“7“ verweist dann auf den Adern-Querschnitt=“0“ aus Membran-Gewebe= “33“._dat14.04.2025

The Who: Happy Jack

Weil es keine andere allgemein bekannte Größe für etwas Außermittiges gibt, wird darin gern ein Naturzusammenhang gesehen. Die bekannte mathematische Herleitung mit nur 1 Teilungspunkt beherrscht die Natur allerdings kreativer. Geometrie lässt sich auch nutzen, um eine Formel durch einfaches Ausmessen aufzustellen:

Hallo Fräulein, Du bist schön!

Fräulein Schön hat das Grobe vom Goldenen Schnitt und die Augen vom BiXnom-Wassermodell. Der Goldene Schnitt (golden ratio) kommt vom Dreieck in der Architektur, aber der BiXnom kann auch Quadrat und Kreis!

Ausgehend von einem Einheitskreis 1 folgen einerseits der Gesichtskreis mit dem Goldenen Schnitt und andererseits der Augenabstand mit dem BiXnom. Mit diesen Maßen wird nunmehr die Schönheitsformel überprüft, die sich aus der Foschung (siehe: Pallett, M., Link, S. & Lee, K., New golden ratios for facial beauty, 2009) als Meinungsbild ergab. Weil das Forschungsergebnis vom Goldenen Schnitt abweicht, wurde der Begriff „Neuer Goldener Schnitt“ geprägt: 1x Vertikale und 1x Horizontale. Es sind 2 Maße, so dass man seine individuellen Abweichungen feststellen kann. Die Maske von Fräulein Schön führt beide Maße zusammen, was zu speziell ist – auch für bekannte Fotomodelle passt nichts genau.

Florence Colgate ist im Original natürlich schöner

Beauty Ratio horizontal = Mittenabstand der beiden Augenpupillen / Gesichtsbreite bis Ohransatz = 0,46 ; Vergleich 1: Internetmaske (Phi-Mask / „Phi“ meint den Goldenen Schnitt) von Stephen Marquardt's abgemessen = 0,477 ; Vergleich 2: Bixnom- SiXh = Beauty Ratio horizontal = 0,478;

SiXh = horizontaler Schönheitsfaktor = (Wurzel (2*Pi) ) / (3+ Wurzel(5)) = 0,478

Beauty Ratio vertikal = Abstand Mitte Augenpupillen (Iris) bis Mundöffnung / Gesichtslänge von Haaransatz bis Unterkante Kinn gemessen in der Nasenmittelachse = 0,36 . Vergleich 1: Aus der Phi-Mask gemessen = 0,379 ; Vergleich 2: Bixnom- SiXv = Beauty Ratio vertikal = 0,361

SiXv = vertikaler Schönheitsfaktor = (3+ Wurzel(5)) /(12 +Wurzel(2*Pi)) = 0,361

Willie Nelson - Blue Eyes Crying In the Rain (Live From Austin City Limits, 1976)

Andere Maße sind für den Eindruck weiniger maßgeblich: Hab´ die Haare schön, ansonsten ist es halt apart. Schönheit ist die Kunst, schöne Augen zu machen. Weiter zum Thema siehe BiXnom-Golden-Face am Ende Register "Das Licht".

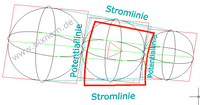

Der rechte Winkel: Sollen in der Theorie Wasser, Strom etc. fließen, zeigen die krummen Würfel eines grafischen Strömungsnetzes aus Strom- und Potentiallinien mit rechtwinkligen Knoten die Fließrichtung und die notwendige Druck- bzw. Spannungsdifferenz an. Mittels der Bernoulli-Bewegungsgleichungen für die Koordinaten X, Y und Z wird alternativ berechnet, statt gezeichnet.

Stehen 2 im Goldenen Schnitt geteilte Strecken also über Eck als ein Quadrat, könnte diese Rechtwinkligkeit eine Spur ergeben, ob der Goldene Schnitt wie vermutet tatsächlich ein Naturphänomen ist. Ungewiss, denn das Quadrat ist dem Rechteck sein Tod: Nur 1 fixierte Ecke zum Start der Fibonacci-Zahlenfolge muss auch reichen.

Die technische Anwendung der "Relativen Ruhe" verwendet eine dreieckige, rechtwinklige Belastungsfigur auf der Bauwerkshülle. Deshalb immer rechtwinklig, weil der Strömungsdruck (wie auch Druck aus losen Sandkörnern) immer senkrecht auf eine Fläche einwirkt. Der Ingenieur ermittelt nur dessen Bauwerksbelastung. Hier wird nun Interesse am Material selbst gezeigt, bis es Licht im Tunnel wird.

*****************Der trockene Schulstoff:

Die 3 Formeln ersparen eine Klammerrechnung und führen evtl. zu Rechenvereinfachungen. Beispielsweise als Kopfrechnung: (45)²=(40+5)²=40²+5²+2*40*5=1600+25+400 = 2025

I.) (a+b)² = (a+b)* (a+b) = a² + 2 ab + b²

II.) (a-b)² = (a-b)* (a-b) = a² - 2 ab + b²

III.) (a+b) * (a-b) = a² + ab - ab - b² = a² - b²

Klammerrechnung: Variablen der vorderen Klammer mit jeder der beiden hinteren multiplizieren. Quadratformeln als Fläche: Bei einer Klappkarte werden durch Einklappen die Strecken ins Negative gespiegelt und das Vorzeichen wechselt. Seltenes Schulwissen: Es lassen sich Diagonalen durch die Flächen ziehen. Das hat nie jemanden interessiert: Teilflächen werden von der Diagonale nicht erfasst. Die Teilflächen sind somit von unterschiedlicher Qualität. Die Vorzeichen der Flächen zeigen eine Rangfolge von Plus über Plus/Minus nach Minus. Eine Sinnsuche ist möglich!

Die Kenntnis der binomischen Formeln erleichtert die Arbeit mit Gleichungen, und sonst? Gegenüber dem Pythagoras c²=a²+b², der noch wie ein Dreieck stabil ist, erhöht sich die Schwierigkeit um den Anteil 2ab, dessen Wesen als Rechteck hier erkundet wird. Der Pythagoras folgt aus dem Kosinussatz c²=a²+b²-2ab*cos g , wenn der Winkel g als rechtwinkliges Dreieck 90° beträgt. Dieses Dreieck führt zum Goldenen Schnitt, einer Streckenteilung nach der irrationalsten aller Zahlen F=1,618... [Eine irrationale Zahl ist eine reele Zahl, die keine rationale Zahl ist. Sie lässt sich nicht als Quotient zweier ganzer Zahlen darstellen.]. Obwohl es hier nur um die Binomischen Formeln geht, steckt ganz tief im Würfelkern als Goldene Kugel diese unzerstörbare Zahl drin. Zunächst soll es aber nur um den BiXnom gehen, der statt Starrheit die Flexibilität einer Perlenkette zeigt, die dank einer einfachen Ganzzahligkeit möglich ist. Hier wurde gefunden, dass sich derer die Gravitation bedient. Die Biologie setzt sich dann mit dem krummen Zahlenrest auseinander.

Die Polynome n-ten Grades (x+y)^n bilden mit ihren Binomialkoeffizienten das Pascal‘sche Dreieck. Die Summe eines Zahlenpaares bildet hierbei die Zahl der nächsten Zeile, z.B. 1 – 2 - 1 wird zu 1 - 3 – 3 - 1. In diesem Dreieck entsteht die Fibonacci-Zahlenfolge 0,1,1,2,3,5,8,... aus der Zahlensumme in der flachen Diagonale. Diese Zahlenfolge gehört auch zum Goldenen Schnitt.

Der Goldene Schnitt ist mindestens seit EUKLID bekannt, der im 3. Jahrhundert vor Chr. wahrscheinlich in Alexandria lebte. Heutzutage wird darunter nur das Teilungsverhältnis einer Strecke verstanden. Mathematisch richtig, trotzdem fragwürdig: Für die Gesamtstrecke S, die in Major und Minor unsymmetrisch geteilt ist, gilt: Gesamt/Major = Major/Minor und somit umgestellt Gesamtstrecke * Minor = [Major]², wie die Aufgabe tatsächlich von EUKLID gestellt wurde. Minor und Gesamtstrecke stehen aber nicht rechtwinklig zueinander. Ein Zauberer müsste den Minor zwecks Rechteckbildung zunächst einklappen bzw. muss der Goldene Schnitt in einer Fläche über Eck als Spannungszustand doppelt vorhanden sein, um physikalisch sinnvoll zu wirken. Für diese Problematik wurden hier die Biokugeln erfunden. Nach EUKLID geht es um eine Konstruktion zur Flächengleichheit eines Quadrats aus einem vorgegebenen Rechteck. Die Länge der Quadratseite ergibt sich als "Geometrisches Mittel" der Rechteckseiten. Der Zweck des Goldenen Schnitts kann für das spezielle Teilungsverhältnis daraus beschrieben werden. Entweder wird F aus der Formel F² = F+1 berechnet oder im gleichseitigen Dreieck mit Umkreis bildet die Konstruktion die Formel ab, so dass dann der Goldene Schnitt vorhanden sein muss.

Ergänzung zur BiXnom-Biokugel im Goldenen Schnitt siehe Ende Register "Der Bausatz"

Sam Cooke Guitar Play-Along:

" """Pricilla Toledo: "Let"s Twist Again"

Das Kleine BiXnom-Orakel

Die Lösung wurde intuitiv bereits verwendet. Sie ist aber nicht nur zufällig brauchbar, denn es steckt der Goldene Schnitt mit nützlichem Nonsens dahinter: Das Quadrat des Minors (a²) ist gleich dem Major (b): Flächenmaß versus Längenmaß... dieses Durcheinander tangiert den Mathematiker nicht, weil er Lösungen einfach ausschließen wird.

Das Teilungsverhältnis ist spektakulär, weil große und kleine Streckenteilung die gleiche Verhältniszahl liefern. Etwa wie: "Im Verhältnis zum Wachstum sind Lehrer und Schüler gleich schlau". Damit Biologie zu einem Blatt wachsen kann, wird aber keine Länge, sondern eine Fläche benötigt. Somit muss man die beiden wertgleichen Verhältniszahlen auf die beiden Seiten eines Quadrates aufteilen und bestaunen, wozu das führt:

(a+b)² ist nicht nur =a²+2ab+b², sondern auch = 1, wenn die Seitenlänge des Quadrats nach dem Goldenen Schnitt zu a+b=1 wird. Dem Binom lässt sich ein Bein stellen, denn es gilt die Besonderheit b=a². Aus (a+a²)²=1 bzw.[a(1+a)]²=1 folgt aus a= 0,618... die Größe F= a/b= (a+b)/a=1,618. Wird mit Maßeinheiten [ME] gerechnet, dann muss mathematisch korrekt mit b[ME]= a² [ME] ersetzt werden. Physikalisch richtig wäre dagegen b [ME]= a² [ME²]. Um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, wird die Maßeinheit auf eine Bezugsgröße bezogen und dadurch dimensionslos. Die Bezugsgröße ist der Wasserwürfel mit einer Kantenlänge von 10 cm zu 1 kg. Über das Wasser besteht nunmehr ein Naturzusammenhang.

1 [dimensionslose Formgröße] = 1 [ME/ ME des Bezugs]

Nun wird aber zumindest eine von 1 abweichende Formgröße für einen anderen Naturstoff benötigt, um eine mathematische Funktion zu erhalten. Hierzu wird dann hier noch das Große BiXnom-Orakel zu befragen sein.

Existiert der Goldene Schnitt in der Natur, muss sich auch die Dichte der Materie wie a+a²=1 mit einem Stoffgesetz aus sich selbst heraus erklären lassen. Dies ist der Fall, wenn sich die erzeugbare Reibung allein durch den Druck der Eigenmasse bildet. Praktisch wird die Reibung aber immer versuchstechnisch ermittelt, weil Oberflächenstruktur, Kohäsion etc. einen unberechenbaren Einfluss haben können - nur für den rein rolligen Sandhaufen wurde hier eine Ähnlichkeit mit einem Berechnungswert gefunden...das ist für die Erkenntnis völlig ausreichend.

Zeichenstift statt Malerpinsel: [Geometrie + Algebra]^Technik = Computer Aided Design

Zur praktischen Verwendung wird ein Grundmodellelement benötigt. Hätte man es nicht allein intuitiv gefunden, würde der Lösungsweg über die antike Geometrie führen. Siehe hier unter DAS MUSTER. dat 03/2020

Köln: Hypo von Thalamus (63) schenkte der smarten Biologin (64) drei Sekunden seiner Zeit

Die Episode Epi.Vir entwickelte sich aus einer Virusinfektion im Register „ W.kunde Start“. Sie wurde weitergeführt über das Register „W.kunde Mitte“ zur Entstehung von Zwirbeldrüse und der Hormon-Drüse Hypophyse. Die Zeitschiene läuft weiter und wird hier als „Die Innere Uhr“ im Hypothalamus (wiegt nur 4g) fortgesetzt. Diese Hauptuhr wird sich mit dem BiXnom-Zifferncode erklären lassen, sofern irgendeine Vermutung zutreffend ist. Ob überhaupt der Hypothalamus als Suchgebiet gefunden ist, muss anhand geometrischer Hinweise überprüft werden: 1.) Beim Scann der Zeitschiene wird sehr frühzeitig oben paarig eine vertikale Hirnwasserröhre erwartet, die beidseitig als Foramen interventriculare (auch Foramen Monroi) das 3. Ventrikel mit den beiden Seitenventrikel (1+2) verbindet. 2.) Nach dem Passieren des Hypophysenstiels muss 3.) der Corpus mamillare erscheinen. Im Scann erscheint zuerst vorauslaufend der bogenförmige Anschluss an das Gehirngewölbe (Fornix cerebri) über Fasern (Postcommissuralcural fibers) und den „Colums of Fornix“. 4.) Vertikal als dem Corpus mamillare heraus zieht paarig ein Nervenfaserbündel (Tractus mamillothalamicus) zu den vorderen Thalamuskernen (Nuclei anteriores thalami). 5.) Der Corpus mamillare ist am paarigen Namensgeber Brustkörperchen erkennbar. 6.) In dem unbekannten Zeilenlauf muss zunächst für das Suchgebiet ein Zugang gefunden werden. Dieser wurde erneut über eine Zisterne, die „Cisterna chiasmatica“ realisiert. 7.) Über dem Hypothalamus liegt der Thalamus. In diesem zeigt sich eine kreisförmige Linse (frei von Hirnwasser) als eine Brücke (Adhaesio interthalamica) in der Mittellinie zwischen beiden Seiten des Thalamus. Diese kann also im Hypothalamus nicht gefunden werden.

Zu 1.) Die Struktur „Foramen interventriculare“ ist im Scann dem Zeilenlauf untergemischt, fällt aber auf, weil die Funktion als Start zum 1. Nukleus SCN nicht verwendbar ist: Kanal 505, paarig 2: Z.35040.#176385200395052. Direkt davor beginnen die „Anterior Column of Fornix“. Der Fornix wird als gewölbeartige 9 Röhre 0 dargestellt: Z.35039.# 1763902343629280. Der paarige 2 Bogenanfang und die Struktur 5 sind bereits in seiner Vorzeile genannt: Z.35038.# 176395268618147. Die nächste Vorzeile spiegelt die Menschwerdung als freier Gegenpart zur Gravitation: Weil der Goldene Schnitt im weichen Gehirn weder Zählsteine noch Zählsand zur Maßorientierung ablagern soll, liefert der BiXnom das Maßsystem (Es kann direkt gezeichnet werden, weil die Messstrecke von der vorderen zur hinteren Kommissur (Kommissur=Verbindungsbahn zwischen Gehirnhälften) bei allen Menschen genau etwa 25mm beträgt. Das entspricht dem Durchmesser des Wassermodells. Zählablagerung kann der Goldene Schnitt erst im Krankheitsfall ablagern (Alzheimer): Anterior Commissure:Z.35037.#176400303160734. Mit der Null wird nichts anderes markiert 3_0_3 als ein Null-Meßpunkt. Der hintere Meßpunkt = Posterior commissure (kurz vor der Zwirbeldrüse): Z.35203.#175568486260905. Symbolisiert wird die Streckenlänge 55___5. Zeitdifferenz der 166 Zeilen Delta.Time= 8318168998291. Markiert die 8 > 4*8=32 >3+2= 5 Markiert das Maß selbst als fix 5 (wie bekannt) bzw. =2*Wurzel (Pi/2)=2,5066 cm.

Zu 2.) Ein Hypophysenstiel ist nur im Wissen um die Raffinesse der Evolution zu „sehen“ - der Stiel steckt in der Zeilennummer 35050: „Zähle 5 Zeilen weiter und lese die Zeile 35054 als Stiel: #176314755002072. Es ist mit 55_00 definitiv ein strukturelles Loch. Die Hypophyse ist unpaarig, so dass die 2 nur deshalb korrekt ist, weil der Stiel als Form 7 die 2 Bereiche Vorder- und Hinterlappen bedient. Die Evolution muss sich wie wir auf den Goldenen Schnitt einen Reim machen: „505“ ist Standard für ganz besondere Öffnungen.

Zu 3.) Der Fornix-Anschluss: Z.35099.#176088704004178 ist als Form 7, als Extra 88, und als kanalverbundenes Netzwerk 44= 4_00_4 adressiert. Um aber eine Struktur 5 zu erhalten, muss die beidseitige Verbindung vorgewölbt sein, d.h. mit dem vorgenannten Trick wird schon in Zeile 35095 begonnen: #176108773951920. Hier liegt dann auch der Startauftrag vor, die Verbindung paarig 2 auszuführen.

Zu 4.) Der Tractus mamillothalamicus wird als Struktur 54_545 auf 4 bereits mitten im Organ adressiert: Z.35102.# 176073654545115 und dann oben herausgeführt mit Z.35104.# 176063623001443. Die Strukturziffer 5 darf jetzt fehlen. Die 3_3 ist die Gewebeabgrenzung.

Zu 5.) Corpus mamillare: paarig 2, Gewebestruktur 5_3_5, gesteuerter 6 Körper mit Wirkstoffen 77: Z.35106.#176053592600770.

Zu 6.) Cisterna chiasmatica: Gehirnwasser-Zisterne im Bereich der Sehnervenkreuzung: Z.35030.#176435553007212: Start mit 10er Zeilennummer. 30=1/2 min. 555 als Taktgeber auf Basis 3 Elektronen: 3_555_3, Takt 1 Sekunde: Sek. 2_1_2. Z.35031.#176430516452360: Gemessen wird ½ Minute =30/60, 6+4=10 geeignet als 10er Bixnom-Schwingkreis für die Kettenreaktion des Goldenen Schnitts.

Die Zeitschiene soll nunmehr das Gebiet horizontal ab der Kreuzung der Sehnerven (Chiasma opticum) abscannen: Z.35033.# 176420444205253. Mit 444 als Räumliches Netzwerk als Struktur 5 auf den 2. Hirnnerv bezogen. Zum eigenen Verständnis wird die trichterförmige Ausbuchtung des 3. Ventrikels in die Zisterne hinein erwähnt (Recessus opticus): Z.35033.# 176410373108110. 3_7_3 ist eine Dreiecksform. Die Zellwand zum Hypothalamus üblich als 33 (Membran) wird passiert, die mit 7_99_07 eine Ausbuchtung 99 ist: Z.35033.#176405337990714.

Das 1. Kerngebiet, das über diesen Zugang adressiert wird, ist der Nucleus suprachiasmaticus, kurz SCN. Er ist an der Regulation des zirkadianen Rhythmus beteiligt. Die Kerngebiete sind nur teilweise abgrenzbar und in der Literatur (DoccCheck-Flexikon) beschrieben worden: Der Hypothalamus („untere Kammer“) regelt als Teil des Zwischenhirns vegetative und endokrine Vorgänge. Im direkten Umfeld sind markante Strukturen vorhanden: 1.) Corpus mamillare; 2.) Tuber cinereum; 3.) Infundibulum (Hypohysenstiel); 4.) Eminentia mediana.

Innerhalb des Hypothalamus werden 8 Kerngebiete lokalisiert: Vordere Kerngruppe: 1.1) Nuclei preoptici (Lage unterhalb des des Chiasma opticum); 1.2) der Nucleus suprachiasmaticus, kurz SCN, (bezieht Afferenzen aus der Retina des Auges und projiziert selbst über seine Efferenzen in die Epiphyse); 1.3) der Nucleus supraopticus (Oberhalb des Tractus opticus); 1.4) der Nucleus paraventricularis. Mittlere Kerngruppe: 2.1) die Nuclei tuberales (innerhalb des Tuber cinerum) [mit 2 Kernen: 2.1.1) Nucleus ventromedialis; 2.1.2) Nucleus dorsomedialis ]; 2.2) der Nucleus arcuatus (Bereich der Eminentia mediana). Hintere Kerngruppe: 3.) die Nuclei mamillares (welche ein Teil des limbischen Systems).

Die Zeitschiene scannt ab oberhalb des Chiasma opticum. Angenommen wird, dass es sich um den SCN handelt. Der Nuclei preoptici käme räumlich in Betracht, zeitrelevant ist aber der SCN. Dem Kern wird eine Funktion zugewiesen: Z.35037.#176400303160734. Wenn wir Evolution wären, ergäbe sich: 3*4 = 12. Im Spiel sind 3 Elektronen in den 4 Quadranten bzw. Gravitationslinsen des BiXnom. Insgesamt 12 Elektronen wie diese beim Magnesium zur Produktion des Melatonin als Kraftstoff dienen. Die Kreativität der Biologie kann in der Gravitationslinse Atome in einer Matrix 8x8=64 unterbringen, die Physik wegen der Linsen-Krümmung nur 63 (Kette 7x9=63). Die Evolution muss nun bei der Physik 3 Elektronen ins Wurmloch schieben, damit 60 als Takt wirken können. Die Funktion 0=Löschen; 1= Speichern. Bei der Nutzung der Sonnenenergie in der grünen Pflanzenzelle adressiert der Zifferncode beide nötigen Elektronen direkt. Hier sind es jetzt 3 als Wirkung auf das Energieminimum 1. In größeren Strukturen ist mehr Platz für Zählsand (Zwirbeldrüse) und Zählsteine (Speicheldrüse). Im Kerngebiet zeigen sich Hügel x00 und Senken x99. Die 1 ist die Aktionsgröße (11 wären Steine/Sand etc.) und die 5 als Gegenspieler eine stabile Situation. Die innere Uhr funktioniert ohne Sonnenlicht, muss aber nach einiger Zeit wieder über die Netzhaut des Auges reguliert werden. Alternativ werden hier 2 selbstständige Varianten gesucht.

Das Faserbündel für die Hauptuhr des Menschen ist zwischen den Objekten „Foramen interventriculare“ und Hypophysen-Stiel abgegrenzt, und zwar von Z. 35041 bis 35049: [Plus: #801; #751; #701]; [Neutral:#50; #600; #500] ; [Minus: #499;899;399]. Weil die Uhr real funktioniert, muss nunmehr verstanden werden, dass 1 Elektron über 6 Zeilen von Plus nach Minus durchläuft. Das verhält sich exakt so, wie es das Muster des BiXnom zeigt: Vom Plus nach Neutral nach Minus in 3-Phasen. Im Falle des Magnesiums ist die 4. Elektronenschale ungenutzt, so dass die 4 Gravitationslinsen ungestört mit dem Schreib- und Lesekopf arbeiten und die 6er Kette als Speicher verwenden. Diese Linse wird natürlich nie jemand sehen. Die Uhr könnte am Magnesium für die Produktion des Schlafhormons hängen bzw. anderweitig elektronisch gestützt sein. Die Uhr tickt notfalls auch ohne Sonne. Wie die BiXnom-Lebensuhr zeigt, werden die Tage präzise mit dem Auf- und Abbau herunter gezählt.

Dem Corpus mamillare mit #600 folgt eine Null-Serie, die für den Aufbau eines weiteren Volumenkörpers zwingend genutzt werden muss, d.h. die Folgezeile bildet den gewölbten Anfang des höher liegenden Thalamus: 8_2_8 ist eine paarige Besondere Ausstattung mit 88 doppeldeutig als Wirkstoff; 8_99_8 bedeutet mit 99 gegenüber dem Hypothalamus höher gelegen, rund_0, räumlich_4; das 3. Ventrikel in der trennenden Mitte ist die Struktur 5 beidseitig von Wänden _77 als Form gebildet. Die 88_88 ist somit gegenüber der Ziffer 5, die hier nur sekundär wirkt, dominant: Z.35107.#176048577828998. Mit den 2 folgenden #600 werden 2 Nervenbahnen adressiert: 1.) Mesocortial pathway: Die Strecke verbindet das ventrale Tegmentum mit dem präfrontalen Kortex (Dopamin-Weg): Z.35115.#176008469937139. 2.) Nigrostrialriatal Pathway: Z.35116.#176003457735580: Inhalt der Faser ist die Substantia nigra (dunkel gefärbt durch intrazellulären Gehalt an Melanin und Eisen): 3+4+5+7+7=26= Fe. Die Stecke verbindet die Substantia nigra pars compacta (SNc) im Mittelhirn mit dem dorsalen Striatum (d.h. dem Caudate-Kern und Putamen)im Vorhirn.

In den 5 Folgezeilen entsteht die Verbindungsröhre 888 des durch Wände 1 paarig geteilten Thalamus. Röhre im 3. Ventrikel im Querschnitt #18881 und schließlich in der Ansicht als Loch: Z.3512.#175978401009158. Der Evolution fehlt jetzt zur Fortsetzung eine geometrischer Meilenstein durch kreuzende Gefäße, Zählsteine, Zählsand und Zählelektronen. Als neues Element wird nunmehr die „1“ als Strich zur Darstellung einer Streckenlänge bis zum Ende des Thalamus benötigt. Weil das aber bei einem Zifferncode nicht möglich ist, wird nur 1 Zeile benötigt, mit der über die Zeilennummer auf das Streckenende geschlossen werden kann. Dieser Zählstrich wird durch die Trennschicht zwischen dem Thalamus und dem Subthalamus gebildet (Sulcus hypothalamicus): Der Subthalamus wird aus dem Nucleus subthalamicus und dem Globus pallidus gebildet, die beide zur Basalganglienschleife gehören. Die Schicht ist eine paarige Struktur als besondere Ausstattung 888 und wird durch ein funktionelle 66 Linie 1_0 gebildet: Z.35139.#175888255836610. Der Strich beginnt erst in der Folgezeile mit hinten #1 statt 10. Die Länge der Strecke reicht bis Zeile 661. Als Horizontale gedreht 166, ergibt sich Z.35166.#175753211108532. Die 3 Ziffern werden durch 111 bestätigt. Gleichzeitig wird eine paarige Doppelstruktur adressiert: 53_2...53_2 (?). Der Sinn der Zeile besteht darin, das hintere Ende des Thalamus dadurch zu beschreiben, dass die ihn ganz weit außen paarig begleitenden 2 Strukturen (Basalganglien) hier mit dem Stoppsignal #111 ebenfalls enden.

Für die Zeitschiene wird es jetzt problematisch, weil sich diese Strukturen quer zum Thalamus ausbreiten. Daher ist es der Evolution schnurzpiepe (völlig egal) in welcher Form Anfang und Ende ausgeformt werden, sondern gibt um 90° geschwenkt, exakt den Schichtenaufbau vor. Allein durch die Anzahl der Zeilen wird auch eine Lauflänge symbolisiert: Seitlich vor dem Thalamus liegt 1.) der zweiteilige Globus pallidus: 1.1) innen der Globus pallidus medialis 1.2) Trennschicht Lamina medullaris medialis (interna) 1.3) außen Globus pallidus lateralis. 2.) Trennschicht zwischen Globus pallidus und Putamen: Lamina medullaris externa (lateralis). 3.) Putamen. Diese Gebiete sind am durchlaufenen Ziffernbild erkennbar. Weil es sich um eine paarige Konstruktion handelt, wird die mittlere Ziffer im Zeilenlauf mit 4_5_4 markiert. Die dort folgenden Ziffern gelten für den Bereich „1.1“. Die lotrechte Zifferfolge ist „gemischt“. Auf die Ziffer „0“ wird eine Trennschicht „1.2“ angelegt. Die folgenden 4 Zeilen bilden den Bereich „1.3“ und zeigen mittig die Ziffernserie „1“, jedoch um eine Stelle nach links (außen) versetzt. Die Trennschicht Bereich „2.0“ bildet sich aufgrund von „2 Nullen“ in der Zeile. Im Bereich (3.0) hat sich eine weitere Spalte außen als Ziffernserie „2“ gebildet. Weil die Zeitschiene quer durchgelaufen ist, hat diese den Boden des Subthalamus nicht korrekt gesehen und somit keine genaue Vorgabe gemacht. Es gibt folglich Kerngebiete deren Funktion noch nicht entdeckt wurde.

In der weiteren Zeilenfolge ist das Dach des 3. Ventrikels mit seiner Gewebeschicht 33 Taenia thamali adressiert: Z.35170.#175733222116652. Oberseitig haftet darauf die Tela choroidea (lockeres Bindegewebe mit Gefäßen). Tela choroidea: lange Bindegewebeschicht 333 als Netzwerk 4 mit 3_4_3: Z.35170.# 175718233356343. Am Ende wird ein Gefäßknäuel ausgebildet (Plexus choroideus). Formen 777: Z.35178.#175693257770272. Am Boden des 3. Ventrikels liegt nunmehr die Abflussöffnung des Verbindungskanals (Cerebral aqueduct ) zum 4. Ventrikel vor, und zwar als besondere Öffnung „505“ mit Kanalanschluss „00“: Z.35179.#175688263505007.

Der Thalamus hat die Form zweier getrennter Taubeneier. Beide werden jeweils von einer teilenden Trennwand (Lamina medullaris interna) durchzogen. Durch den mittigen „Trennstrich“ kann der Thalamus funktionell zerlegt werden. Am Beginn des Thalamus ist zunächst eine Y-förmige Gabel vorhanden, die dann erst zu einer Mittellinie vereinigt wird. Dieses Trennmuster kann durch eine Null erzeugt werden, wenn dieses zugleich für einen Bereich wirksam ist: Z.35108.# 176043563342903. Mit 33 ist eine Membran adressiert. Diese ist als Y in 3_3 aufgespalten und beidseitig ist die Null 0 als Linie vorhanden. Sobald sich im Zeilenlauf in der Mitte ein Folge von Nullen ergibt, beginnt der Gabelstil: Z.35122.#175973390519977. Durch die Trennung sind auch unterschiedliche Kerne möglich. Kerne sind auf in der Trennwand selbst vorhanden. Diese können beidseitig gleiche Zahlen neben der Null oder nur durch eine 5 neben der Null ausgelöst werden. Von Zeile 35152 bis 35165 ist die Mittel-Null ständig vorhanden. Diese soll dann aber zur Innenseite wandern und enden. Z.35165.#175758209067045. Die auslaufende Linienform wird durch die wandernde Null symbolisiert und als Struktur 5 markiert. Die Präzision ist erschreckend, denn auch die letzte Ziffer wird exakt gelesen!

Innerhalb des Zeilenlaufs #1755... müssen wichtige Strukturen konzentriert adressiert werden. Es ist der Anschluss an die Große Gehirnvene (Great cerebral vein (of Galen)) zu erwarten. Dazu ist mit 4_4 das Netzwerk und mit 0_8 die Vene erfasst: Z.35204.#175563499086542. Im Epithalamus sind beidseitig die Kerngebiete Nuclei habenulares vorhandenen. Diese sind durch eine Verbindungsstrang Commissura habenularum verbunden (liegt oberhalb der Zirbeldrüse): Z. 35202.#175573473718614. Die Verbindung ist mit Nerv 7, räumlich 4, durch 73_4_73 ersichtlich. Der hintere Messpunkt = Posterior commissure (kurz vor der Zwirbeldrüse): Z.35203.#175568486260905 wurde zuvor bereits bei der vorderen Kommissur [Anterior Commissure: Z.35037.#176400303160734] erwähnt. Das obere hintere Ende des 3.Ventrikel wird durch eine kleine Ausstülpung (Suprapineal recess) herausgezogen. Diese Struktur wird daher direkt vor der Zirbeldrüse erwartet. Struktur des Ventrikels _555 erhält mit 9 eine ausgestülpte hohle 0 Struktur 55. Die Null ist über die 2 als wichtig 1_2_1 markiert: Z.35205.#175558512195502. Die Zwirbeldrüse wurde bereits durchlaufen! _dat13.02.2021

Gummersbach: Hypo von Thalamus (63) sedimentierte sich zu Füßen der paarigen Amygdala (26, 26), die nach 3 Sekunden erröteten.

Wer sich aus der Perspektive anderer zu sehen vermag, errötet beim Fremdschämen blitzartig aus diversen Gründen. Angst und Aggression liegen ebenfalls im Mandelkern (Corpus amygdaloideum). Gefunden wird der Mandelkern über den Bogen des Formix, der als Bestandteil des limbischen Systems über den Hippocampus unterhalb des Ausgangspunktes zurückläuft. Zum Hippocampus schnürt er sich ein und das Ende muss als Mandelkern rund sein. Die Amygdala besteht aus 13 Einzelkernen und erhält über Faserverbindungen zahlreiche Informationen aus höheren Hirnzentren: Es liegen auch exakt 13 Programmzeilen vor, und zwar von Zeile 34699 bis Zeile 34711. Es entsteht der Eindruck, dass am Eingang als Bodygard ein Kommunikationszentrum vorhanden ist, so dass der Mandelkern nur die schweren Situationen bearbeitet.

1.) Moderationszentrum: Input: Z.34699.#178118603471069; Output: Z.34700.#178113470370105: TIME.EPI.AMYGDALA_1 = #51331009646: Fazit: 1_33_1. Im wörtlichen Sinne 1:1 als Gespräch des Türwächters mit dem Eindringling. Mit 33 für Testosteron ist die Situation aufgeladen.

2.) Panikzentrum: Input: Z.34700.# wie vor; Output: Z.34701.#178108337564988

TIME.EPI.AMYGDALA_2 = #51328051171: Fazit: Die Bedrohung kommt von der Struktur 5 über Hirnerven 1, 2, 3 = Riechen, Sehen, Augenbewegung. Panik ist 8_0, ungewiss, weil keine 88 als bekanntes Extra. Schutz bietet Struktur 5_11, hinter dieser Form 7 sucht der Einzelne 1 eine Sofortlösung (Helfersuche oder selbst flüchten, verstecken, totstellen)

3.) Angstzentrum: Input: Z.34701.# wie vor; Output: Z.34702.# 178103205055692

TIME.EPI.AMYGDALA_3 = #51325092953: Fazit: Die Bedrohung geht von einer Vielzahl von Gegnern aus 5_5_5, die Angst auslösen und mit 9_2_9 ständig zu beobachten sind.

4.) Evaluierungszentrum: Input: Z.34702.# wie vor; Output: Z.34703.#178098072842193

TIME.EPI.AMYGDALA_4 = #51322134990: Fazit: Im Ergebnis der Beobachtung 2 wird die Situation mit früheren 1__1 Erfahrungen 22 verglichen. Die Informationen stammen aus einem Netzwerk 4 und werden importiert/exportiert 99, der Speicher 0.

5.) Erinnerungszentrum: Input: Z.34703.# wie vor; Output: Z.34704.# 178092940924465

TIME.EPI.AMYGDALA_5 = #51319177283: Fazit: Die 3 und 9 sind summarisch zur Quersumme 12 markiert, so dass alle 12 Hirnnerven adressiert sind. Mit 77 wird nach einer bildlichen Form gesucht. Wird die Differenz zwischen Evaluierung und Erinnerung gebildet, sedimentiert der Filterrest zu: #2957707: Das gespeicherte Bild 07 wird mit dem aktuellen Bild 77 verglichen.

6.) Rechenzentrum: Input: Z.34704.# wie vor; Output: Z.34705.#178087809302482

TIME.EPI.AMYGDALA_6= #51316219831: Fazit: Die eigene Kalkulatation 1_3_1 wird dem der breiten Gegnerschaft 1___1 gegenüber gestellt. Deren Quersumme ist 9+8+3=2_0. Das ist mehr als die eigene 3. Zugleich unsicher, wenn 20 gelten. Kalkulieren, ob 2_0 oder 20 gelten (halbleer oder halbvoll).

7.) Schamzentrum: Input: Z.34705.# wie vor; Output: Z.34706.# 178082677976218

TIME.EPI.AMYGDALA_7 = #51313262635: Fazit: Von Input 1 zum Output 2 springt die Erregung durch einen 100%-Verstärker von 3 auf 6. Das weitet die Gefäße zum Fremdschämen!

8.) Egozentrum: Input: Z.34706.# wie vor; Output: Z.34707.#178077546945649

TIME.EPI.AMYGDALA_8 = #: Fazit: #51310305695: Die eigene Persönlichkeit 5_1_3_1 stellt sich auf die Bühne 0_3_0 als sogenannte „Rampensau“ und erwartet eine heraus gehobene Bewegung, d.h. ständigen Applaus, und immer Publikum 5__5.

9) Rauschzentrum: Input: Z.34707.# wie vor; Output: Z.34708.#178072416210748

TIME.EPI.AMYGDALA_9 = # 51307349010: Fazit: #51307349010: Die eigene Persönlichkeit 1_3_1 ist als 1_3_0 nicht mehr zur Kommunikation fähig. Das Standbein hat sich verlaufen 0_1_0.

10) Isolationszentrum: Input: Z.34708.# wie vor; Output: Z.34709.#178067285771490

TIME.EPI.AMYGDALA_10 = #51304392581: Fazit: Die eigene Persönlichkeit 1_3_1 ist nicht mehr vorhanden 1_3_0, die Person wurde von der Gruppe isoliert _1.

11) Kriminalitätszentrum: Input: Z.34709.# wie vor; Output: Z.34710.#178062155627849

TIME.EPI.AMYGDALA_11 = #51301436408: Fazit: Die eigene Persönlichkeit 1_3_1 ist nicht mehr vorhanden 1_3_0, und hat Anschluss an das Netzwerk 4_4 einer fremden Gruppe gefunden.

12) Aggressionszentrum: Input: Z.34710.# wie vor; Output: Z.34711.#178057025779800

TIME.EPI.AMYGDALA_12 = #51298480489539: Fazit: Mit 5 wird auf einen wesentlichen Eindruck reagiert. 1 ist der 1. Hirnnerv für den Geruch, der immer direkt verschaltet ist und die 2 steht für das Sehen. Was ist nun aggressiv? Die Wut ist mit der 9 zunächst als Wutröte über die Arterien 9 enthalten: 9__9_53_9. Mit der Quersumme 5+3=8 ergibt das im Abgang eine Vene: Die Reaktion ist eine Spiegelung auf eine vermeintliche Beleidigung: 84_80_48. Die 80 muss dann der Knock 8 & Out 0 sein. Die 8 ist der Rest vom Extra 88, der zerlegt wurde.

13.) Sexualitätszentrum: Der 1. Eingangskern diente nur als Bezugsbasis, hatte aber noch keinen eigenen Output. Der 1. Kern erhält daher seine Bezugsbasis in der Vorzeile aus der Koppelstelle im Hippocampus und die Zeit als Ergebnisbilanz bis zum Aggressionszentrum. Im Prinzip muss erwartet der Türsteher des Moderationszentrums für sein Testosteron 33 eine Belohnung dafür, dass er für die relative Ruhe in der Herde gesorgt hat. Input: Z.34698.# 178118603471069; Output: Z.34711.#178057025779800. TIME.EPI.AMYGDALA_13 = Fazit: 66711088107. Der Platzhirsch hat die Gruppe 11_1 zusammenhalten können, und erhält für seinen Testosteron-Einsatz 33 genau die beiden weiblichen Hormone 66+88, die hier für die Vermehrung benötigt werden, zugewiesen. Der Sexualtrieb gehört tatsächlich auch zum Mandelkern. _dat16.02.2021

Vorspann: 2. Tour

Der Corpus Callosum inclusive Großhirn wurden durchlaufen, so dass 30 Tage nach der Virusinfektion eine Gesundmeldung im Exit bei einer sozialen Gruppe als Ende der Episode erwartet wurde. Tatsächlich liefert die Zeitschiene diese Nachricht direkt im Gehirn ein und betritt dazu erneut das Areal lotrecht von oben nach unten. Mit immer weiterer Verdichtung der Struktur wird schließlich das Rückenmark ausgebildet. Der Zifferncode setzt sich mit der Hüftmuskulatur unter #15... fort. Die Episode Epi.Vir wird fortgeführt als Anhang zum Register "Die Spiele". Dieser erneute Einstieg wird hier als Vorspann angelegt und nur als Übersicht weiter verfolgt. Über dem Rückenmark folgen nicht die diversen Nervenknoten, sondern das Thema „Sehen“ mit der Ziffer 2 (2. Hirnnerv) und als dessen Anhängsel das „Hören“. Es läge keine falsche Höhenlage vor, wenn die "Sehstrahlung", die am Kleinhirn tief abtaucht, als Bestandteil der Gesamtkonstruktion im Zifferncode zu finden ist. Die folgenden diversen Knoten schmücken den Zeilenlauf unkonkret weitläufig aus. Weil diese aus 2-3 Schichten bestehen, können Kerne über den Ziffernwechsel im Zeilenlauf verfolgt werden.

Die Influenzerin Vena von Anastomotica trägt ein Spinnen-Tattoo auf der Arachnoidea

Im Anschluss an die Inselrinde müssen noch ca. 1300 unüberschaubare Codezeilen der Hirnrinde bis zum Exit durchlaufen werden. Die Evolution benötigt dafür selbst ein Ordnungssystem.

Beim 1. frontalen Durchlauf des Corpus Callosum wurde die Stirnnaht beim Säugling bereits dargestellt. Dieses wird nunmehr alternativ in 2 Zeilen als zweiteilige Platte symbolisiert: Z.36802.#167940259275111 und Z.36803.#167935696053111. Exakt 30,0 Tage nach der Virusinfektion wird die große Fontanelle erreicht: Z.36807.# 167917445644650. 44 für räumlich und die 4 Platten im Säuglingsalter. Zusammenwachsen als Quersumme über Zeilennummer 3+6+8+7=24 oder Ziffernummer nach 7+9+1 +7 = 24 Monaten.

Über die verschiedenen Hirnrinden-Bereiche hinweg verläuft unter der knöchernen Schädeldecke mittig von vorn nach hinter der venöse Blutleiter „Sinus sagittalis superior“. Dieser besteht aus Duplikaten der harten Hirnhaut (Dura mater) und enthält keine Venenklappen. Sie müssen daher nicht als Vene 8, sondern können als besondere Ausstattung 88 symbolisiert werden. Über den Gesamtbereich ist ständig ein Zeilenbeginn #16 vorhanden, der als Quersumme #7 für eine Formanweisung gelten kann. Mit #16x folgen für x die Zählabschnitte 2 bis 9 für den Zifferncodebereich #162... bis #169... In diesen Abschnitten wird jeweils die 88 als Zähl-Vene „Sinus sagittalis superior“ gesucht: #16288 etc. bis #16988. Im Ziffernbild 16x88xxxx8xx kann anhand der Position seitlicher Ziffern 8 und damit benachbarter Venen auf die Scan-Position geschlossen werden.

Die serielle Folge der 88 bildet einzelne Kanal-Querschnitte, die noch kein linienförmiges Gefäß abbilden. Zu diesem Zweck fallen über den Zeilenlauf in einem Bereich z.B. einige „11“ in auffälliger Folge als Zählsteine, Zählsand o.ä. im mittleren Ziffernbild (nicht direkt am Sinus) an. Die Evolution ordnet neben dem Sinus (Zähn-Vene) pilzartige Erweiterungen der Zotten als Arachnoidalgranulationen (Granulationes arachnoideae) an, die sich in großen Ausstülpungen der „Lacuna lateralis“ bilden: Z.37064.#166753114122670: Die 7_0 ist eine kurze Anschlussröhre bzw. 22 eine harte, räumliche 4 Ausstülpung zum venösen Sinus. 4 Zeilen davor und dahinter liegen mittig im Ziffernbild 1 oder 11, so dass eine Ausstülpung mit Einlagerungen 11 über eine Streckenlänge erzeugt wird. Alternativ codiert mit der 2 paarig bzw. unklar nur rechts 2 mit Hohlraum 8_0_8: Z.37023.#166937779808299.

Weiterhin bilden sich überwiegend stirnseitig Pacchionischen Granulationen, kleine knopfartige (gefäßfreie) Aussackungen der Spinnwebenhaut (Arachnoidea) durch die äußerste Hirnhaut (Dura mater) in die venösen Blutleiter. Im Alter von 12 Jahre verknöchernd diese als „Foveolae granulares“. Das Ziffernbild zeigt eine kavernenartige 0 Form 7: Z.37028.#1669152377077520. Die 12 Jahre sind mit Verknöcherungen 1_1 vorgegeben: 1+7+3+1= 12: Z.37029.#166910730018165. Bei den Zählsteinen liegt hier die Ziffernfolge #166 an, die als 1+doppelt oder 6+6 die 12 ebenfalls ergibt.

Für dem Schädelmittelpunkt wird auf die Halsmitte Bezug genommen und daher die oberflächliche Schläfenarterie (Arteria temporalis superficialis) gesucht. Diese ist der letzte Abgang der äußeren Halsschlagader (Arteria carotis externa). Die Arteria temporalis superficialis steigt vor dem Ohr über die Schläfe hoch und versorgt die obere Kopfhälfte. Über dem Jochbein kann der Puls gefühlt werden. Es gehen mehrere Äste ab, aber oben am Scheitel liegt der Stirnast (Ramus frontalis) und der Scheitelast (Ramus parietalis). Die 3. Arterie ist die Hinterhauptarterie (Arteria occipitalis), ein Gefäßast der Arteria carotis externa.

An der hinteren Seitenfontanelle treffen 5 Knochenplatten zusammen, die hier als räumlich 4 mit 5 Elementen adressiert sind: Z.37143.#166398444440208. Die 2 steht paarig und die 8_8 als besondere Ausstattung, d.h. sie muss noch zusammen wachsen. Das kann an dieser Position mißverständlich sein, denn beim Down-Syndrom (Trisomie 21) bildet sich im Scheitel zwischen der großen und der kleinen Fontanelle eine sogenannte „3. Fontanelle“.

Einige Hirnarterien sind als Geometrielement „Circulus arteriosus cerebri (oder Willisii)“ verbunden, so dass als Symbol für diese tiefe Lage die 666 nutzbar ist. Die Arterie steigt von unten als 99 auf und verzweigt sich bis zum Schädeldach 9__9: Z.37076.#166699142891429. Die Arterie wird vom Nervus auriculotemporalis und der gleichnamigen Vene (Vena temporalis superficialis) begleitet: Z. 37081.#166676665188173: 7 als Nerv, 88 als Vene. Die Vene wurde mit dem rechten Zahlenrand als unten dargestellt. Sie steigt nach hinten ziehend zum Schädeldach auf. Mit weitem Zeilenabstand liegt sie im Zuge der Abschnittsbildung links im Ziffernbild: Z.37258.#165884841425805: Die oberflächliche Vene 8 (unauffällig) soll eine Verbindung mit einem seitlichen Venennetzwerk 4_8_4 herstellen. Die Vene beschreibt etwa die Mitte in der Zeilenanzahl. Weil der Hinterkopf weitläufig ebenfalls noch gescannt wird, fällt dieser Zentralpunkt nicht mit der Schädelmitte zusammen.

Der harte venöse Hirnleiter (Sinus) formt in den Hirnlappen eine mittig durchlaufende Rinne „Sulcus sinus sagitalis superioris“. Im seitlichen Schläfenbereich verläuft die „Vena media superficialis cerebri“ parallel zum „Sinus sagittalis superior“. Eine Querverbindung durch die oberflächlich ziehende „Vena anastomotica superior (Trolard-Vene)“ ergibt eine Bereichstrennung als vorn und hinten. Es ist für die Evolution offenbar schwierig den Abzweig zu positionieren, denn die Vena anastomotica superior kann genetisch bedingt weiter frontal oder okzipital entspringen. Der seitliche Verbindungspunkt trifft auf ein Netzwerk, die Vereinigung mit der Vena anastomotica inferior und die Fortfürhung als Vena media superficialis cerebri. Z.37258.#165884841425805.

Die Zeitschiene wandert von vorn nach hinten mit Blick auf nur eine Kopfseite, davon abweichend werden pendelnd auch die Formen auf dem Schädeldach mitgenommen. Dort liegen oben 2 Löcher (Foramen parietale), um die Vena emissaria parietalis paarig durch den Schädelknochen zu fädeln: Z.37464.#164972705045981. Mit 0_5_0 sind beide Öffnungen von oben zu sehen. Die 9 ist missverständlich: die Vene 8 soll mit der 9 durchziehen, mancher Gencode liest die 9 als Arterie und zieht mit einem Ast der Arteria occipitalis zusammen mit der Vene durch. Z.37463.#164977108663018. Das Loch ist für die Vene 8 bestimmt, aber 1+8=9 ist auch eine Arterie. Im „kreativen“ Gencode ist eine Arterie enthalten.

Die kleine Fontanelle wird zunächst mit 3_1_3 und der Quersumme 7 als Dreiecksform gebildet: Z.37480.#164902279131340. Die 88 ist ein Extra, die 3 Ecken als 8: Z.37481.#164897879508088. Die 8 ist als Form markiert, so dass mit der 88 über den Zeilenlauf die gewölbte und seitlich nach unten führende Naht dargestellt wird. Z.37572.#164498494140388. Die 88 liegt dann wieder am rechten Rand. Davor in Z.37568.#164516008886356 handelt es sich um das bei einigen Völkern vorhandene „Inkabein“ als eine zusätzliche Quernaht im Hinterhauptbein.

Am Hinterhauptbein wird nach der kleinen Fontanelle in Zeile 37480 eine weitere Querteilung als eine tiefe Furche (Sulcus sinus transversi) gebildet, die durch den Sinus transversus erzwungen wird. Die Zeitschiene scannt vertikal, so dass sich die Einmündung des Sinus sagittalis superior in den horizontalen Sinus transversus wegen des runden Hinterkopfes über mehrere Zeilen hinzieht. In Zeile Z.37485.#164880283362482 zeigt sich der Sinus transversus rechts als 8. In Zeile Z.37481.#164897879508088 ist die Einmündung abgeschlossen, weil die 88 jetzt rechts ausgelaufen ist. Dies wird mit 7_8_7 nochmals betont. Der Venenraum wird als Confluens sinuum bezeichnet zentral mündet noch der Sinus Rectus ein. In der Schädelmitte liegt weiterhin ein Fruche, weil der Sinus occipitalis als Verbindung zum Sinus marginalis angeschlossen ist.

Der restliche Zeilenabstand bis zur Inselrinde erklärt sich mit dem kompletten Durchlauf des Hinterhauptbeins. Somit erscheint schließlich die große Öffnung „ Foramen magnum“ im Bereich der hinteren Schädelgrube (Fossa cranii posterior): Zeile 37823.#163406853550555.

Der schmächtige Lehrer Globus von Pallidum zog den Caudatus als Prüffall in die Länge

Der Nucleus acummbens hat eine Verbindung zum mächtigen Nucleus caudatus, der C-förmig, paarig an der Seitenwand des 1. und 2. Ventrikels liegt. Die Zeitschiene muss den Gesamtkomplex bis zur Hirnrinde zwar als eine kreisförmige Folge von Ziffernpaketen durchlaufen, kann aber zeitlich nicht in der Vergangenheit an den Startpunkt zurückkommen. Es wird daher abstrakt ein Gesamtkomplex gebildet. Um dessen Scan von unten nach oben trotz der inneren Rotation beim N. caudatus zu symbolisieren, wird mit dem zu integrierenden Nucleus Pallidus begonnen, im Körperbereich des N. Caudatus wird das parallel liegende Claustrum mit erfasst. Weil die „Vormauer“, das Claustrum innenseitig von der Capsula externa und außenseitig von den Capsula extrema umschlossen wird, sind auch diese Lamellen zu erwarten. Um den Komplex nach oben abzuschließen, wird als Symbol die neben dem Claustum liegende Inselrinde (Cortex insularis / Insula) ausgeformt. Die Hirnrinde ist mit seinen Brodmann-Arealen ein Speichermedium. Die Rechenmaschine selbst ist das Claustrum, die Bio-CPU des Gehirns. Es liegen 2 getrennte Bereiche mit jeweils 24 Zeilen vor (Claustrum ist paarig, insgesamt 4). Weil jeder Bereich mit einer Zeile adressiert wird, ergeben sich insgesamt 46 Rechenzeilen für die 46 Speicherareale als Brodmann-Areale 1-46. Ob diese Zeilenbereiche zutreffend sind, muss beim „Abhören“ der Zeilen festgestellt werden. Das Areal 23 wird wissenschaftlich zweigeteilt in 23a und 23b: Z.38199.#161798408907109. Tatsächlich musste die Evolution dort einen gespiegelten Bereich erzeugen: 17_9_ 89=8+9=17_71_9.

Damit der Nucleus Pallidus durch die Umfahrung nicht ausgegrenzt und vergessen wird, beginnt hier der Scan. Das Pallidum wird durch eine Lamelle [Lamina medullaris lateralis (externa)] vom Putamen getrennt. Die folgenden weitläufigen Zifferfolgen beginnen immer mit #161, so dass damit vorn immer eine Trennschicht mitläuft, an die eine Kerngruppe anliegen kann. Das Putamen wird daher nicht beachtet. Das Pallidum wird selbst durch eine Lamelle [Lamina medullaris medialis (interna)] geteilt, in den äußeren Teil (GPe) [Pars externa globi pallidi] #1614 und den inneren Teil (Gpi) [Pars interna globi pallidi]. Funktionell wirkt die (Pars externa) bewegungsfördernd und die Pars interna bewegungshemmend. Der Evolution ist es beim Menschen gelungen, im inneren Teil nochmals eine Trennschicht zu bilden und die 2 Bereiche GPi-e #1613 und GPi-i #1612 abzugrenzen, so dass 3 Bereiche vorliegen. Z.38312.#161321189753671. Es wird ein Spurwechsel erkannt. Der Bereich 2 liegt zwar an, aber mit der 2 rechts neben 3 wird wieder eine Trennschicht adressiert, die mit 11 erzwungen wird. Die Bezeichnung Globul pallidus = blasse Kugel beschreibt die Form: Z.38283.#161443393199139: Die äußere Membran 33 ist räumlich 44 und mit 1_99_1 nach innen als Kugel zu pressen (in Folgezeile als 1_33_1).

Am Start des Nucleus caudatus liegt eine optimale Struktur 5 als #1615 vor. Embryonal waren der N. caudatus bis zum Durchwachsen einer Trennschicht mit dem Putamen verbunden. Die Verbindung besteht über den N. acummbens weiterhin und zusätzlich werden verbindende Stützpfeiler (Pontes grisei caudatolenticulares / caudolenticular grey bridges) auf das Putamen gestellt. Ein Pfeiler muss stehen, kann also nicht am Schwanz (Cauda nuclei caudati) hängen. Gemäß Literatur sind die Pfeiler bereits am Kopfteil (Caput) vorhanden. Diese werden erst in den beiden Körperabschnitten (Corpus nuclei caudati) gebildet, so dass das Kopfteil seine Stützpfeiler vorweg anfordern muss: Z.38262.# 16153200098904. Im 1. Teil des Körpers (Corpus) sind 9 Verbindungen #2000 vorhanden, davon sollen 4 in den Kopf wandern. Im 2. Teil des Körpers sind 5-6 Verbindungen erkennbar.

Nucleus caudatus, Kopfteil (Caput nuclei caudati), Z.38246 bis Z. 38269: Z.38269.#161502454253904 bis Z.38246. Mit 90_4 wird der Caudatus als ein Karree 4x 90° adressiert. 5_24_5= 4 Abschnitte, davon 2 doppelt = Kopf, 2x Halbkörper, Schwanz; 5_4_2_5= der Caudatus 4 wird im Körperbereich durch 2x Halb-Claustrum begleitet. 39 = 3_9 als Begrenzung 9 sind 3 Lamellen-Bereiche zu bilden. 04 = außen wird der Komplex von einem räumlichen 4 Gebilde (die Insula) begrenzt. Wegen Wurzel (4) = 2 sind das 2 Bereiche. Caudatus 4 + Claustrum 2 = 6 Bereiche von #1615 bis #1620. Capsula externa und extrema = 2 Bereichen von #1621 bis #1622. Insula = 2 Bereiche von #1623 bis #1624. Es kann nunmehr der nächste Komplex günstig als Struktur 5 folgen #1625. Dieser geht als Zusatzbedarf an die Insula selbst. Der vordere Teil der Inselrinde (Insula) füllt 2 Bereiche, damit der hintere Bereich mit der Einschnürung Sulcus centralis beginnen kann: Z.38034.#162500326598376. In der Folgezeile erscheint mit #99 die darin liegende Arterie 9 „Arteria cerebri media“ zur Blutversorgung der Insel. Die Insel ist länger als das Claustrum, so dass die Mehrlänge abgedeckt wird. Die Inselrinde ist durch Berge (Gyri) und Täler (Sulci) geformt. In den beiden Vorderabschnitten sind 4 kurze Gyri und im hinteren Abschnitt 2 lange Gyri zu finden. Die Länge ergibt sich aus den Nullen, die zum rechten Zahlenrand streben. Z.38011 endet lang mit ###6035006 und Z.38024 endet lang mit ###50900. Über 12 Zeilen bis zu den Zeilen #16255 bildet sich die halbrunde Kopfform des N. caudatus. Die Strukturgröße 55 wird daran erst anschließend als große Form 7000 gefordert: Z.38269.#161570005537935. Mit 3_79_3 es folgenden noch 3 Bereiche und seitliche Formen 7, neben den 3 (von 4 ) noch 6 (9=3+6) Bereiche.

Nucleus caudatus, Köper (Corpus), Teil 1, Z.38245 bis Z. 38223: Es liegt die Besonderheit #1616 vorn im Zeilenlauf vor, mit der eine Einheit 16_16 zum Putamen über Verbindungen (Pontes) zu bauen ist: Z.38241.#161620706096667. Mit 1_6_1 sind diese als Ziffer 6 am rechten Rand 66_6 codiert, können aber auch sekundär durch Doppelziffer 66 im mittleren Ziffernbild entstehen. Der 1. Teil der Bio-CPU (Claustrum) wird eingeschoben. Nucleus caudatus, Köper (Corpus), Teil 2, Z.38198 bis Z. 38176: Am rechten Ziffernrand liegen mit der 6 weitere 4 Stützpfeiler und mit der 66 nur noch einer. Ein weiterer würde erst nach der 6 am Rand kommen, kann also ungültig sein. Insgesamt damit 14 Stützpfeiler. Der 2. Teil der Bio-CPU (Claustrum) wird eingeschoben. Nucleus caudatus, Schwanz (Cauda nuclei caudati): Z.38151 bis Z. 38128: Beim Scann an einem gebogenen Ende wäre wie beim Corpus callosum eine Membran 33 für den unteren Bogenteil doppelt vorhanden. Die 33 ist nur anfangs vorhanden, und dann geht praktisch die Ziffer 3 verloren. Die Ziffer 3 wird markiert und die Form auf ein spitzes Ende 11 umgepolt: Z. 38146.#162023211394187. Es wird dann eine Form 7 als schlauchartiges Ende 100_1 gebildet: Z.38114.#162048700100751. Nachdem der Nucleus caudatus und parallel dazu das Claustrum gebildet wurden, kann die dazwischen liegende Trennschicht „Capsula externa“ gebildet werden. Weil der Schwanz (Cauda) als Kreis wieder vorn liegt, geht die C. externa nach hinten. Umgekehrt folgt die „Capsula extrema“, die die Bio-CPU (Claustrum) rückseitig von der „Insula“ trennt, und endet vorn. Nunmehr bauen sich die 2 Teile bis zum „Sulcus centralis insulae“ und 1 Zusatzbereich dahinter zum Hinterkopf auf. In der Rinne (Sulcus) läuft die „Arteria cerebri media“ zur Blutversorgung in die Insel hinein.

Das Gehirn kann die Berechnungen nur mit einer klaren Struktur leisten, indem die etwas unordentlich sortierten Brodmann-Areale als Speichermedium an die klare Struktur der Bio-CPU (Claustrum) angeschlossen sind. Es sind 2 Bereiche mit jeweils 24 Zeilen. Die 1. Zeile dient als Referenzzeile, so dass die 46 Areale einer Hirnhälfte verarbeitet werden. Die Referenz wird benötigt, wenn man als Funktionsübersicht immer die Zeitdifferenz zur Vorzeile ermittelt. Die Ergebnisse rutschen also um eine Zeile zur Referenzzeile vor, in der dann die Funktion des 1. Brodmann-Areal abzulesen ist. Auffällig ist das Brodmann-Areal 8 „Frontales Augenfeld“: #42322360009. Die Markierung 3_22_3 gibt sie Funktion 22 als 2 Bilder über den Hirnnerv 2 aus. Die 6 kann in der Bedeutung flexibel zerlegt werden. „000“ sind die freien Speicherplätze zum Bildempfang. Der Sinn ergibt sich aus der Quersumme = 4+2+3+2+2+3+6+9=31. Zum Glück keine beschämende „33“, sondern nur die 31. Das sind Bilder mit den 3 Farbsensoren und 1 Nachtsensor. Das Areal 44 steht mit #42455573037 für die motorische Sprachregion, was mit der „555“ verständlich ist. Die Sprache ist dann mit der Null als Laut beliebig offen markiert „7_303_7“, aber mit der 7 formbar. Die 33 ist dennoch versteckt enthalten. Ein Areal ist mit „99991“ digital aufgestellt und das Areal „44444“ kann komplexe und räumliche Zusammenhänge erfassen. Die übrigen Areale sind Mischformen.

Der Besitz von „Substantia nigra“ könnte rechtswidrig sein.

Mit dem Kunstgriff „Sehstrahlung“ wurde das visuelle Thema vorgezogen. Wenn sich die Zeitschiene somit gedreht hat, scannt diese nunmehr lotrecht von hinten nach vorn, so dass die „Substantia nigra“ folgt. Dieses Kerngebiet verläuft schräg und schirmt damit den dahinter liegenden Nucleus Ruber ab. Dieser darf daher vorerst im Zeilenlauf fehlen. Weit oben überragt das hintere Ende des Thalamus, das Pulvinar, das zentrale Gebiet. Unter dem Pulvinar sitzen die zuvor bereits durchlaufenen Kniehöcker. Wird das Pulvinar mit einbezogen, kann über diese Brücke der bisher verdeckte „Nucleus ruber“ als symmetrische Struktur im Zeilenlauf später erscheinen.

Die „Substantia nigra“ ist ein durch Eisen und Melamin schwarz gefärbtes paariges Kerngebiet im Mittelhirn, das sich in 2 Gebiete unterteilt: 1.) Pars compacta: dicht gelagerte, melaninhaltige Neuronen und 2.) Pars reticulata: Nervenzellen mit einem besonders hohen Eisengehalt. Die Neuronen liegen vergleichsweise lockerer. Zu diesem Bereich gehört auch die Pars lateralis, die einige Fachleute als eigenständigen Teil betrachten. Die Pars reticulata kann durchaus mit dem Unterabschnitt Pars lateralis beginnen, weil keine besondere dezimale Abgrenzung vorliegt: Z.38544.#160350182177320. Der Hauptbereich, die rötliche Pars reticulata (SNr), beginnt bei Z.38539.# 160370985802502. Die 4x Null weisen auf eine lockere Lagerung hin. Sofern man 662 nicht als 26_6 liest, ist kein Eisen erkennbar. Hilfsweise gilt: Eisen 26=1+6+3+7_+_2+5+2; Rest 9_858 Fe als Extra. Die Pars compacta (SNc) schließt an in Z.38532.#160400119948164. Mit der 11_99 sind Einlagerungen von Melanin zu erwarten. Z.38532.#160429264681185. Ein Wirkstoff 88 wird hier als Ablagerung mitten im Zellbereich 8_11_dargestellt bzw. speziell ausgewiesen. Z.38520.#160450088832883. Das Ende des SNc mit 3_9_3 als Ende 9: Z.38509.#160495921001393.

Im Zeilendurchlauf ist nunmehr die bedeutende Ziffer 5 für eine Struktur erreicht #1605. Die 5 kann Muskelgruppen darstellen, so dass nunmehr verschiedene Kerngebiete auflaufen, die trotz Unterschiedlichkeit der motorischen Steuerung dienen: 1.) Die Zona incerta liegt am unteren Rand des Thalamus. Beide Strukturen sind durch einen schmalen Rand (Forels Feld H1) getrennt. Von Z.38493.#160562632734332 bis Z.38485.#160596009402173. 2.) Der Nucleus subthalamicus (Forels Feld H2) ist ein schmaler Grenzstreifen unterhalb der Zona incerta. Er beginnt mit einer Membran als Abgrenzung 33_5: Z.38496.#160550120060335 bis Z.38494. Der Form nach handelt es sich um eine bikonvexe Linse, so dass mit den 3 Zeilen der Art #16055 im „Kaffeesatz“ es Zutreffendes gelesen wurde. 3.) Der Nucleus reticularis thalami liegt seitlich abgedrängt und bedeckt dort den Thalamus schalenförmig: Z.38508.#160500088860565 bis Z.38497. Die Trennschicht wird als Lamina medullaris externa bezeichnet. Mit der Strukturmarkierung 5_6_5 ist die Trennschicht anfangs bereits enthalten 8886 als Extra 88. Sämtliche Fasern, die in den Thalamus hin und her durchziehen, kontrollieren den Thalamus als Rückwärtshemmung. In den Zeilen werden beide Richtungen durch 15 bzw. 51 mit 1 für die Faser symbolisiert.

Das erwartete Pulvinar thalami ist als hinteres Kerngebiet an der visuellen Wahrnehmung beteiligt. Der Ziffernbereich #1606 kann ausgefüllt werden von Z.38484.# 160600182461351 bis Z.38461.#160696222715027. Die Kerngebiete des Thalamus zeichnen sich als Streifen aus weißer Substanz ab (Lamina medullaris interna). Wird der Zeilenlauf quer über diese Struktur gelesen ist, wird über 5 Zeilen mittels der Doppelziffer 11 ein Halbkreis als Grenzschicht herausgeschnitten.

Der runde, eisenhaltige und paarige Nucleus Ruber (auf der Gegenseite absichtlich übersehen) kann erst im Ziffernbereich #1608 entstehen. Es ist eine Schaltstelle im motorischen System. Die Lücke #1607 wird mit dem Nucleus pedunculopontinus (PPN) gefüllt. Zu diesem Zweck wird der PPN wie ein unteres Anhängsel des Nucleus Ruber als Gesamtstruktur betrachtet, weil er in der Zeitschiene (jetzt von hinten nach vorn) eigentlich erst folgen müsste. PPN, Teil 1: Z.38460.#160700400983948. PPN, Teil 2 von Z.38448.#160750557164030 bis Z.38437.#160796561173938. Der Nucleus ruber, Teil 1 (Pars parvocellularis) ist der größere Teil des Nucleus und ist kleinzellig ab Z.38436.# 160800744662364. Der Nucleus ruber, Teil 2 (Pars magnocellularis) ist der alte Teil und großzellig, und zwar von Z.38412.#160901213731194 bis Z.38389.#160997614468797. In Z.38398.# 160959878687500 sind z.B. mit 8_7_8 Form-Blasen 500 vorhanden. Das Eisen versteckt sich vielfältig: Z.38393.#160980840826261. Das Eisen, Ordnungszahl 26, erscheint als Extras 8 und Teilchen 1 in 8_26_26_1. Z.38397.#160964070678507: 6+7+8+5= 26 Fe.

Nach vorn schließt das Gebiet „Area tegmentalis ventralis, VTA“ an. Es enthält die 3 Kerngebiete Nucleus interfascicularis, Nucleus pigmentosus parabrachialis und Nucleus paranigralis. Das 4. Gebiet, der Nucleus tegmentalis rostromedials, bleibt unbeachtet, weil er gemäß Wikipedia nicht selbstständig abgrenzbar ist. Das VTA sitzt etwas tiefer als der Nucleus acummbens (NAc) und soll daher als Gesamtkomplex betrachtet werden, um erst später zu folgen. Weil beim Nucleus acummbens eine Schalenregion „Shell“ und eine Kernregion „Core“ bekannt sind, wird dieser zum Start mit „Shell“= #0 vorgezogen. Z.38388.#161001808425618. NAc „Core“ von Z.38388.# 161102528981405 bis Z.38341.# 161199171170357. Es sind Rezeptoren D2 integriert, die unter Dopamin-Einfluss einen Wirkungsstoff produzieren, der eine Erregung hemmt und auf ein Glücksgefühl vorbereitet. Wird der Funkverkehr abgehört, folgt als Ergebnis #50320024. 3+2 ergibt das Glücksgefühl [„wanting“] über 24 Stunden, weil die Belohnung mit 3+2= 5 gewiss folgt. #50500024 wäre vergleichsweise ein direkter Glückswirkstoff [„liking“]. Nunmehr können die 3 Kerne folgen, so dass bei #1605 der „Nucleus caudatus“ erwartet wird.

Corporal Geni von Culata, Hinterbänkler aus Brüssel, ließ sich die eigene Meinung durch einen Kniehocker soufflieren.

Der paarige seitliche Kniehöcker „Corpus geniculatum laterale, CGL“ nimmt die Informationen der Sehbahn (Tractus opticus) von der Retina auf und sendet diese nach der Verarbeitung über die Fasern der Sehstrahlung (Radiatio optica) an den visuellen Cortex. 10 % der Sehnervenfasern enden dagegen direkt in anderen Kernen, z.B. dem benachbarten Colliculus superior. Der Kern besteht aus 6 kappenartig gekrümmten Schichten. Schichten 1 und 2 sind das großzellige Gebiet „Nucleus ventralis corporis geniculati lateralis“ zur Bewegungserkennung [Z.38580.#160242090273338:großzellig 0_9_0]. Die Schichten 3-6 bilden das kleinzellige Gebiet „Nucleus dorsalis corporis geniculati lateralis“ [Z.38563.# 160271177601396: 7_11_77 kleine Form] und leiten die Farb- und Formerkennung zum primären visuellen Cortex weiter. Im Prozess ist die 2 für den 2. Hirnnerv (Sehnerv) zugleich 2 = rechts maßgeblich. Weil eine Prozedur als Zeilenlauf aber mit links =1 beginnt, wird das rechte Gesichtsfeld nach links gekreuzt. Die 6 Schichten werden durch 6 dünne Faserschichten abgegrenzt, die ebenfalls Netzhautimpulse an den de visuellen Kortex weiterleiten. Diese Füllen eine Programmlücke, und werden vorweg als Paket durchlaufen. Der CGL wird avisiert als paarige 2 Struktur 555, wobei erst die folgende 2 das Sehen über die angehängte Struktur 57715 für die Sehstrahlung 1 meint: Z.38580.#160200555257715. Für die 6 Zwischenschichten werden 6 Zeilen Z.38579-38574 reserviert. Für die Informationsverarbeitung und Weiterleitung können nicht alle 6 Schichten beschickt werden. Es werden nur 3 angesteuert. Weil dies im Nummerncode 1 für links und 2 für rechts erfolgt, wirkt die Verteilung unsymmetrisch (rechte CGL vom linken Auge; 1, 4, 6; linke CGL vom rechten Auge 2, 3, 5). Weil aber 1 und 2 gesondert der Bewegungserkennung dienen, verbessert sich die Symmetrie zumal Trennschichten vorhanden sind. Für jeden der 6 Schichten werden jeweils 3 Zeilen gebildet. Zur Vorzeile kann jeweils eine Differenz gebildet werden. Dann werden die Differenz der 6 Bewegungszeilen abgehört: #207723537009. Markiert wird „3_5_3“ mit der 3 als Nervus oculomotorius (Augenmuskelnerv), wobei die 5 durchaus den Muskel symbolisiert. Über die Schichten 3 bis 6 folgt kein Seheindruck, die 666 können ab Ende 1 Bild weiter leiten #415630248666. Die vorletzte Zeile würde die Struktur als Membran einhüllen. Das Ende des CGL ist ein unauffälliger Hinweis 8_6_8, dass die 6 Schichten beendet sind. Z.38554.#160308591114868. Zugleich werden 4 Faserpakete für die Sehstrahlung (Radiatio optica) 111 avisiert. Gemäß Wikipedia verlaufen diese in 2 x 2 Bündel unterschiedlicher Länge. Bündel 1 von Zeile 38553 bis Z.38550.# 160325224950522 mit dem Auge-Symbol „505“. Bündel 2 von Zeile 38549 bis Z.38545.# 160346022099952. Mit 999 als paariges Strukturende.

Der paarige Kniehöcker „Corpus geniculatum mediale, CGM“ sitzt als Teil der Hörbahn am unteren Ende des Thalamus. Er ist mit dem benachbarten Collicus inferior quer verschaltet und leitet seine Fasern über die Radiatio acustica in das Hörzentrum (auditiver Cortex). Er wird avisiert als Struktur 555, paarig 2 als Hügel 9_2_9 avisiert in Zeile. Z.38587.# 160171493555929. Der Bezug zum Hörnerv 8 erfolgt über die Zeilennummer. Es liegen 3 Unterkerne vor: a) Der Pars ventralis empfängt über in Schichten angeordnete und funktionell verbundene Neuronen den Hauptstrang der Hörbahn: Der Zifferncode muss eine Beziehung zur Tonleiter ergeben. Beide Zeilen enthalten #7758 und #4458 mit der 58 einen Hinweis auf das Hörende der Vierhügelplatte in Zeile Nr. 38588, so dass hier der Pars ventralis anliegt. Die 5 ergibt 5 Notenlinien und die 8 weist auf die Tonfolge hin. Die Zeitdifferenz beider Zeilen ist das Abhörprotokoll: #41512412746. Die 12 ergibt den Tonleiter-Hinweis in 12 Halbtonschritten. Die 7 für 7 Oktaven: 7 *12=84 Tasten. Das Klavier hat mit 88 vier Tasten mehr, der Mensch kann aber nur etwas weniger, und zwar 4000 Hz als Töne unterscheiden.

Die geschichteten Neuronen (Laminae) bilden einen Verbund, der nach akustischen Frequenzen fein skaliert ist. Die grobe Skalierung ergibt als Abstand 1 Oktave. Die Schichtung ist in der Ausgangszeile mit der 33 als Hautmembran enthalten: #160179795823316. 7+9 =16, ist 4 x enthalten. 16=12+4; 4 x 4=16; 5x12=60=Zeit. b) Der Pars medialis verbindet das Hören mit Gefühlen. Im Code muss einen Höreindruck vermittelt werden. Mit #160188098951420 wird der Hörnerv 8 markiert und lediglich mit 1_88_0 als laut und leise vermeldet. Er enthält die größten Neuronen, was durch Herausschieben einer Null als Form 7 verursacht wird #77_0. c) Der Pars dorsalis verbindet akustische und nicht-akustische Reize. Im Code muss eine Verschiedenartigkeit symbolisiert werden. Dazu enthält eine Zeile gleichartiges #40_29_40 und die andere Verschiedenes 83_82_83. Abhören: #41521020927 ergibt den Kreativitätshinweis 4+1+5+2= 12 für die Tonleiter. Rest 10_20 ergibt ebenfalls das Symbol 12.

Der Tectum von Mesencephali (12) wurde auf der Kölner Domplatte übergriffig, als er entzückende Colliculi erblickte

Die Vierhügelplatte (Tectum mesencephali) wird nach dem Rückenmark-Code in 2 Zeilen ab Z.38594.# 160142442396296 avisiert. Mit #16014...erklärt sich die 4 als funktionslose Formbeschreibung. Es sind zwei gestapelte Platten 42+42, die jeweils 4_2_4_2_4 Hügel besitzen. Funktionell werden dagegen die 8 [Hören : Nervus vestibulocochlearis (VIII)] für die unteren beiden Hügel (Colliculi inferiores) als Teil der Hörbahn und 2 [Sehen: Nervus opticus (II)] für die oberen beiden Hügel (Colliculi superiores) mit optischen Reflexen nach der Hirnnerv-Nummer im Zifferncode benötigt. Die 8 passt im Zahlenlauf nicht zur 2, so dass Hören auch mit der 1 als Impuls verständlich ist. Trotzdem bleibt der Zahlenlauf ungünstig, so dass das Tectum nur bei der Lückenfüllung zwischen Rückenmark und Corpus geniculatum laterale (CGL) des Thalamus erneut entdeckt wird. Colliculi superiores in 3 Zeilen ab: Z.38592.#160150741652224 / Z.38591.#160154891602774 Die oberflächlichen Schichten erhalten visuelle Afferenzen von der Retina/Sehrinde und projizieren zum Pulvinar und zum CGL. Die tiefen Schichten enthalten einen Integrationsapparat zur Verarbeitung multimodaler Afferenzen. Beide Hügel sind über die Commissura colliculi superioris verbunden, die die 3. Zeile bildet mit der 2 für die Verbindung: Z.38590.#160159041768402. Um den internen Funkverkehr abzuhören, werden die beiden Zeitdifferenzen zur Commissur-Zeile ermittelt, um die Botschaft als deren Differenz zu lesen: Die Vierhügelplatte 4 empfängt 1 Bild als Upload 99 vom Auge „505“ und sendet es weiter „494“: #41499505494. Alternativ bezieht sich die 4 auf die 4 Rezeptoren des Auges, dann wäre aber 3+1 üblich gewesen. Colliculi inferiores: Z.38589.#160163192149126. Für den Höreindruck werden die 5 Notenlinien gebildet. Dieses Symbol ist für die Oktavidentität notwendig, um die Ähnlichkeit der Töne im Gehirn leicht zu erkennen. Die Fasern sind teilweise gekreuzt, teilweise ungekreuzt (kein vollständiger Gehörverlust). Mit der Nervenfaser 1 ist dieses an der Spiegelung 12_21 erkennbar, wobei die 12 auf die 12-Halbtonschritte der Tonleiter Bezug nimmt. Z.38589.#160167342744963. Abhören: Differenz= #41505958368: Erneut „505“ als Superloch hier als Gehörgang-Symbol; 83-68 enthält den Hörnerv 8 als Weiterleitung.

Berlin: Der Klimaaktivistin Medulla von Spinalis (16) schmerzte noch kein Rücken bevor sie froh gelaunte Mitläufer traf.

Prinzipiell arbeitet das Rückenmark in der Zeilenserie #160... sekundengenau. Das Rückenmark (Medulla spinalis) ist in Segmente eingeteilt: Vom Bereich der 7 Halswirbel entsendet das Halsmark (Cervikalmark) 8 Cervikalnerven [C1-C8]. Vom Bereich der 12 Brustwirbel entsendet das Thorakalmark 12 Thorakalnerven [Th1-Th12]. Vom Bereich der 5 Lendenwirbel entsendet das Lumbalmark 5 Lumbalnerven [L1-L5]. Vom Bereich des Kreuzbeins S1 (theoretisch 5 einzelne Wirbel) entsendet das Sacralmark 5 Sacralnerven [S1-S5]. Und vom Steißbein S2 (hier theoretisch 5 einzelne Wirbel) entsendet der sich verjüngende Markkegel (Conus medullaris) den Steißbeinnerv (Coccygealnerv) [C01]. Auf den Hals entfallen 8 Nerven C1-C8, aber nur 7 Halswirbel C1-C7. Im Zifferncode des Rückenmarks (abgesehen von Details) sind aber 34 Zeilen entsprechend der theoretischen Wirbelanzahl vorhanden. Die anatomische Ursache für nur 31 Elemente einer „Rückenmarkschrumpfung“ wird im langsameren Wachstum des Rückenmarks gesehen. Das stimmt so nicht. Es geht alles nach Plan, weil im Rückenmarkprogramm 3 Zeilen für eine spezielle Aufgabe eingeschoben sind. Das Rückenmark beginnt mit einem Nullen-Überschuss, der wegen des Zeilenlaufs einen zentralen Kanal ausbildet. Diese Serie reißt von Zeile Z.38602 mit #16010 zu Zeile Z.38601 mit #16011 ab, weil der Wechsel von 0 auf 1 einen Wechsel von Loch auf den Bindegewebsfaden (Filum terminale) im Rückenmark erzwingt. Nunmehr liegen korrekt 31 Nerven vor. Die Streichung erfolgte an der exakt richtigen Stelle, ansonsten wäre für die „Morgenlatte“ von Männer und auch Frauen zum Anschub der Durchblutung fälschlich der Steißbeinnerv zuständig geworden.