Eine 2. Zugabe für Freunde der Würfelkunde : Das Licht

Peter Beil - Corinna Corinna 1987 https://www.youtube.com/watch?v=R3ysZiadXdY:

Als bei Corinna das Klosettpapier ausging, wurden Weiße Löcher sichtbar.

W. Nelson: "Pancho and Lefty"

BiXnom-Spektrallinien

Die Spektrallinien sind wenig einleuchtend. Dann könnte man vielleicht die Spektrallinien ohne Versuchsaufbau selbst zeichnen? Der Realitätsgehalt wurde anhand der darstellbaren Wellenlängen im sichtbaren Spektrum erkannt. Das Licht ist auf dem Wege das BiXnom-Vakuum-Modell zu verlassen, so dass die Wellenlängen leider zu groß sind, um noch irgendeine Verbindung zur Herkunft der Photonen aus den Elektronen zu finden. Nur hier in der Würfelkunde kann man den Ort jedes Elektronenorbitals sehen (jedes Orbital enthält zwei Elektronen). Gesucht wird im Modell so etwas wie das hypothetische „Weiße Loch“, das ein Gegensatz zum schwarzen Loch ist. Die Astrophysiker suchen es im Weltall, hier ist es ein winziges Pikometer-Loch. Das Spektrum umsäumt das Weiße Loch, weil von außen nichts hineinkommen kann (mehr als die Lichtgeschwindigkeit wäre nötig). Das Spektrum sähe gleich aus, nur um einen Maßstab verkleinert. Das Weiße Loch wird in Größe einer Lichtkugel gesucht, allerdings dann noch 1000fach kleiner in der Elektronenebene. Schwarze Länge im Spektrum der Balmer-Serie = 364,56 nm. Mit dem 1/1000 vom Lichtkugelradius von 15,3319692620006/1000 nm folgt der Maßstabsfaktor 15,33/(1000*364,56)=0,000.042.056.074. Die 4 Lichtkugeln, die den Modellaußenrand auf Lichtgeschwindigkeit schrumpfen ließen, liegen nun als 1/1000 auf dem um 45° gedrehten Achssystem. Ein hochgehobenes Elektron peilt nach BiXnom-Konzept einen der möglichen Rückkehrplätze auf der 1. Schale (n=1) an, obwohl es in der Ballmer-Serie nur um den Rücksprung zur 2. Schale geht an (m=2). Wenn es auf dem Rückkehrstrahl dabei in die Nähe des hypothetischen Weißen Lochs kommt, wird das Photon abgegeben. Dicht am Loch wird dies später im Spektrum violett und weiter entfernt in roter Farbe zu sehen sein. Die Wellen um die Weißen Löcher müssen sich erst zur Gesamtwelle um das Atomkernzentrum vereinen, bevor dieses größere Spektrum messbar ist. Hier wird das noch Unmessbare gesucht. Die anderen Serien (Lyman, Paschen, Brackett, Pfund) sind aufgrund des dort unsichtbaren Lichts hier nicht von Interesse.

Im Versuch wird eine mit Wasserstoff gefüllte Röhre unter Strom gesetzt, so dass die Elektronen auf höhere Bahnniveaus gehoben werden. Wird unten wieder ein Platz zum relaxen frei, fallen sie herunter und senden wegen der freien Energie das Photon als Licht aus. Bei der Balmer-Serie wird beim Zurücksetzen auf die 2. Atomschale sichtbares Licht frei. In einem Prisma oder Gitter zerlegt sich das Licht, so dass Spektrallinien zu sehen sind. Manche Versuchsanordnungen zeigen auf dem Schirm die Spektrallinien als beidseitig gespiegeltes Spektrum, das rote Licht beidseitig außen. Diese Vorstellung wird hier benötigt, weil nur Farbringe vorhanden sind, so dass man sich die Spektrallinien als mittiger Schnitt durch eine Torte vorstellen muss.

Die Formeln der Wellenlänge l: 1/l= R∞ *[1/(2²)-1/(n²)] mit der Rydberg-Konstante =1,0973731568539*10^7m^-1. Für Ha ergibt sich damit 1/l=R∞*[1/4-1/9]=(9/36)-(4/36)=5/36=0,152412938*10^7 m^-1= 6,561122769*10^-7 m=656,1122769 nm. Weil der Atomkern und das Elektron sich exzentrisch um einen gemeinsamen Schwerpunkt bewegen, wird die Rydberg-Konstante noch mit einem Faktor <1 multipliziert. Das Proton hat keine Ruhemasse, infolge Energieaufnahme entsteht offenbar eine Masse, die dem Elektron noch zugefügt wird. Ein Prisma zeigt das vollständige Spektrum, ist aber aufgrund des Glasmaterials ungenau. Messungen in Luft und Vakuum unterscheiden sich. Die Werte sind daher nicht einheitlich zu finden. Der Entstehungsort von Protonen wurde hier in der C-Ring-Wolke gefunden, in dem dort eine ganzzahlige Stützkette in den Interferenzbereich hineinpasst. Weil die Kette nicht genau passt, stützt sie nicht und es gibt somit nach Würfelkunde keine Gravitation. Erst wenn die Kette durch Energie angestoßen wird, schlagen die Kugeln wie eine Pendelkette aneinander, was dann als Massebildung zu deuten wäre.

Um die Balmer-Serie zu simulieren, werden die beiden Elektronen-Orbitale der 1. Schale (1x voll gefüllt mit 2 Elektronen und 1x halb gefüllt mit 1 Elektron) ideell hochgeschossen, so dass freie Elektronen nicht tiefer als auf der 2. Schale landen können [Wissenschaftlich gesehen, ist ein angeregtes Elektron in Bruchteilen einer Sekunde wieder auf das alte Energieniveau unter Abgabe eines Photons zurück und hängt somit oben nicht fest]. Diese beiden Orbitale finden einen exakten Ruheplatz auf der 4. Schale zwischen dem Rand der C-Rings und den dort bereits sitzenden Elektronen-Orbitalen 4d². Die beiden hochgeschossenen Orbitale hinterlassen jeweils einen Sendestrahl, der auch ein Retourstrahl ist. Von beiden Seiten wird der Rand des Weißen Loches als Beginn des Spektralbereiches fixiert. Die anderen beiden Strahlen begrenzen das Spektrum mit dem roten Licht. Die 3. Schale, die für das rote Licht eigentlich zuständig ist, tritt nicht in Erscheinung, sie wird nur durchflogen. Die eigentliche Cyan-Spektrallinie der 4. Schale stammt nicht von einer dieser beiden hochgeschossenen Markierungsorbitale, sondern aus einer möglichen Kette, die dazwischen für hochgeschossene Elektronen vor dem Rückflug bereitsteht: Sie kommt aus dem Mittelpunkt der nächsten Kugel und zielt mangels Orientierung auf den Atomkern. Die Elektronen von der 5., 6. , 7. Schale bis zu unendlich vielen Energieniveaus (Rand des BiXnom©-Modells) scheitern mangels Orientierung am Rückflug. Sie werden praktisch vom BiXnom©-abgewiesen, schießen um einen Reflexionswinkel zurück, in dem über den Konkurrenten - die Gravitation - ein eigenes Orientierungssystem genutzt wird. Der Einflug in das weiße Loch kommt somit aus der anderen Richtung. Die Basis für dieses Bezugssystem ist der Rand der zentralen Lichtkugel in der Gravitationsmatrix. Nach dem Stand der Wissenschaft, sind die einfachen s-Orbitale beliebig auf der ganzen Kugelfläche der Atomschalen zu finden. Im BiXnom©-Atommodell werden abweichend exakt die Koordinatenachsen X/Y gewählt, jedoch mit der Besonderheit, dass die Lage auf der 1. Atomschale um einen Winkel zu verdrehen ist. Mit diesem Bezugssystem lassen sich Spektrallinien darstellen, was andere Varianten nicht ausschließt.

Diese Methode könnte nur zufällig aus vielen Linienvarianten etwas Sinnvolles gefunden haben. Gibt es eine Kontrollmöglichkeit? Berichtet wird, dass das Helium-Ion He+ ein vom Wasserstoff wenig abweichendes Spektrum liefert und eine 2.Serie dazwischen setzt. Daß es eine 2. Serie gibt, wurde hier schon am Weißen Loch gefunden. Das Spektrum sei zu finden, wenn die Elektronen auf die 4. Schale zurückfallen. Das wäre aber die Brakett-Serie, die nur unsichtbares Licht liefert. Der Kunstgriff ist, dass man den Klammerwert aus der Energieniveaudifferenz noch mit dem Quadrat der Ordnungszahl Z=2 multiplizieren muss. Beim Helium ist mit 4 zu multiplizieren, so dass beim Sprung von z.B. der 6. Schale auf die 4. Schale rotes Licht erscheint. Das Weiße Loch hat nun aber schon eine fixierte Lage, so dass es beim Helium nur darum gehen kann auf der 4. Schale anzukommen und da dies die BiXnom-Startlinie für den Wasserstoff ist, in dessen Zielrichtung weiterzufliegen. Findet man in der Strahlverlängerung nach außen zum BiXnom©-Modellrand für das Helium-Ion Elektronenorbitale im BiXnom-Atommodell? Das sieht erfolgversprechend aus! Schön wäre allerdings, das gelbe Licht der Sonne dabei auch zu finden. Modelleignung für Spektrallinien gefunden am 5.11.2017.

Gemäß Würfelkunde ist innenseitig vom Umkreis des BiXnom©-Vakuum-Modells beim Urknall der Kreis der Lichtgeschwindigkeit entstanden, der sich um den Lichtkugelradius unterscheidet. In der Zeichnung gibt es nur Längen und keine Geschwindigkeit – wo ist die Zeit geblieben? Gemäß Wikipedia heißt es (Zitat): „Zeit ist in der allgemeinen Relativitätstheorie nicht unbedingt unbegrenzt. So gehen viele Physiker davon aus, dass der Urknall nicht nur der Beginn der Existenz von Materie ist, sondern auch den Beginn von Raum und Zeit darstellt.“ Es ist also nicht verwunderlich, dass Ergebnisse geliefert werden, obwohl die Zeit einfach weggestrichen wurde: 1 Sekunde vor dem Urknall gab es nicht. Die schöne Vakuumgeometrie des Bixnom wurde gestört, so dass er mit der Gravitation einen Kampf der Gegensätze austrägt: Das BiXnom-Vakuum-Modell hat eine „Wurzel-Pi-Halbe-Struktur“. Die Energieschalen sind mit der maximalen Elektronenanzahl „2*Schalennummer zum Quadrat“ davon das Gegenteil. Läuft eine Welle durch den BiXnom wird aus dem Quadrat nur eine lineare Größe, die man als Lichtgeschwindigkeit und Wellenlänge im Modell einfach als Länge abmessen kann. Mit dem Lichtkreis kamen die Bedeutung der Lichtkugel ans Licht. Der 1/1000 vom Lichtkreis liegt mittig zwischen dem Rydberg-Kreis und der 3. Bohrschen Schale. In der Bohrschen Schale ist die Korrektur für die nur endliche Kernmasse enthalten. Wird daraus dann der Rydberg-Kreis durch den doppelten Abstand zum 1/1000 Lichtkreis konstruiert, enthält dieser dann ebenfalls schon die wissenschaftliche Korrektur. Rydberg-Kreis gefunden am 29.10.2017.

Das BiXnom©-Sonnengeheimnis:

Die Wellenlänge des gelben Lichts von 587,6 nm wird von freigesetzten Photonen erzeugt, sobald ein Helium-Elektronen-Doppelstrahl aus den Orbitalen 6p² (6. Schale) ins Atomzentrum zielt und durch das Spektrum eines weißen BiXnom-Lochs fliegt (proportional verkleinertes Balmer-Spektrum des Wasserstoffs um eine Lichtkugel als Weißes Loch). Die 3. Atomschale ist in der 1/1000 verkleinerten Ebene die Mitte zwischen dem Rydberg-Kreis und dem Kreis des gelben Sonnenlichts. Der Lichtkreis ist die Mitte zwischen Rydberg-Kreis und 3. Atomschale. Das gelbe Sonnenlicht ist das sichtbare Geometrieelement des BiXnom. Er existiert! Gefunden 08.11.2017. Für Helium (nicht das o.a. Helium-Ion He+) wird die hier gefundene Wellenlänge durch verschiedenen Quellen bestätigt (u.a. TU Dresden). Ein Rechenweg wurde in der Literatur noch nicht gefunden.

Das BiXnom© -Ur-Universum:

In der Würfelkunde zielen die Elektronen beim Wasserstoff auf ihren Ausgangspunkt in der 1. Schale, Helium peilt dagegen den Atomkern an. Außer der Bindungsenergie hat das Elektron mit dem Atomkern keine Beziehung. Ein Universum hat aber eine Entwicklungsgeschichte und daher soll das Zentrum des Ur-Universums betrachtet werden, denn in diesem Modell kann im Zentrum noch kein störender Atomkern stecken. Wir haben dann freien Blick auf des Pudels Kern bzw. weiter mit Goethe: "Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält." Allein aus den gezogenen Lottozahlen in 6 aus 49 wurde hier erkennbar, dass die Zahlen einer Mischtrommel entsprungen sind: Es kommt nur heraus, was vorher hineingesteckt wurde. In der Würfelkunde ist es der BiXnom© - wenn der Pythagoras droht, gibt es den Urknall. Das Ergebnis ist in der Würfelkunde schon bekannt, aber in welcher Form manifestiert sich die Energie im BiXnom-Ur-Universum? Das Bixnom-Vakuum-Modell wird dazu durch einen zielgerichteten Eingriff einfach nur modifiziert. Bedingung für das Ur-Universium: In den beiden Interferenzbereichen neben der 45°-Achse, passen statt 4 Lichtkugeln nur 1 Lichtkugel hinein. Das war es schon! Warum? 1 Kugel kann keinen Lichtbogen erzeugen. Ohne Lichtbogen kann sich kein Atom bilden. Es wird wieder eine Gravitationslinse aus den beiden Grenzkreisen zu sehen sein. Es sind sogar 2, die sich von der 45°-Achse gegensätzlich wegbewegen. Es bleibt aber eine Linsen-Überschneidung als unvermeidbarer Nachbarschaftskontakt bestehen. Die beiden von links und rechts zusammengeschobenen Lichtkugeln reichen aber nicht aus, um die Linse mit einer Stützkette auszustatten – es gibt keine Gravitation. Bisher war das Weiße Loch als Fusions-Ofen außerhalb der Gravitationslinse angeordnet, weil die Atome existieren und die Arbeit getan ist. Im Ur-Universum steht der Fusions-Ofen in der Linse und wartet auf den Urknall, um mit der Arbeit zu beginnen. Das Weiße Loch ist dichter an das Zentrum herangerückt - der darin weiterhin eingezeichnete Strahl für das gelbe Licht zeigt sich nunmehr in blauer Farbe [Länge im Weißen Loch/ Maßstabsfaktor Balmer-Spektrum in der Zeichnung=18,98320466/0,042.056.074=451,37843nm (blaues Licht 450-482 nm)]. Hier sind wir also in der Modellentwicklung zeitlich zurückgegangen. Das ist vergleichbar mit: „Die Ontogenese ist eine kurze und schnelle Wiederholung der Phylogenese.“ Die Elemente des Vakuum-Modells sind in anderer Anordnung auch im Ur-Universum enthalten. Es hat sich ein exakt kubischer 9-feldriger BiXnom gebildet. Die mittleren Strahlungskeulen in den x/y-Achsen ragen minimal aus dem Kubus heraus und sind die Lunte für den Urknall, der im Kern des Würfels startet.

Die Größe einer Lichtkugel - hinter der die Lichtgeschwindigkeit steckt - lässt sich hier rein geometrisch finden, aber das erklärt noch nicht deren Sinn. Das Thema wird im Register BIXNOM-SURPISE weiter ventiliert.

Ein Lichtkreis ist heller als ein Stuhlkreis.

S.T.S. - Fürstenfeld [Live 1999]

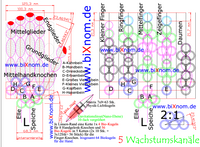

Die Hände des BiXnom-Gelenkmodells (ergänzt das Register BiXnom-Gravitation; dat. 09/2020)

In 5 BiXnom-Wachstumskanälen werden die Finger aus BiXnom-Wassermodellen gebildet. Mittelfinger und Zeigefinger sollen sich in der Länge voll ausdehnen, während der Ringfinger mit überschnittenen Kontaktzonen etwas eingebremst wird. Normalerweise liegen die Fingerspitzen von Zeigefinger und Ringfinger auf etwa der gleichen Höhe. Je nachdem welcher der beiden Finger überragt, werden spezielle Hormone in der Embryonalentwicklung dafür als wissenschaftliche Ursache angeführt. Die Wachstumskanäle werden dann 50% gestaucht, um reale Maße zu bilden. Weil die 8 Handwurzelknochen diesem Schub 2:1 nicht folgen können, müssen diese derart versetzt angeordnet sein, dass der Fingerschub nicht gestört wird und sich eine kompakte Handwurzel bildet. Diese ist hier im BiXnom-Modell als Wirkungsprinzip dargestellt. Die Maße der Hand ergeben eine geometrische Norm-Hand. Der BiXnom-Gravitationswinkel, der über eine Kreis-Quadrat-Beziehung und dem Goldenen Schnitt zu finden ist sowie der Erdneigung ähnelt, ist in der Biologie problemlos zu realisieren, weil er in jeder Kugelpackung ausreichend ähnlich vorliegt. Gemäß Würfelkunde ist der Goldene Schnitt ein Hilfsmittel, um die 2 BiXnom-Biokugeln der Symmetrie zu erzeugen. Wenn im Goldenen Schnitt der Schub 4:1 gefunden wurde, wäre somit ein Bezug zum Schub 2:1 der beiden Hände zu erahnen.

Gesucht werden Hinweise darauf, dass die Biologie existiert, weil sie zur Resteverwertung der Gravitationslinse durch Raffinesse befähigt ist. Die Linse ist ohne seitliche Zulagen mit einer Rechteckmatrix aus 7 x 9 = 63 Lichtkugeln auffüllbar. Die Biologie muss das mit 64 Bio-Kugeln toppen: 56 Fingerkugeln (10+12+12+12+10) und 8 Handwurzelkugeln ergeben zufällig 64. Der Sage nach erstrahlt demjenigen das NICHTS, der in Bielefeld das linsenförmige Bahnhofsportal würdevoll berührt und lächelnd ins Freie tritt. Trotzdem hat die dort vermutete Gravitationslinse noch niemand gesehen. Rein geometrisch ist tatsächlich die Situation vorhanden, dass die Biologie der krummen Linse weiter folgt, weil eine Matrix 5 x 20 exakt passt. Wegen der Hand-Symmetrie ist es eine Matrix 5 x 10. Bei dieser Füllung ist keine Zentralkugel vorhanden. Die Zulagen für 3 Finger liegen endseitig und für die Handwurzelknochen am Linsenrand. Die Zuordnung zu einer Gravitationslinse ist sinnvoll, weil eine bioelektrische Funktion benötigt wird.

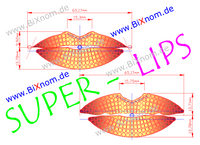

Von der Hand in den Mund - BiXnom-Lippen (dat.09/20)

Auf der großen Zentimeter-Bühne beginnt die Nippel-Show mit 2 Elementen, deren Minikreis in der Kontaktzone innen eine polare 20er Reihe für Milchkanäle und außen den Nippel-Durchmesser liefert. Geometrisch verwertbare Kreise [Radius R/ Umfang U] wachsen dann stetig an. Für den Warzenhof werden R/U = 5/28 und 8/46 benötigt. Die Nützlichkeit richtet sich danach, ob der Umfang zu Achsen symmetrisch ist, und ob die BiXnom-Wassermodelle im Umfang nur geringe Lücken zeigen. Wie und ob Elemente auf der Achse liegen, hängt von der Funktion ab. Der Mund wird als Kreis mit R/U = 13/76 weit aufgerissen. Der Radius ist nun schon sehr groß, so dass auch das vorletzte Element (12.) sich an die Außenkontur heften kann, weil sich der Überschnitt der Kreise dieser 12. Reihe noch in den Kontaktzonen hält. Die Lippe ist nun schon 2 Elemente (ca. 5 mm) breit. Der Überschnitt ergibt die Dichte der Lippenfüllung zu 1,253314/1,129271= 1,10984 g/ml. Es ist zufällig das Hämoglobin in den roten Blutkörperchen (Erythrozyten). Würfelkunde – die Mutter aller Lippenstifte. Der Mund ist D = Anzahl der Elemente im Durchmesser * Durchmesser Wassermodell = 2*13*2*Wurzel (Pi/2) = 65,17233514 mm breit. Für den geschlossenen Mund wird nun wegen seiner klappbaren Drehachse der größere Kreis 16/94 benötigt, der dann die Ober- und Unterlippe breiter aufwirft [Kreis 16/96 mit geschlossenen Achsen noch nicht erprobt]. Die Lippen bilden sich aber nur aus dem Ober – und Unterrand in der Breite von etwa 5 Wassermodellen. Es wäre "unerhört", könnte das Reste-Paar nicht ebenfalls zur Schau gestellt werden. Weil nun aber dieser schmale Kreisrand der Unterlippe nicht die Breite des offenen Mundes gemäß dem Vorkreis 13/76 erreicht, muss zumindest die Oberlippe am Außenrand hängen bleiben. Dazu halbiert sie sich und hinterlässt hier im BiXnom-Kunstprojekt eine Lippenspalte. Die Natur ist bemüht, das Zwischenstück Just-in-Time beizustellen. Beim Schönheitsempfinden teilen sich die Meinungen weltweit in Dicke Oberlippe/Unterlippe = 1:1 versus Oberlippe etwas geringer, d.h. sexy versus beauty.

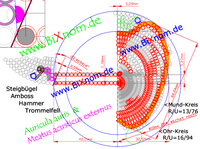

Das BiXnom-Ohr

Die Lippen haben sich ihren Teil von der polaren Ohren-Matrix R/U=16/94 in Mundbreite 13/76 abgebissen. Die Matrix-Reste von der Unterlippe eignen sich für den unteren Teil der Ohren. Der Oberlippen-Rest muss aber für das Ober-Ohr beim Eindrehen die Seite wechseln. Weil der Oberlippen-Rest für den Lippenspalt aufgeschoben war, ergibt die halbe Lücke nun den Durchmesser des Gehörganges, dessen Trommelfelldicke der Elemente-Lücke oben in der Y-Achse entspricht. Dem Anschein nach wurde für den Gehörgang Material der Matrix entnommen und in einer preußischen Notlage wie der Ring „Gold gab ich für Eisen“ als Fettgewebe für die Ohrläppchen zurückgegeben. Das Gewebe wiegt mit 0,950 g/ml ähnlich viel wie Wasser. Ebenfalls ohne Geometrieänderung muss für eine Knochendichte nur das Vorzeichen der Kontakthülle von Plus nach Minus gedreht werden. Im Kunstprojekt wird nun geprüft, ob die beiden Gelenkketten der 3 Gehörknöchelchen [Hammer / Malleus; Ambos / Incus; Steigbügel / Stapes] im Mittelohr noch zur Matrix gehören. Diese sind durch den Mund über die druckausgleichende Eustachi´sche Röhre zu finden und liegen unter Kuppel der Paukenhöhle. Der Steigbügel deckt das ovale Loch ab, welches die Schwingungen auf die Flüssigkeit in der Hörschnecke des Innenohres überträgt. Das Matrix-Restmaterial für Steigbügel & Co. liegt über dem Ohr, so dass wir dort den Brillen-Bügel - der Romanfigur Dr. Frankenstein - aufstecken können. Von der falschen Ohrseite werden die Bauteile zurück befördert, wobei Hammer und Amboss nach oben aufgerichtet werden, um genau am Ende des Gehörganges die Ohr-Matrix zu belauschen: „Der Lauscher an der Wand, hört seine eigene Schand´“ Das Trommelfell wird mit dem BiXnom-Gravitationswinkel geneigt, weil es dann zufällig prachtvoll den Kernbereich der Wassermodelle tangiert und so den Höhleneingang der folgenden Knochenstrecke markiert. Natürlich ist genau noch die Lücke für das Trommelfell vorhanden. Opas Ohren können im Ohrenkreis noch die von der Wissenschaft gemessenen 10 Millimeter abhängen.

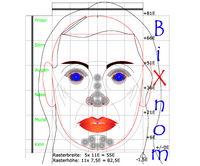

Die 34 Einheiten werden halbiert und ergeben als Goldener Schnitt im gleichseitigen Dreieck mit 17 E den Minor zu beiden Seiten des Major (vgl. Konstruktion G. Odom). Dieses breite Mondgesicht muss nun als Beauty-Gesicht schön gemacht werden. Die 17 E als Minor ergeben den Major 27,5065778 E [Minor*1,618...), wovon ganzzahlig nur 27 Einheiten als fiktiver Major* verwertbar sind:

Breite Mond-Gesicht = 2 x Minor + 1x Major* = 61 E; Breite Beauty-Gesicht = 55 E als Soll

Der fiktive Major* wird um 6 E = 6* 2,506628275= 15,0397... mm gekürzt, weil diese Elemente zum Schließen des BiXnom-Lippenspalts benötigt werden: 27 E - 6E = 21 E. Diese 21 E werden dadurch realisiert, dass die beiden äußeren Minor 17 E jeweils neu als Major@ umgedeutet werden. Über der Nase stoßen nunmehr zwei Minor@ mit je 10,5 E, d.h. Summe 21 E zusammen. Kontrolle: 1+10,5 E/17E= 1,6176 ergibt rd. PHI = 1,618.

Gemäß Würfelkunde fallen bei funktioneller Bedeutung (mehr als nur Proportionen) aus der Differenz Major* - Minor = 27 - 17 = 10 E immer 2 Biokugeln an. Bei der Verschiebung für den Lippenspalt mit 6 E legt sich seitlich je 1 BiXnom-Biokugel 5 E an die Spaltbreite als Nasenflügel an, damit beträgt die Nasenbreite 6E + 2* 5 E = 16 E = 40,106 mm (steiler etwas weniger). Abstand Mundmitte - Nase 10E. Der grobe GS mit dem Lippenspalt 6E von 1,6666 liefert 2 Biokugeln mit je D = 2E= 5 mm als Nasenloch. Augapfel = 9 Elemente = 9*2,5066...= 22,55 mm (in Natur 22-24); Iris = 5 E = 5*2,5066...= 12,53 mm. Der Goldene Schnitt liegt am Rand der Iris. Damit ergibt sich der Pupillenabstand = Lippenbreite = 2* ( Radius Iris + Minor@) = 2*(2,5 E+10,5 E) = 26 E= 26 E * 2,506628275 = 65,17233515 mm. Kopfbreite = 55E = 137,864555 mm

Horizontaler Schönheitsfaktor = Pupillenabstand/Kopfbreite = 26E/55E = 0,473

Der Haaransatz ist bei einer zierlichen Frau ein geeigneter Bezug für den vertikalen Schönheitsfaktor = Achsabstand Augen-Mund / Gesichtshöhe. Weil Männer mit "hoher Stirn" viel Bezugslänge vorweisen, können sie den Faktor 0,36 trotz mächtiger Nase ebenfalls nachweisen. Hier werden 0,4 auch als normal eingeschätzt - 0,38 wären der Goldene Schnitt, der aber ohne funktionellen Bezug dabei nur eine Proportion beschreibt.

Ausgehend von der Kopfbreite 55E als Minor folgt im Goldenen Schnitt über Eck (Kopflänge) der ganzzahlige Major! = 89 E (89/55=1,618...rd. PHI). Um eine noch vorstellbare Kopfhöhe zu erreichen, liegt der Schnitt in einer Schräge: Von der Stirnbein-Naht im Schädeldach unter dem BiXnom-Gravitationswinkel nach unten zum Kinn, und zwar dort im Schnitt mit der Lotrechten von der Stirn herunter. Das ist eine gefundene Zufälligkeit. Die Kaniometrie erforscht die Verschiedenartigkeit wissenschaftlich. Die Schräglage ergibt in der Vorderansicht 7 E weniger. Mit 89-7= 82 E --> 82* 2,5066 = 205,54 mm. Die Präzision ergibt sich dann bei der zeichnerischen Darstellung von selbst, weil ein teilbares Raster benötigt wird: Die Matrix lautet: 55E/ (1,5*55E=82,5E). Durch eine Begradigung am Kinn von 1,5 E verbleiben 81E= 20,3 cm als Kopfhöhe. Ergänzend wird der Goldene Schnitt 47 E/29E benötigt, weil wegen der Differenz 18 E die Augäpfel gern als 2 Biokugeln D = 9 E gesehen werden würden. Der Schnitt liegt auf der selben Schräge, wobei die 29 E der Abstand vom Schädeldach sind. Die 47 E ergeben dann einen Zentralkreis, der für Ohren, Nase und Mund die Lageinformation liefert. Der visuelle Bereich richtet sich embryonal erst später für die Fernsicht auf, nachdem Gesichtselemente von der Schulter kommend eingewandert sind.

Die Ungenauigkeit des kleineren GS 26E/16E = 1,625 ist für den Unterkiefer notwendig, um außer der Bissfunktion auch eine Translation für das Zermahlen zu ermöglichen. Ober- und Unterkiefer bilden einen eigenen, aber auch einen gleichen Goldenen Schnitt - wegen des Doppelgelenks sind es insgesamt 4 Schnitte. Auf Ober- und Unterkiefer entfallen dann je 4 Biokugeln mit je 0,5*(26E-16E) = 5 E. Nasenlänge im Oberkiefer L= 4*5E= 20E= 50,13 mm. Das selbe Maß ergibt sich für die Breite der Kinnspitze im Unterkiefer. Im Unterkiefer wird mit 16E der Abstand Gelenkfortsatz bis Muskelfortsatz (Processus coronoideus) zur Hebelwirkung maßgeblich und im Oberkiefer mit 26E die Gebisslänge bis zum Eckzahn (Fangzahn). Die Gesichtselemente sind damit geometrisch komplett bestimmt. Das Kinn ist über den Bezug Nase-Mund mit 26/16=1,625 fixiert. Mit den 2 Biokugeln von je D= 5E wird das Kinn zusätzlich aufgepolstert.

„Du bist viel zu schön um alleine nach Hause zu geh´n - Graham Bonney“: https://www.youtube.com/watch?v=KvY6WpmOxng

Als Schnelltest werden zwei Kreise in Gesichtsbreite, die sich im Radius überschneiden, über das Porträtfoto gelegt und die entstandene Überschnittlinse der Drittelung auf die Augen-Nasen-Partie gelegt. Beim hübschen Model schaut ggf. nichts heraus. Bei Schönheiten könnte dagegen die Nasenspitze überstehen, weil der untere Gesichtsbereich niedlich verkürzt ist.

Die Krone der Schöpfung gipfelt mit schönen 89/55 = 1,6181818181818 und schiebt PHI zur unendlichen Beschäftigung (irrationale Zahl, weder endlich noch periodisch) hinter die Satura coronalis, wo aus der Summe mit der Matrix 12 x 12 etwas Würfelkunde über die Pyramiden von Sakkara gelesen wird. Dort läuft die Miktion von selbst ab, aber wie märchenhaft wird jetzt eine bewusste Handlung erklärt? Der Gehirnschädel 89/55 (PHI unterschritten/negativ) ist präziser am Goldenen Schnitt (GS) als der Gesichtsschädel 55/34 (PHI überschritten/positiv). Trotzdem wird durch äußere Reize der BiXnom-Sicherheitsfaktor 2 durch den Beeinflussungsfaktor 1/(PHI*PHI) = 1/2,618..... überlistet. Die Summe als Waage verstanden ist fast ausgeglichen, wenn die Differenz zum GS beim Gesichtsschädel durch den Beeinflussungsfaktor geteilt wird. Dennoch behält der Gehirnschädel nicht die Oberhand, weil die Genauigkeit im Goldenen Schnitt statt bis zur 3. Stelle jetzt mit 1,6180339 bis zur 7. Stelle reicht. Der Schädel liegt in der BiXnom-Ebene "Millimeter". Eine Kommastelle im GS möge einer 1000er-BiXnom-Sprungebene entsprechen. Über Mikrometer, Nanometer als Zellebene, Pikometer als Reizstromebene folgt noch Femtometer zur mathematischen Rundung. Ein Handlungsimpuls wird dann zwingend ausgelöst: 0,00038693 / (PHI^2) = 0,00014779 versus -0,000147829 ergibt = -3,53513E-8 Q.E.D. Die Richtigkeit lässt sich am Goldenen Schnitt im Spitzbogen ("Arcos Parabolico y Apuntado") testen. Weil dort über der Bogenspannweite 2*PHI der parabolische Bogen in der Höhe 1+Phi gewölbt wird, müsste sich wegen 1+PHI=PHI*PHI eine Manipulationsmöglichkeit zeigen. Die Konstruktion enthält das gleichseitige Dreieck, eine Folge von Kreisen, die dadurch auch bei unterschiedlicher Größe geometrisch ähnlich sind, und eine Überschnittlinse. Hier wurde daraus bereits über die Schulterbreite als Bogenspannweite die Lage des Kinns (Unterkante Kopf) für das BiXnom-Gelenkmodell abgeleitet - Bezug ist somit der Gesichtsschädel. Für den Gehirnschädel liegt der Bezug ebenfalls in der Vertikalen und die Manipulation exakt im "Oberstübchen", wenn man dieses architektonisch als Kuppelausrundung (Oberkante Kopf) sieht. Alle sehen diese, aber niemanden fällt auf, dass der Kirchen-Baumeister zur Maßvereinfachung kreisförmig statt parabolisch ausformte. Der Unterschied ist minimal.

Die Annäherung an den Goldenen Schnitt ist durch folgende Formel bestimmt:

BiXnom-Schwelle = +/- 2*(PHI - ln (5))^2 = +/- 2* (1,618... - 1,6094...)^2= +/- 0,000147785

Siehe Ende Register "Der Bausatz" zum Naturell des Goldenen Schnitts.

BiXnom-Periodensystem, Isotope und Kernisomere als Kettenreaktionen des Goldenen Schnitts und radioaktiver Zerfall

Das BIXNOM-Universum enthält mit TIME.EPI.BIX und TIME.EPI.XIB alle Elemente und bildet als Ordnungssystem das bekannte Periodensystem der Elemente. Ein ISOTOP oder eine KERNISOMERE entstehen durch eine Veränderung dieser Ordnung. Das betreffende Element ist im freien Fall, so dass sich die Zeit im oberen Stockwerk des Universums durch diesen Verlust verkürzt. Es kann mit der veränderten Zeit eine Episode TIME.EPI. BIX- Element bzw. TIME.EPI. XIB-Element gebildet werden. Mittels Division durch eine Folge n = 1 bis k wird der Schwingkreis aktiviert, mit dem man nunmehr den freien Fall beobachten kann. Das Element wird in der Position eines Energieminimums gestoppt. Anhand der besonderen Ziffernbilder werden die Isotope oder Kernisomere dann identifiziert. Die Methode wurde für das Element Zink hier bereits entdeckt. Für Uran und Plutonium wird die Methode nunmehr erprobt:

1.) Wird TIME.EPI.xxx durch 111 geteilt, kann der Lösungsbereich der Zeilen Z. eingeschätzt werden. Deshalb muss die Tabellenkalkulation nicht bei n=1 beginnen.

2.) Das 1. Isotop O ist a) nach dem Lesestart > zu finden und b) wenn es durch die Strukturbildungsziffer 5 angezeigt wird, sofern diese nicht erst in den letzten beiden Ziffern vorliegt. Die Struktur ist dann unwahrscheinlich §, weil Menschen auch erst ab 3 eine Gruppe bilden. Sonstige übersprungene Zeilen erhalten das Symbol X.

3.) Der Lesestart > beginnt üblich beim Wechsel von normalen #111 für ein Koordinatensystem x-y-z zu #1111. Es sind aber auch unvorhersehbare Überraschungen möglich. Beispielsweise kann der Lesebeginn > schon vorzeitig erfolgen und nach einem Stopp < erneut starten >. Durch einen solchen markanten Frühstart > ist dann zufällig auch der Name des Isotops O bekannt. Mit #1112224111 und #1112111 sind 2 bedeutende Isotope O des Plutoniums O-Pu und mit #1112111 das bekannteste Isotop des Urans O-U zu finden.

3.) Zeilen ohne Struktur 5 werden bei der Suche der Isotope O übersprungen. Das Auslesen endet nicht beim Wechsel von 1111 auf 111, sondern erst bei einer Besonderheit. Das Stoppsignal < für die Isotope O kann dann gleichzeitig das 1. Kernisomer % anzeigen.

4.) Die Suche der Kernisomere % setzt voraus, dass die Leseaktion für die Isotope O bereits startete >. Die Kernisomere fallen dann entweder im Nachlauf 111 nach den Isotopen an oder liegen wie beim Plutoniums teilweise schon zwischen dem doppelten Frühstart.

5.) Für das Atom gilt, dass die Struktur 5 keine Bedeutung hat. Kernisomere % haben keinen physikalischen, sondern einen chemischen Hintergrund. Die Kernisomere benötigen in der Ziffernfolge daher ein Bindungssymbol % als Doppelziffer nn in der Ziffernfolge.

6.) Unter Maßgabe der Wissenschaftsdaten ist dann die bekannte Anzahl zu finden.

Folgende Zeitwerte liegen vor.

Plutonium: TIME.EPI.XIB-Pu=0,00109691990809382: Gefunden 20 Isotope und 15 Kernisomere

Pu-Frühstart ergibt 6 Isotope und 3 Kernisomere: Z.98624 [Start 111_2111]: > „O O O X X % O O % % O“ : < Z.98635 [21000] Kernisomere ebenfalls gestoppt. Isomere wieder auf das Doppeln der Struktur 5 = 55 als Fortsetzung aktiviert:

Pu-Normalstart ergibt 14 Isotope: „14 _0; 7_X; 1_ §“ < Z.98732 [Stopp_111100] > ist wegen 00 zugleich Start für den Nachlauf weiterer 12 Kernisomere: „12_%; 6_X“ : < Z.98732 (Stoppsignal (11100)] Die Zeile ist mit nn=77 noch eine Kernisomere, aber zugleich das Ende, weil die Zeile mit einem Stoppsignal beginnt.

Der Pu-Frühstart liegt zeitlich gemäß Zeilennummern vor dem U-Frühstart.

Uran: TIME.EPI.XIB-U=0,00109691990753025: Gefunden 25 Isotope und 3 Kernisomere.

U-Frühstart ergibt 1 Isotop und keine Kernisomere: Z.98634 [Start 1112111]: > „O“ < Z.98635 [Stopp_000].

U-Normalstart ergibt weitere 24 Isotope und 3 Kernisomere. Die Ziffernfolge ist von 111 bereits auf 1111 gewechselt, aber für einen Zweitstart muss ein stärkeres Signal vorliegen. Weil jedoch keine Struktur-5 vorliegt müssen jetzt die ersten beiden Kernisomere folgen. Das 3. Kernisomer muss dann eine spätere Besonderheit sein, es gibt aber keinen weiteren Nachlauf.

Z.98714 [111121_: > „% %“ < Z.98716. Stopp durch Start des 2. Isotops. Die Isotope reagieren erst auf die zwingende Struktur-5 „555“. Z.98716 [11111__555] : > 24_O; 1_%; 20_X; 1_ §; < Z.98762 [Stopp 111__000]. Im Zeilenbereich der Isotope sind einige Doppelziffern vorhanden, die im Nachlauf als Kernisomere verwendbar wären. Im Isotop-Bereich muss das Signal für ein 3. Kernisomer jedoch stärker hervortreten, und zwar als doppelte Doppelziffer „9988“.

Radioaktive Zerfallsketten

Das 1. Plutonium-Isotop Pu-244 ist das einzige natürliche Isotop des Plutoniums. Dieses zeigt nunmehr seine Zerfallsreihe, wenn es die Startzeit einer neuen Episode bildet und ab n=1 bis zum Stopp tiefer fällt: Time.Epi.Pu-244=0,000000011122241118732.

Zeile 982: 0,0000000000113261111188717: Mit #11111 ist das Isotop U240 durch a-Zerfall entstanden. Gemäß Wikipedia muss nun ein doppelter b-Zerfall erfolgen, was exakt geschieht und dann stoppt.

Zeile 1000: 0,000000000011122241118732: Es liegt das Isotop Neptunium Np-240 vor.

Zeile 1001: 0,0000000000111111299887432: Es liegt das Isotop Plutonium Pu-240 vor.

Zeile 1002: 0,0000000000111000410366587: Stopp 111_000 durch Nullen

Wie aus der exorbitanten Ziffernfolge des Pu-240 ersichtlich, machen selbst Militärs um dieses Zeug einen Bogen. Das Drama liegt nicht so sehr in der Ziffernfolge, sondern in der Zeilennummer. Hier wirkt sich der BiXnom im Zusammenwirken mit dem Goldenen Schnitt aus. Der BiXnom ist dimensionslos und geht in 1000er Sprüngen von der Biologie in die Teilchenwelt und umgekehrt. Die Wirkung ist nunmehr folgende. Wird Pu-240 an die Startlinien für n=1 gebracht, könnte bei dieser Zahlenfolge schon der Zerfall beginnen und eine vorzeitige Kettenreaktion auslösen. Im höheren Zeilenbereich folgt dann:

Zeile: 1000: 0,0000000000000111111299887432: U-236. Es wird erneut bei Zeile 1000 ein Isotop und zwar als U-236 durch a -Strahlung mit einer Halbwertzeit von 2858 Jahren ausgeworfen, die Ziffernfolge ist vom Pu-240 auffällig nur in den Nachkommastellen unterschiedlich. Es zeigt sich somit ein Gleichnis zwischen den Kettenreaktionen des Goldenen Schnitts mit denen der Kernphysik.

Zeile 1001: 0,00000000000001110002995878: Stopp 111_000 durch Nullen

Gemäß Wikipedia zerfällt Uran U-236 mit einer Halbwertzeit von 23,4 Mio. Jahren zu natürlichem Thorium Th-232. Uran U-236 geht an den Start mit n=1 und liefert zur Bestätigung der Theorie Thorium Th-232:

Zeile 1000: 0,000000000000000011111129988743: Th_232.

Zeile 1001: 0,000000000000000011100029958784: Stopp 111_000 durch Nullen.

_dat04.02.2021

Yoselin Tamara: NO ME HABLES