Eine 1. Zugabe für Freunde der Würfelkunde: Die Gravitation

Mit dem Ei vom Fürstenhof und der Dichte bis zum Erdmittelpunkt wurde festgestellt, dass die Dichte rein aus der Geometrie entsteht und das gilt dann auch für die Gravitation. Die Geometrie ist auf die Nanometer-Größenordnung hochgeschossen oder heruntergekühlt, so dass aus der dimensionslosen Welt seitens der Physik konkrete Parameter zur Messung und Beschreibung der Natur entstanden sind. Die BiXnom-Formel liefert für eine Dichte einen Reibungswinkel(Kontaktwinkel). Für die größeren Reindichten (z.B. Granit) musste das gelieferte negative Vorzeichen bisher mittels eines Betragszeichens in der Formel wegen Unverständlichkeit positiv umgedeutet werden. Es soll nun im BiXnom©-Vakuum-Modell zur Erklärung nach der Gravitation gesucht werden. Der Wertebereich der Formel liegt in Abhängigkeit vom Kontaktwinkel von Bio +45° (siehe Hühner-Ei) bis Mineral -45° (siehe Dichte der Erdkugel) bei Stoffreindichten von rd. 0,63 kg/dm³ und bis 4,2791 kg/dm³. Für den Erdmittelpunkt wird noch 7fach gestapelt. Der BiXnom ist dimensionslos, so dass nur der dimensionslose Wertebereich 0,63...4,2791 im Modell erklärt werden muss, um die Gravitation zu verstehen.

Das BiXnom© -Vakuum-Modell enthält auch das einfach umhüllte BiXnom-Wassermodell. Von dieser Hülle wird nun den Anteil Sin 45° als Grenzwert des Kontaktwinkels betrachtet. Bis wohin wird dieser Grenzkreis reichen? Es sind zwei Grenzkreise, die auf der 45° gedrehten Systemachse einen neuen Interferenzbereich bilden. Der Winkel hat kein Vorzeichen, sondern es werden zwei gleich große Kreisabschnitte aufgezogen, die beidseitig neben der unter 45° gedrehten Systemachse liegen. Die BiXnom-Formel arbeitet 90° dazu quer über die Mitte dieses neuen Bereichs, der die benachbarten Interferenzbereiche zusammenführt, um eine der 8 Würfelecken zu bilden. In dieser Zone liegen weder ein Bohrscher Schalenkreis noch einer der neuartigen C&B-rings.

Bei der Zusammenführung müssten die 4 Lichtkugeln jeder der beiden Interferenzbereiche zu 8 Lichtkugeln zusammengeschoben werden. Für diese 8 Kugeln ist aber nicht genug Platz, 7 passen hinein. 1 Lichtkugel ist übrig und physikalisch nicht verwertbar. Diese freie Lichtkugel wäre von der Biologie nutzbar, weil durch Zellteilung mathematischen Zwangsformen gefolgt werden kann. Gut zu merken: 1 Lichtkugel für das Leben und 1 für jeden der göttlichen 7 Gestaltungstage.

Die Grundlage der Gravitation ist das Verhältnis aus den im Interferenzbereich physikalisch verwertbaren Lichtkugelradien zur Summe der benachbarten Lichtkugelradien. Die Verwertbarkeit bezieht sich näherungsweise nur auf die Anzahl der in der Breite des gemeinsamen Interferenzbereiches unterzubringen Lichtkugeln. Auf den Bohrschen Schalenkreisen ist keine Passung zu finden. Die Anzahl steht mit der Ganzzahligkeit der Teilchenwelt in Beziehung. Die BiXnom-Formel enthält die Zahl p , so dass die Krümmung einen weiteren Einfluss hat. In der Astrophysik gibt es dann nur noch die Raumkrümmung. Diese vereinfacht sich dann, wenn gemäß BiXnom©-Modell nur mit der flachest möglichen Krümmung aus dem Kehrwert der Lichtgeschwindigkeit gerechnet wird. In der Teilchenwelt ist alles stärker gekrümmt, so dass schließlich das Teilchenzählen eine Bedeutung erhält.

Von den 8 Lichtkugelradien eines Interferenzbereiches sind 7 physikalisch verwendbar. Somit erstreckt sich der Wertebereich ohne den Krümmungseinfluss näherungsweise von 1/16 bis 7/16 = 0,0625 bis 0,4375. Das 10 fache davon ist der bekannte Wertebereich der BiXnom-Formel = 0,625 kg/dm³ bis 4,375 kg/dm³ in einer erkennbaren Annäherung.

Im bautechnischen Sinne wäre es durchaus sinnvoll, wenn sich zur Bogenstützung ein Zugband aus einer Kette von 7 Lichtkugeln einpassen ließe. Das ist nicht der Fall, sondern gleich eine ganze Matrix aus 9 dieser Zugbänder. Die Matrix enthält 7*9=63 Lichtkugeln. Hätte nicht die 1 Lichtkugel an die Biologie verschenkt werden müssen, wäre eine Matrix 8*8=64 möglich gewesen.

Dieses Spielchen zwischen den 63 und 64 Einheiten kennen wir hier schon aus der Matrix mit 9x9 Quadraten zur Bestimmung der Zahl p nach der vorchristlichen Methode Papyrus Rhind. Damit ist nachgewiesen, dass hier der BiXnom-Aspekt „Kreis versus Quadrat“ thematisiert wird. Wie diese Methode auch, ist es nur eine Näherungslösung. Die Kugel-Matrix wird in der Zeichnung mit dargestellt. Der vorgenannte Wertebereich ist noch etwas zu hoch und deutet an, dass unsinnig mehr als 45° möglich wären. Das ist aber nicht der Fall: Nur die 4 Eck-Lichtkugeln berühren die beiden 45°-Grenzkreise. Dazwischen würden sich alle Lichtkugeln locker bis an die Kreise ausbreiten. Gravitation zieht die Ketten aber zusammen. Wertmäßig kann dies nun so berücksichtigt werden, dass ein Minderungsfaktor aus der Bogenlänge einer Seite des Interferenzbereiches im Verhältnis zur Sehnenachse in der Mittelachse gebildet wird. Es wird nur eine der beiden Bogenlängen benötigt, weil sich in der Kette die Wirkung durch Aktion=Reaktion halbiert.

Abminderungsfaktor = Bogenlänge/Sehnenlänge=1010,663/1044,478=0,967625. Somit ist zu korrigieren 4,375 kg/dm³* 0,967625 = 4,2333 kg/dm³. Der Formelgrenzwert von 4,2791 kg/dm³ wird somit nicht überschritten, wenn der Krümmungseinfluss mit einbezogen wird. Die Aufweitung als Differenz zwischen Bogen- und Sehnenlänge beträgt 1044,478-1010,663=33,815. Davon können 2/9 abgezogen werden, weil 2 Lichtkugeln passend am Bogen anliegen. Zuzüglich 1 ausgewiesenen Lichtkugel sind es 3/9 (Genauer ist es eine halbe Lebenskugel weniger, weil das Leben auf 2 Seiten - wie männlich und weiblich - verteilt ist). Dies ergibt den Korrekturfaktor zu: 1010,663/ [(1044,478- (33,815*(3/9))]=1010,663/1033,206=0,97818. Aus 0,97818* 4,375 kg/dm³ = 4,2795 kg/dm³ kommt man dann etwa passend auf die Grenzdichte von 4,2791 kg/dm³.

Die Wissenschaft sieht das anders (Zitat Wikipedia): "Hierbei wirkt die Gravitation nicht in Form einer Kraft auf die Körper, sondern durch eine Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit, wobei die Bahnen der Körper, auf die keine weiteren Kräfte wirken, einer kürzesten Linie (im gekrümmten Raum), d. h. einer Geodäte, entsprechen." Und weiter:" Experimentell nicht zugänglich sind extrem hohe Konzentrationen von Masse bzw. Energie auf engstem Raum, für deren Beschreibung neben der Gravitation auch Quanteneffekte berücksichtigt werden müssten. Versuche einer Quantenfeldtheorie der Gravitation gibt es in Ansätzen. Es mangelt allerdings an Vorhersagen, die sowohl berechenbar als auch beobachtbar wären."

Würfelkunde sieht etwas! Zeit ist die Trägheit der Materie, dem BiXnom zu folgen: 1 Erdzeit = 1 Jahr und 1 Huhnzeit = 21Tage. Wer hoch steigt, fällt länger.

Die über die Formel gefundenen 18 Gravitationshalbketten (9 Aktion = 9 Reaktion) werden den 3 Einzelringen (Quarks) der C-rings (Proton) und den 3 Einzelringen (Quarks) der B-rings (Neutron) als Ort zugewiesen. Das sind 3 Halbketten pro Ring (6*3=18). Für eine Kette würden als Dipol aber nur 2 benötigt, so dass ein Umverteilungssystem auf Basis einer 1/3 Teilung benötigt wird. Es gibt das Ziel des Atomkerns, die Teilchen anzuziehen, während der BiXnom entgegengesetzt seine Würfelecke schließen muss. Zur Umverteilung will jeder Einzelring entweder 6 Halbketten besitzen oder seine 3 Halbketten auf Null wegschenken. Für jeden Ring lassen sich damit seine Ladungsoptionen als Nachfrage/Angebot –Tableau darstellen. Hierbei haben teilweise 2 dieselbe Aussage, weil sich wie im Modell ersichtlich 4 der 6 Einzelringe überschneiden.

C-rings (Proton): 6/-3; 6/-3; -3/6 ; bezogen auf die 9 Ketten sind das (2/3; -1/3); (2/3; -1/3); (-1/3; 2/3). Ladungssumme (Proton-Ladung = 1; BiXnom -Zentrum-Ladung = 0)

B-rings (Neutron) 6/-3; -3/6; -3/6 bezogen auf die 9 Ketten sind das (2/3; -1/3); (-1/3; 2/3); (-1/3; 2/3). Ladungssumme (Neutron-Ladung = 0 ; BiXnom -Ecken-Ladung = 1)

Die vorgenannte Ladungsverteilung (rot) von Protonen und Neutronen wird von der Wissenschaft genauso verwendet. Die hier mit ausgewiesene unbekannte und entgegengesetzte BiXnom-Ladung (grün) hat keine wissenschaftliche Bedeutung.

Der Mittelpunkt der Gravitationsmatrix aus Lichtkugeln wird hier als Gravitationszentrum betrachtet, denn die Protonen-Quarks sind gleich groß. Bei den Neutronen-Quarks zeigt deren Kreistangente auf das obere Ende des Interferenzbereiches (Schnittpunkt beider 45°-Grenzkreise). Nun muss man sich der Logik bedienen und auf den unteren Schnittpunkt schauen. Es ist das Gegenteil vom Neutron und somit die BiXnom©-Ecke ... und das sieht man. Dort hätte man sie natürlich nicht erwartet, sondern eher ganz außen. Aus der Formel ergibt sich bei der Dichte von 1,2533 kg/dm³ ein Kontaktwinkel = 0°. Dort liegt kein verwendbarer Anwendungsfall, aber wenn eine Suspension aus Flüssigkeit und kleinen Erdstoffteilchen gemixt wurde, sollte man eine solch scheinbar trittfeste Fläche nicht betreten. Dennoch ist der Winkel von Null Grad und die Kontakthüllendicke sin 0° = Null unverständlich. Aus umgekehrter Sicht des BiXnom ist es mit cos 0°= 1 zugleich 1 Sprunghöheneinheit von 1,2533 kg/dm³, mit der die Gravitationsformel an dieser Stelle mehrfach gestapelt werden kann. 1 beträgt auch die Ladung der BiXnom-Ecke.

Will man das Periodensystem sinnfrei umsortieren – nur wer sucht, wird etwas finden –, dann muss man mindestens das bekannte Osmium mit 22,6 kg/dm³ einschließen. Das sind dann 16 Stapelungen, d.h. an die Gravitationsmatrix sind beidseitig 8 Lichtkugelketten anzulegen. In der BiXnom-Formel. ergibt dies eine maximale Dichte von: Maximale Dichte im 16. Stock des „Haus der Elemente“ (17. Etage)= 16* Wurzel (Pi/2) + [Grenzdichte–Wurzel(Pi/2)]=Wurzel(Pi/2)*[16+((Grenzdichte/Wurzel(Pi/2))-1)=1,253314*[16+(4,2791/1,253314)-1)= 1,253314*[16+2,41423]= 23,0788 kg/dm³ .

Die 45°-Grenzringe werden im Modell auf die äußeren Lichtkugeln weiter aufgezogen. Es lässt sich die Tendenz beobachten, dass sich die weitere maximale Aufweitung dann ergibt, wenn die Grenzkreise durch die in der Zeichnung mit „Elektronensperre“ gekennzeichneten Punkte auf der Bohrschen Schale führen. Dieser Zwischenraum wird auf der tieferen Protonen-Ebene durch eine Protonenkette als BiXnom-Ecke zugestellt, mehr geht nicht. Nur wenn die Sprünge mit geraden Zahlen erfolgen, liegt im Zentrum der Gravitationsmatrix wieder eine Lichtkugel, sonst ein Loch. In einem gestapelten Diagramm muss man deshalb die geraden und ungeraden Kurvenscharen unterschiedlich markieren, weil sich die Kurven sonst unübersichtlich in der Darstellung überschneiden. Es wirkt somit wie ein Treppenhaus, das auf halber Stockwerkshöhe ein Podest teilt, somit also das „Haus der Elemente“. Mineralien passen auch hinein, und so wird man den Würfel aus Katzengold in der Annahme finden, dass die platonischen Körper in ihrer Schönheit ohne Widersprüche sind und daher den Reibungswinkel Null haben sollten.

Nun bleibt immer noch unverständlich, weshalb in der Pikometer-Ebene der Elektronen eine Art von Lichtkegel der Quarks zu sehen ist. Die Elektronen sind abweichend vom verwendeten klassischen Elektronenradius sehr, sehr klein. Sie sitzen also tiefer als die Quarks und sollen hier im Kunstprojekt einen Lichtkegel werfen. Das Größenverhältnis vom größten Quarkwolkenkreisradius zum Lichtkugelradius beträgt = 419,1656/15,332=27,33. Das Licht breitet sich quadratisch aus, also für eine Tiefeneinheit nun die Wurzel gezogen zu = 5,22 Einheiten rd. 5. Weil der Punktstrahler (das Elektron) vermutlich eine Einheit hinter dem schattenwerfenden Teilchen sitzt, sind es 6 Einheiten. Die Sprungweite von Elektronenwolke (Lichtkugel) zu den Protonen (Quarkwolken) beträgt 1000. Bei 6 Einheiten sind das 10^-18, die der Pikometerebene von 10^-12 zugeschlagen werden müssen. Somit beträgt die Größenordnung des Elektrons 1*10^-30 m ( wie auch in der Wissenschaftslektüre zu finden ).

Ohne ein mehrjähriges Physikstudium, zu dessen Einstimmung der Unkundige auf das Buch "Meyer-Kuckuk: Kernphysik - Eine Einführung " verwiesen wird, lassen sich 2 Quellen finden: 8 Vorlesungsseiten der Uni-Heidelberg (http://www.physi.uni-heidelberg.de/~uwer/lectures/PhysikV/Vorlesung/Kapitel-Xd.pdf) und eine Webseite des Max-Planck-Instituts (https://www.mpp.mpg.de/~rwagner/skript/Schalenmodell_Atomkerns.html). Ein geometrisches Schalenmodell existiert nicht, es handelt sich um unterschiedlich hohe Energieniveaus, die einer Formelwelt entsprungen sind. Stabile runde Kerne ergeben sich bei einer Besetzung mit den magischen Zahlen 2, 8, 20, 28, ... Die Physik beschränkt sich auf einen Stapel überkreuzender und zweigeteilte Orbitalnummern, die eine Abgrenzung in 6 Potentialstufen erlauben. Das muss nun geometrisch entschlüsselt und hier als Kernmodell 1000000 x kleiner als das Vakuummodell dargestellt werden. Grundlage ist das 1000fach verkleinerte BiXnom©-Atomschalenmodell, denn die Elektronen bleiben unverändert als ihre Wurmlöcher am Platz, denn dort wird kein Proton liegen wollen. Außer der Theorie gibt es in der Literatur Messkurven, die erkennbare Bereiche durch Einschnürung anzeigen.

Die Elektronen waren mit dem BiXnom-Atommodell übersichtlich darzustellen, weil der Gegner des BiXnom©, die Gravitation, wegen der geringen Elektronenmasse noch keine Chance hatte. Das ändert sich auf der Protonen-Ebene. Die Gravitationszentren (Matrix-Mitte) werden als bisher unwirksame Nebenzentren nunmehr eingreifen. Insgesamt ergibt dies dann die Kugelform. Die Bohrschen Schalenringe liegen um das Zentrum und um alle Nebenzentren. Hier ist nun zu beobachten, dass die geradzahligen Center-Schalen n = 2, 4, 6 Kontakt zu den Gravitationsschalen haben. Im wissenschaftlichen Kernmodell ist dort dann auch kein s-Orbital zu finden. Vielmehr werden die jetzt fehlenden Protonen dadurch geliefert, dass sich alle Energieniveaus in zwei Äste aufspalten, um mit dem einen Gabelarm den Ersatz zu liefern. Wenn 2 gleichwertige Möglichkeiten vorliegen, wird doch aber der BiXnom© nicht auf Einfluss verzichten. Im Gegenteil der BiXnom beherrscht auch seine 3. Schale. Die Gravitation würde in der 3. Schale statt der 18 Protonen (18 wie bei Elektronen) insgesamt 20 Protonen bereitstellen. Das leistet aber nachweislich auch der BiXnom. Weil die Protonen kleiner als die Elektronen sind, kann der für Elektronen gesperrte Platz genutzt werden, und so startet das d-Oribital nicht in der 4., sondern schon in der 3. Schale. Das ist die BiXnom -Ecke.

Hier im Kunstprojekt wird Folgendes erwartet: Egal ob BiXnom-Zentrum oder Gravitationsnebenzentrum werden die inneren 3 Schalen vom jeweiligen Zentrum beherrscht. Die somit unwirksamen 3 äußeren der 6 Gravitationsringe können entfernt werden, denn mit dem unteren und dem oberen Ringscheitel sind 6 Energieniveaus vorhanden und die Bezugsbasis 0 ist ordnungsgemäß der Modellmittelpunkt. Anderenfalls würden 2 Gravitationsringe noch über das Zentrum hinaus wirken.

Form geht vor Inhalt, d.h. die Erklärung der magischen Zahlen beginnt im Zentrum und endet auch dort. Modellvorstellungen können nur zutreffend sein, wenn die magischen Zahlen der Kernphysik erklärbar sind. Durch die Besetzung der Schalen n =1, 2 und 3 sind die magischen Zahlen 2, 8, 20 erklärt. Der BiXnom© wird nunmehr statt einer weiteren Schalenfüllung zunächst für ein geometrisches Gerüst sorgen und die x/y-Achse auf den letzten 4 Schalen besetzen. 4 Orbitale ergeben 8 Protonen und somit die magische Zahl 28. In der Gravitationsmatrix haben nur 2 Ketten eine stabilisierende Wirkung und berühren so die 45°-Grenzkreise. 2 Ketten zu je 7 Lichtkugeln ergeben 14 Stützorbitale und somit 28 Protonen des BiXnom.

Die gewöhnliche Obergrenze ist die magische Zahl 126. Von den 9 Matrixketten verbleiben der Gravitation nur noch 7. Diese kleine Matrix 7x7 enthält 49 Orbitale und somit 98 Protonen. Damit ist die magische Zahl mit 28+98 =126 gefunden.

Der BiXnom will die letzte Antwort geben und auf seiner äußeren 7. Schale in der 45°-Achse ein großes f-Orbital mit 12 Protonen platzieren. Der Kampf mit der Gravitation ist ein Drama um die magischen Zahl 168 als Höchstgrenze: Es müssen nun noch 168-126=42 Protonen untergebracht werden, wozu an die 7x9-Gravitationsmatrix beidseitig weitere Ketten angelegt werden. Die 45°-Grenzringe verengen die Interferenzzone, so dass sich die Kettenlänge verkürzt. Weil die Achse bleiben muss, ist eine Kette ungerade 5 Orbitale lang. Auf der äußeren Zonenseite sind dies zwei 5er Ketten mit 2*5*2=20 Protonen. Auf der inneren Zonenseite schiebt nun der BiXnom eine Kette mit 6 Orbitalen = 12 Protonen hinein, bevor die Gravitation daran eine 5er Kette mit 5*2=10 Protonen legen kann. Im unteren Bereich liegen damit 22 Protonen. Zusammen sind dies 42 Protonen, womit die magische Zahl 168 erklärt ist. Der Einfluss des BiXnom ist an der Stützfunktion der 6er Kette zu erkennen, die keiner Gravitationswirkung bedarf. Die 6er Stützkette geht auf Versatz zur 7er Stützkette, wobei die untere und obere Kugel mit ihrem Mittelpunkt auf einem vorhandenen Modellschnittpunkt sitzen. Die Gravitation kann daneben nur eine 5erKette legen, weil eine weitere Kette in ein Elektronen-Wurmloch stürzen würde.

Mit der Folge der magischen Zahlen wächst die Anzahl der Schalen. Die magischen Zahlen 50 und 82 liegen bei einer mittleren Ringzahl und haben die 7er-Gravitationsketten noch nicht voll aufgefüllt. Werden die ersten 28 BiXnom-Protonen abgezogen, sind in der Gravitationsmatrix noch 22 bzw. 54 Gravitationsprotonen zu verteilen. Das sind zwei 5er-Ketten mit einem Überschuss von 2 Protonen bzw. wie vor zwei 5er-Ketten plus zwei 7er-Ketten mit einem Überschuss von 6 Elektronen. Aufgrund des Schalenkontaktes kann der Überschuss von der 4. Centerschale übernommen werden, was eine Stützfunktion zur Folge hat. Die magischen Zahlen 50 und 82 bilden in der Kernphysik die Unter- und Obergrenze des 4. Energieniveaus.

Wenn sich ein Energieniveau in zwei Zustände als Gabel aufspaltet, dann gehört dazu der hier unbekannte Begriff „Entartung l “. Somit wird jetzt einfach die Entartungsformel (Quelle: s.o. Uni Heidelberg) für die 6 Energieniveaus l = 2(2l +1) mit l =1 bis 6 verwendet, um die Gesamtzahl der Gabelprotonen zu finden. Protonen gehören zu den Teilchen, die den Spin ½ besitzen. Auch das ist unbekannt. Der Gesamtdrehimpuls j = l -1/2 bzw. j = l +1/2 ist die Spin-Bahn-Aufspaltung. Die Protonen für den Zustandsast sind nunmehr verteilt und mit 2j+1 berechenbar. Im Schalenmodell der Kernphysik sind dann die Gabelungen mit der Protonenzahl und dem Gesamtdrehimpuls verzeichnet. Zu finden sind: 1/2; 3/2; 5/2; 7/2; 9/2; 11/2; 13/2. Was ist das nun? Durch Ausmessung von Radien im Verhältnis zum Mittelpunkt, ist Derartiges - aber nicht exakt ganzzahlig - zu finden. Ein Zusammenhang ist aber unkompliziert mit der Gravitationsmatrix herzustellen. Es ist das Verhältnis, der auf die Schalen zu verteilenden Ketten, zu den 2 Stützketten in der Matrix. Bei ½ liefert der BiXnom die Protonen allein, ab 9/2 unterstützt er die Gravitation. 13 Ketten im Maximum für die 168 Protonen sind die 9 Matrixketten zuzüglich der 4 seitlichen Zulage-Ketten. Den Begriff Spin kann man also als Kehrwert der Stützkettenzahl deuten. Den Spin ½ haben Protonen, Neutrinos und Quarks. Andere Halbzahlige sind nur hypothetisch. Ganzzahlige mit dem Spin 0 sind das Higgs-Boson und mit dem Spin 1 andere Bosonen wie Photon, Gluon, W-Boson, Z-Boson. Im BiXnom-Protonenmodell sind grundsätzlich alle Teilchen vorhanden, nur finden muss man diese noch. Logisch ist, dass man im Higgs-Boson keine Stützkette einpassen kann und in einem Photon genau eine. Wenn diese Teilchen kleiner als die Quarks sind, dann darf man dieses Teilchen auch auf eine in der Zeichnung bereits vorhandenen Wolken setzen, weil es darunter liegt. Für diese Teilchen wird also jeweils wieder ein durch Grenzkreise eingeschlossener Interferenzbereich gesucht. Diese sind auch vorhanden, es sind die überschnittenen Ringe in den B- und C-rings. So wird man 1 Stützkette mit 6 Lichtkugeln genau mittig platzieren können und im äußeren Bereich vergeblich nach einer Passung suchen.

Gemäß Würfelkunde liegt das Higgs-Boson als sogenanntes Gottesteilchen ganz außen, weil es keine Stützkette enthält. Wo ist der göttliche Knalleffekt? Diese beiden überschnittenen Ringe in den B-rings wurden hier noch nicht positiv gewürdigt, sondern nur die Anmaßung hervorgehoben, dass diese den Außenrand des BiXnom-Vakuum-Modells tangieren, statt sich mit der kleinen Lichtgeschwindigkeit zu begnügen. Beim Erdmodell wurde hier schon erwähnt, dass die Ozeane außen ganz einfach so herumliegen. Hier ist es auch so: Der Urknall verursachte auch der Oberfläche Wellen und aus den Schaumkronen – so die Phantasie der Wissenschaft – gingen die Gottesteilchen hervor. Aus Sicht der Wissenschaft haben die Gottesteilchen den Spin 0 und so nach Würfelkunde keine Stützkette. Sie benötigen keine Stützkette, weil sie direkt aus dem BiXnom©-Vakuum-Modell hervorgehen. Als Stützung fungiert dann oben keine Stützkette, sondern eine einzige Lichtkugel, dessen Radius auf die Lichtgeschwindigkeit zeigt. Damit haben die Betrachtungen auch begonnen. Der Kreis hat sich geschlossen. dat 04/2020

BiXnom-Body, schön ausgewogen (dat 30.08.2020)

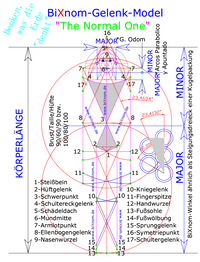

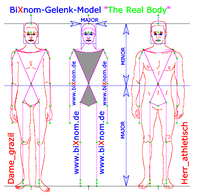

Der Goldene Schnitt ist bei der Zellteilung derart punktgenau, dass sich die mathematische Strecke erst noch als Skelett bilden muss. Detailreich aufgefächert eignet sich der gedrungene mittelalterliche Menschentyp, wie er dem bekannten Poster „Das menschliche Skelett“ zugrunde liegt (Daumen nach außen gedreht!). Weil sich alle Gelenkpunkte allein unter Verwendung des BiXnom-Gravitationswinkels „Ausgewogenheit“ ALPHA = 23,4694142409° (ähnlich zur Erdachse-Neigung) auffinden lassen, ist der Goldene Schnitt generell enthalten. Es ist unwahrscheinlich, dass der Poster-Designer genau diese Intension hatte. In der individuellen Ausprägung des Menschen bleibt der Goldene Schnitt vereinzelt noch erhalten. Ein Mannequ*in (Vorführer*in) hat einen relativ kurzen Oberköper (langbeinig), was der Bodybuilder noch mit Breite kompensiert. Das Kniegelenk und die Fingerspitzen sitzen beim Model relativ höher. Diese beiden Mittelalterpunkte werden kreuzend geschwenkt, um am Freizeitmensch höher zu liegen. Das BiXnom-Gelenkpunkt-Modell ist der Vielfalt wegen selten genau passend, aber für manches Fräulein Schön schon. Der Winkel geht durch die Mitte der Handwurzel. Der Längenzuschlag bis zur beugefalte unterhalb der Handfläche kann hier nur mit 12 mm geschätzt werden und oben kommen noch 3 mm bis zum Fingernagel hinzu, d.h. 15 mm Messzuschlag.

Gelenkmodell und ein Ganzkörperfoto bringt man auf Einheitshöhe, z.B. 1,75 m. Fotos sind wegen der Perspektive ungenau. Daher kann man die Einheitshöhe im Goldenen Schnitt teilen, den Bauchnabel als Teiler zwischen Minor/Major wählen und findet dann Schädeldach und Fußsohle ggf. genauer als am Foto vermutet. Mit der bekannten Körperhöhe wird dann das Foto gezoomt ausgerichtet. Nunmehr das Gelenkmodell passend als Folie auf die Mundmitte legen (= Oberkante Wirbelsäule). Alternativ nimmt man fix sein Foto, verbindet darauf alle Gelenkpunkte mittels Filzstift und kann einschätzen, wie stark das Linienbild vom Einheitswinkel ALPHA 23,4...° abweicht und hängt es sich stolz über die Couch. Das Gelenkmodell hat das Gesicht von "Fräulein Schön". Es wird mit dem Basispunkt in Mundmitte einkopiert. Weil das Schädeldach unter 60° auf der Schulter steht, bildet sich der Goldene Schnitt im gleichseitigen Dreieck mit Umkreis, und zwar spiegelbildlich, wobei der Major etwa die Kopfbreite bildet. Die Schräge von der Schulter zum Schädeldach geschnitten mit der 23,4-Winkellinie ergibt die lotrechte Pupillenachse. Der Pupillenabstand ergibt den Zoomfaktor. Mit Glück rutsche Fräulein Schön mit dünner Haardecke und um Pupillenhöhe gesenktem Blick genau in Position. Aus einen kruden Logik heraus, muss es noch einen 2. Goldenen Schnitt geben, der 90° dazu a) den Kopf-Bilderrahmen ca. 4:3 schließt und b) den Wirbelsäulenanfang (Mundmitte) markiert. Hierzu wird eine Spitzbogenkonstruktion auf der Schulter konstruiert und so weitergeführt, dass sich eine konkrete Teilungslänge für einen Goldenen Schnitt ergibt. Das Ergebnis ist verwendbar, weil die Abweichung von der Mundmitte nur um ca. 1 mm beträgt. Wird ein biologisches Element, z.B. Hand/Finger, mit BiXnom-Wassermodellen konstruiert, lässt sich der BiXnom-Gravitationswinkel ähnlich dadurch herstellen, dass in einer Kugelpackung ein Schub 2:1 erfolgt. Als Zeichenhilfe für eine Handskizze dienen so auch 2 Quadrate als Rahmen.

Lastfigur: 1-Steißbein (coccyx)/ Unterkante beidseitig verzweigend auf Kopf des Oberschenkelknochens: 2-Hüftgelenke / beidseitig die Wirbelsäule kreuzend: 3- Schwerpunkt/ linear weiterführend in Schulterhöhe: 4- Schultereckgelenke/ als Schnittpunkt der Radien mit dem Schultereckgelenkabstand: 5- Schädeldach. Pendelfigur: Die Oberarme sind aufgehängt und haben keine Körperstützfunktion. Entsprechend sind die Schultergelenke (Kugelgelenk) sekundär und vom Schultereckgelenk seitlich abgesetzt. Der Drehpunkt des Kopfes ist in der Vorderfront mit dem Mund als Bezugsebene zu finden: 6- Mundmitte/ Schwerpunkt 3 über Schultereckgelenk 4 hinaus im Schnitt mit Mundebene den Hilfspunkt: 7-Armlotpunkte/ a) lotrecht bis zur Schwerachse: 8- Ellbogengelenke/ und b) auf: 9- Nasenwurzel/ Verbindung von Ellbogengelenken zu: 10*- Kniegelenke (10- kreuzend ausgependelt) / Schwerpunktkreis zur Nasenwurzel im Schnitt mit Armlot: 11*- Mittelfingerspitze (11- kreuzend ausgependelt) / Radius Ellenbogengelenk 8 und Steißbein 1 auf Armlot: 12*- Handwurzelknochen (12- gehoben auf Schwerachse) / Schwerpunktkreis um Radius lotrecht versetzt: 13-Fußsohle/ 14-Fußwölbung/ 15-Sprunggelenk/ Schulterfigur: Schultereckgelenke ergeben über Schädeldach einen Hilfspunkt: 16-Schultergelenkhilfspunkt / die Verlängerung schneidet das Armlot / das 17- Schultergelenk liegt auf dieser Linie / Schnittpunkt ist der verlängerte Schlüsselbein-Bogen die Schultereckgelenke 4.

Mittelwert ist natürlich Frl. Schön_sportlich

Miss BiXnom*in - Modellkörper auf konkretes Mittelmaß 1,75 m (1,65 bis 1,85 m) gezoomt

Die Handlänge von 18,462 cm (Strecke Punkt 11 bis 12) soll anhand einer BiXnom-Hand alternativ gefunden werden, um diese Körperlänge als mittlere Geometrie zu bestätigen. Für die Handschuhgröße muss noch der o.a. Messzuschlag von 15 mm als Handlänge L ergänzt werden: L= 18,462 + 1,5 = rd. 20 cm. Das ist eine Größe M im Übergang zu L, sofern nicht der Handumfang maßgeblich wird.

Baron Münchhausen feuert für ein Würfelkunde-Märchen Granaten ab, damit der Miss beim Knall 2 Pampelmusen aus den beiden Körbchen fallen. Wesen der Biologie ist es, die atomare Lücke in der krummlinigen Gravitationslinse mit Raffinesse als Mitspieler in der Natur auszufüllen, in dem die fehlende Ganzzahligkeit einfach simuliert wird. Der Pampelmusen-Griffkreis der Hand umfasst 7 Punkte (5 Fingerspitzen, Elle und Speiche). Der 8. Punkt, um als Oktogon einen Kreis zu umschreiben, wird als „Arbeitspunkt“ imaginär eingefügt: Daumen und Zeigefinger bei der Arbeit stets berühren und das Gehirn fordern. Das Oktogon des BiXnom-Blutes funktioniert vergleichsweise durch das Zusammenwirken sämtlicher Blutbestandteile nach einem gemeinsamen Bauplan. Verblüffend wird die Oktogon-These dadurch unterstützt, dass das Handwurzelgelenk 8 Knochen enthält, wobei das Erbsenbein in der Literatur als ein „zusätzlicher Gelenkknochen“ bezeichnet wird. Der engste Griffkreis ist ein Sechseck, wenn der "dicke" Daumen zugleich den Arbeitspunkt mitliefert.

Vorgehensweise: Die Handgelenkbreite (Elle und Speiche) ergibt sich aus 2 sich berührenden BiXnom-Wassermodellen = HGB = 4 * Wurzel (Pi/2) = 5,013256549 cm. Die Maßeinheit „cm“ wird frei erfunden, weil der BiXnom dimensionslos ist. Somit ist davon die Hälfte die Stablänge eines Oktogons, wobei Elle und Speiche in den Griffkreis nach vorn projiziert werden. Es muss nun ermittelt werden, wo a) die Fingerendpunkte beim Öffnen der Hand zu liegen kommen und wo sich b) rückwärtig das Handgelenk befindet.

Weil sich der Griffkreis lotrecht auf der y-Achse befinden soll, muss sich das Handgelenk von der Minus-X-Achse nach unten im BiXnom-Gravitationswinkel „ALPHA“ wegdrehen. Die schräge Strecke ergibt sich als MAJOR, wenn das lotrechte OKTOGON der MINOR ist. Die Fingerendpunkte sind dann auffindbar. Abschließend erfolgt noch eine Drehung im Handgelenk, um den Mittelfinger lotrecht zu stellen. Im Ergebnis ist die BiXnom-Skeletthand über den Mittelfinger gemessen 18,40076 cm lang. Das ist auf den Millimeter ausreichend genau, so dass die vorab als Mittelmaß eingeschätzte Körpergröße 1,75 m zutreffend ist.

Zur messbaren Handfläche gehören die 8 Handwurzelknochen. Daher kann man die Mittelhandknochen nicht ohne Röntgenbild und Wissen um die Funktion der Handwurzelknochen konstruieren. Dieses Feihand-Puzzle ist hier im Register "BiXnom-Licht" ergänzend zu finden.

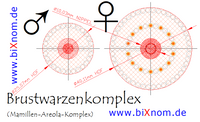

Die Weiblichkeit ist im Mittel kleiner als 1,75 m, so dass die Körbchengröße i.M. auf B - C schrumpft. Die Früchte-Nippel beeindruckend unter 23,4° steigend aufkleben, denn im Fotoshooting werden nur 20° erhofft. Diagonal von Oberkante Brustbein gemessen sind es 18-jährig 18 cm. Später klemmt der Bleistift in der Unterbrustfalte und ab halber Oberarmlänge wird dem Newton-Meridian gefolgt. Der Nippel hat einen Durchmesser von 4 Wassermodellen (8*Wurzel (Pi/2)= 10,03 mm). Im Kontakthüllen-Kreis liegen bis 20 Milchkanäle. Milchmodelle wären für Milch enger, daher Wasser für das Maximum. Die Wassermodelle sind auch für die Größe des Warzenhofes maßgebend. Entscheidend ist nun, dass diese gleichzeitig zumindest nur mit einer haarfeinen Lücke in den Umkreis passen. Das ist mit 28 Modellen (D = 25,07 mm) im Umkreis optimal möglich. Die Weiblichkeit muss dort aber die ca. 14 Montgomery-Drüsen unterbringen und dann auf die nächste Lösung mit 46 Modellen (D = 40,11 mm) ausweichen.

Der Goldene Schnitt liefert einen Programm-Code, dem die Natur unbewusst als Energieminimum zu folgen versucht. Das versuchen alle Pflanzen und Tieren, aber beim Menschen ist die Übereinstimmung dann schon wie eine göttliche Schöpfung zu begreifen bzw. ist man fassungslos. Die Evolution ist uns auf diese Weise weit überlegen, denn wir können nicht jede versteckte Raffinesse erkennen. Weil die Wissenschaft den Menschen im Detail erforscht hat, kann man die Sprache der Evolution ausreichend genau verstehen: Fortsetzung: Der BiXnom-Code zum Nippel läuft in der Episode EPI.KRI als Parallelprozess zur EPI.ANN, über den nach der Nase die Wirbelsäule beginnt. EPI.KRI startet mit den Augen und Ohren. Im Ziffernbild läuft nun die 33... auf, so dass mit der Gestaltung der Hautoberfläche zu rechnen ist.. Hilfreich teilt die Evolution schon 1 Zeile davor mit, dass Just-in-Time die schönen Brüste vorab schon fertiggestellt wurden: #340223394652033. OK, suchen wir weiter höher ab Zeile 946: Die Brüste mit 33 als Hautkonstruktion sind hier beidseitig zum Einbau vorgemerkt. Weiter wird mit der 20 auf die 20 Milchkanäle verwiesen, die wir dort suchen sollen. Wie von Zauberhand startet die Brust in Zeile 946 tatsächlich: #3858982055619780: Haut 3 als besondere Ausstattung 8 als Struktur 5 hervorgehoben. Die Brüste müssen aber nicht gleich groß sein, denn die 2 steht auch für die 20 Milchkanäle. Die Evolution ist daher auch ratlos und nicht immer eindeutig. Es entsteht eine Körperstruktur 55. Es folgen Nullen, die mit Einschluss der 7 ein großes Volumen meinen, wobei wegen #385490710096760: 6_7_6. mit der 66 zugleich das Östrogen verschlüsselt wird. Das nun in den folgenden Programmzeilen mehrfach gilt. Die Größe der Brust kommt dann mit der 44 als räumliche Form vor. Die 5 fehlt als Struktur – sie darf hängen: #384273371012244. Mit der 22 paarig und beidseitig als 101 mit Nippeln ausgestattet. #383869298066910: 38_38 zwei Brüste hormongesteuert 6 , herausgehoben 9, paarig 2....die Größe 9 der Ausstattung 8 ist durch Östrogen bedingt 66. Ähnlich weiter #382662161909467. Schließlich sind dann die Milchdrüsen entstanden: #379085880022462. Nun folgen die 20 Milchkanäle: #378300209804799. Die Mündung ist im Nippel 99 vorgesehen. Nach einigen Zeilen steht er zur Verfügung: #3767385990316110, Form 7 hormongesteuert 6, als besondere Ausstattung 8, als Struktur 5 als Nippel 99. Nun muss die Evolution den Warzenhof dem Code entsprechend farblich markieren #377908594680778. Hierbei ist 0 der Nippel-Kreis und mit 77 wird der Hautfarbstoff Melanin angekündigt: #377127791799206: mit 1_2 bei Mann und Frau vorhanden. Beim Mann klein markiert 91 und die Form 7 bei der Frau 2 mit 20 Milchkanälen größer markiert und bei der Schwangerschaft veränderlich 6. Nun wird die Sonderbehandlung des Mannes angekündigt mit dem Verweis auf das Testosteron: Weil die 33 hier für die Haut gilt wird mit 333 unterschieden: #3763502087233310. Die Ausbildung soll für die Frau 2 gelten nicht bei Testosteron 333 für den Mann 1, bei dem der Programmcode entfallen soll 0. Nun kann allein die Frau, die beim Stillen nützlichen Montgomery-Drüsen erhalten: # 3755758255778100. Die paarige Struktur 55_55 hat in der Form 77 die Bedeutung =7+7=14 (vorn mit 7+5=14 dito) Drüsen [ so auch in der BiXnom früher bereits zeichnerisch dargestellt], als besondere Ausstattung 8 als 1 Kreis im Warzenhof 0.

Anmerkung: Der Mann läuft als 1 über die Episode EPI.PEP (Penis und Plazenta) und die Frau 2 über die Parallelepisode EPI.HOV (Hoden und Ovarium). Nach dem Hoden-Code wird am BiXn-Punkt das Testosteron abgeschaltet und es geht mit Östrogen weiter zu den Eierstöcken. Der führende Vorgang startet bei der Niere mit EPI.HOV. Damit zwischenzeitlich auch bei EPI.PEP etwas passiert, baut der Mann-Code das Plazenta-Gebilde gerade nur so weit zusammen, dass es beim Embryo funktioniert.

An der erwarteten Einbaustelle der Brüste in Zeile 1074 mit dem Beginn der Periode #33 waren diese durch mit dem Programmzeilenverweis zur Zeile 927 bereits fertig: #339906613092767. Im Prinzip wird das Material bis zu den Knochen immer härter. Daher müssen die Fingernägel rechtzeitig vorher entstehen. Die Zehen sind ganz einfach mit 1_1111 adressiert. Die Fußnägel sind daher auch mit 111 zu erwarten: #312551115121260. Es wird lediglich informiert, dass die Fußnägel bereits mit den Fingernägeln im Bereich der Zeile 1115 adressiert sind. Die Fingernägel werden klassisch herausgeschoben, daher muss die 999 am rechten Zahlenrand stehen: #328291099335999. In dieser Programmzeile wird der Finger 2 angesprochen 2_8_2. Auf dem Finger sitzt als besondere Ausstattung 8 am Fingerende 10 auf der Oberseite 99 als Hornstruktur 335 ein Fingernagel, der ständig herauswächst 999. In Zeile 1168 sind die Fußnägel schon fertig. Was könnte noch kommen? Der Bauchnabel wird doch das Einzige sein, was nicht programmiert wird, oder? Er ist da! Weil er nötig ist, muss die Evolution den Code durchrastern, bis man hier auch schon selbst immer weiter fixiert auf die Nabelröhre als 0 eine passenden Bereich von Ziffernbildern identifizieren kann. Weil nichts anderes hier passiert ist ein größerer Sachbereich zu eröffnen:#307030868344518 [als Bauchlage im Goldenen Schnitt des Körpers erst , wenn der Code hier verdoppelt wird 0617]. Es wird eine Form 7 in der Hautfläche adressiert 3_070_3, die Form ist als besondere Ausstattung 8 bei der Geburt 6 entstanden 8_6_8. Das Hautelement 3 ist eine räumlich 44 gestaltete Struktur als Verschlussstelle 1_8. Nunmehr wird die Raumform dahingehend spezifiziert, dass das Ende der Nabelschnur räumlich verdreht enden soll: #305745144440227. Mehr muss nicht beschrieben werden. Ja, aber was ist denn der folgende, etwas tiefer am Köper sitzende Element: #298251390900026? Thematisch mit dem BiXnom-Schwingkreis weiter eingesponnen auf: #297038000375615. Als besondere Ausstattung 8 an einer Röhre 000 aus Haut 3 eine Form 5 die gesteuert 6 einen Verschluss 1 als Struktur bildet. Die Steuerung 6 erfolgt über das Nervensystem 0_6_0: #296796506066367. Der gesteuerte Verschluss besteht aus einer Hautform: 6_3_6. Sofort wird noch erklärt, dass diese große Struktur 555, räumlich 4 gesteuert 6 wird und in der Regel geschlossen 111 ist als ringförmige räumlich nicht glatte Ausstattung 804: # 296555404111804. Als Teilnehmer der Evolution schwingen wir uns nun auf den Podex ein, der dann als besondere Ausstattung in Zeile 1155 blank zieht: #250900139148888. Die besondere Ausstattung wird auffällig an den rechten Zahlenrand heraus gereckt als 8888, paarig 2, als Struktur 5, groß gewölbt 0900 mit einer mittigen Hautfalte 1_39_1. Diese Falte ist symmetrisch anzulegen: #249698838893045. Unten angekommen wird der Kopf in Zeile 1235 adressiert: #295594900778649. Und die Haargestaltung kann beginnen. Immerhin ist auch ein Nullen-Zeile vorhanden, die eine Glatze als Struktur rechtfertigt: #289500160556409 und ganz korrekt gilt diese exquisit mit 1 nur für den Mann. Beim Bart ist automatisch mit 333 für Testosteron auch das Haar 33 gemeint: #281031333688708: Besondere Ausstattung 88 am Kinn 08. Kreativ sind auch die Augenlider: #2808151557397160: 5_1_5 deckt mit 1 die Augenhöhle 55 ab. Nach wenigen Zeilen werden dann noch einzelne Wimpern befestigt: #279311172503161, gesteuert 6, weil hoch und herunter geklappt. Von Zeile 1269 bis 1284 erstreckt sich rein logisch der Hals, weil die Evolution die Verschieblichkeit durch eine Verschiebung und Wechslung der Ziffernfolge von #...87675100442578 nach #84314410016847 ausnutzt. Die Raumorientierung ist in der 44 enthalten und die bewusste Drehbewegung in der 6 inmitten der Form 7_6_7. Der Mann 1 hat natürlich, durch Testosteron gesteuert: #286321335264025, sogleich einen Adamsapfel als verdickten Schildknorpel am Hals: #286096945502846. Dieser erscheint hervorstehend 9 und beweglich 6 als 9_6_9 und als feste Struktur 55. Schließlich geht es weiter über die Achseln der Arme dem Fußbereich entgegen. Nach Ellenbogen #248339933647368 und Kniekehlen #245666017807289 endet dann die Haut am Fuß. In Zeile 1544 erscheint eine besondere Ausstattung des Menschen, es müssen die Fußsohlen sein, weil alsbald die Rippen beginnen: #23643763112800. Keine Struktur 5 sondern paarig 2 aus Haut, bewegungsgesteuert 6, räumlich 4 beweglich, die Hautsohle von den Zehen 11 zum Haken 800. Der aufrechte Gang der Evolution erfährt im goldenen Schnitt seine Bestätigung._Code-Nippel_dat06.01.21

Fortsetzung des Goldenen Schnitts mit der Artenvielfalt am Beispiel "Der Baum" mit dem BiXnom-Baum-Code siehe Register "Prehistoric Slime / Der Urschleim"

The Shorts: Comment ca va