Eine 3. Zugabe für Freunde der Würfelkunde : Des Pudels Kern

Ach du meine Jöte, immer wieder dieser Jöthe mit dem Pudel im Strudel: [http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/goethe_faust01_1808?p=82]:

„Er um uns her und immer näher jagt?

Und irr’ ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel

Auf seinen Pfaden hinterdrein.

Wagner.

Ich sehe nichts als einen schwarzen Pudel,

Es mag bey euch wohl Augentäuschung seyn.

Faust.

Mir scheint es, daß er magisch leise Schlingen,

Zu künft’gem Band, um unsre Füße zieht.

Wagner.

Ich seh’ ihn ungewiß und furchtsam uns umspringen,

Weil er, statt seines Herrn, zwey Unbekannte sieht.

Faust.

Der Kreis wird eng, schon ist er nah!“

ABBA

Brigitte – Grüez Sie Wohl, Frau Stirnimaa - 1969

Das BiXnom-Ur-Universum wie im Register BIXNOM-LICHT beschrieben:

Von der Quantenphysik zur Relativitätstheorie über 100x100=10000 Einheiten:

Wissen von beiden nichts, und andere meinen “Urknall gab es nicht“, egal wir springen drüber, um fertig zu werden!

Weil sich die Physik in alle Richtungen durchrechnet, sind Naturkonstanten nötig. Heisenberg stellte sich eine weitere in der Größenordnung von 10^-13 vor. Hier in der Würfelkunde wurde der Urknall als eine mögliche Bezugsbasis für 10 hoch minus 13 am 11.11.2017 gefunden. Urknall=10E-13àLänge=10E-9àZeit=10E-5àMasse=10E-1àGeschwindigkeit=10E3à; Raumzeit=10E7

Geschwindigkeit als Lichtgeschwindigkeit in km/s= 1m*10E3/s

Masse als Wasserwürfel mit der Kantenlänge von 0,1m =10dm

Zeit über die Frequenz in Wellenlänge pro Sekunde

Länge über die Wellenlänge in Nanometer (10-E9)

Urknall als Bezugsbasis in 1*10E-13

Die Reaktion auf den Urknall ist in den Gravitationsprodukten (Atome, Elektronen, Protonen,...) in Zeichnungsebenen zu sehen. Für jede Koordinate x, y und z = 1/10 könnte erklären, dass sich diese von 1000 nm in 1000 er-Sprüngen verkleinern. [??? Irgendwie ist gemeint, dass man sich Ebenen zoomen kann, ohne ein neues Bild aufzusetzen. Also praktisch einmal selbst ans Werk gehen.]

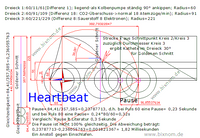

Des Pudels Kern: Das Gesetz ist die Rechtwinkligkeit, die sich als BiXnom© ausbreitet. Der Binom ist nur vor dem Urknall, hier im BiXnom©-Ur-Universum in Würfelform zu sehen. [Toll. da gab es doch aber noch keine Materie! ] Beim Urknall baut sich der BiXnom im Schubmodus 1:4 in das BiXnom-Vakuum-Modell um. Der BiXnom© ist hier nicht mehr in Würfelform direkt zu sehen. Beim Urknall entsteht die rein geometrisch bedingte Lichtgeschwindigkeit, die über das Licht die Rechtwinkligkeit des BiXnom© verkörpert. Der Schubmodus ist in einfachster Form der Sprung vom Dreieck (Pythagoras/Starrheit) mit 1 rechten Winkel zum Quadrat (Binomische Formel/Flexibilität) mit 4 rechten Winkeln. Das binomisch gesteilte Würfelgitter muss mit dem Kreis eine Gleichgewichtsbeziehung finden. Die Rechtwinkligkeit wird durch den Pythagoras und in ultimativer Gestalt durch die Goldene Kugel verkörpert, die sich über das Licht weiterhin als Goldener Schnitt zeigt. Der Pythagoras liefert im Goldenen Schnitt den Radius (Hypotenuse) = 1,25 aus dem Viertel eines Quadrates (a/2)*a, während der BiXnom© den Vergleichsradius = 1,253314137 liefert, der einem vollen Quadrat (a+b)² entspringt, wobei b aus einem Gleichgewicht von Kreis und Quadrat zu gewinnen ist. Die Rechtwinkligkeit wird über eine Zweistufigkeit als 2 Zirkelschläge realisiert [Die notwendige Zweistufigkeit wurde hier bei der Spirale aus der Fabionacci-Folge erwähnt.]. Hinter der Rechtwinkligkeit verbirgt sich der Dualismus und damit die Symmetrie. [Ja toll, irgendwie textlich noch die Kurve gekriegt: "Rettet den BiXnom wie die Bienen!"].

Die Spannung zwischen BiXnom und Pythagoras spiegelt sich im Gesicht von Fräulein Schön!

Der Goldene Schnitt: Eine Strecke ist im Goldenen Schnitt geteilt, wenn das Teilungsverhältnis a/b=0,618/ 0,382 beträgt. Die lange Stecke a verhält sich dabei zur Gesamtlänge a+b wie die kurze Strecke b zur langen Strecke a. Durch die Möglichkeit dieses Teilungsverhältnis mit Lineal und Zirkel zu erzeugen, findet eine Selektion möglicher Teilungen statt. Das kann sich auf die Biologie oder auf eine Formensprache der Wissenden in der Kunst beziehen: Ein Eingang in Hausmitte wirkt auf andere u.U. doof, aber als Provokation super, obwohl es doch völlig egal ist. Der 1. Bestandteil der Geometrie ist eine Strecken-Halbierung durch 2 Zirkelschläge oder analytisch durch den Sin 30°= 0,5. Der Sinus 30° ist insbesondere über das gleichseitige Dreieck (3x Innenwinkel 60°) leicht zu erzeugen. Der 2. Bestandteil ist der Pythagoras, in dem die ganze und die halbe Strecke als Radius eines Kreises in Beziehung gebracht werden, wodurch der Abschnitt b entsteht. Außer den klassischen Varianten ist hier die Methode des amerikanischen Künstlers George Odom aus dem Jahre 1982 zu erwähnen, der den Goldenen Schnitt im gleichseitigen Dreieck fand [lt.Wikipedia 1983 als Problem Nr. E3007 im American Mathematical Monthly veröffentlicht]. Diese Lösung ist bedeutungsvoll, weil sie einen Umkreis enthält, der für das BiXnom©-Universum geeignet ist. Einen physikalischen Sinn ergibt das Ganze aber erst, wenn man – wie hier in der Würfelkunde gefunden - den Schubmodus 1:4 erkennt, den der Goldene Schnitt bei dynamischer Betrachtung auslöst. Im BiXnom©-Universum fehlt es an Platz, diesen Schub von 1:4 räumlich exakt unterzubringen - der Raum krümmt sich deshalb passgerecht, wobei sich die Masse bildet. [Aber Hallo, sehe nur Striche, weder Raum noch Masse?] Die Krümmung ist im Atom erheblich und wirkt als Kehrwert der Lichtgeschwindigkeit nach außen. Aus 1 wurden 4 Lichtkugeln, weil die Wirkung explosiv von innen nach außen wirkte [...ja gut, Schubmodus stimmt so].

Die BiXnom-Struktur und der Goldene Schnitt kommen sich lediglich sehr nahe, so dass ein Funke überspringen kann...jedenfalls ein Geistesblitz! Aus wissenschaftlicher Sicht enthält das Zentrum des BiXnom-Ur-Universums keine Information. Es sind nur kreuzende Striche, die allerdings wie hochempfindliche Seifenblasen zu behandeln sind; auch zeichnerisch sind die Kurven wegen der Winzigkeit nicht mehr zu packen. Nur der Würfelkundler versteht das Phänomen: Würfelkunde rechnet nicht mit dem Sichtbaren, sondern mit dem Plan, der dahintersteckt. Beispiel a) Die Fließgeschwindigkeit eines Flusses kann nur mit empirischen Abflussbeiwerten berechnet werden, weil er wie ein Wasserklotz modelliert wird, der auf einer schiefen Ebene zu Tale rutscht. Rechnerisch zugänglich wird es dagegen, wenn der Fluss den Plan hätte, einfach im Kreis zu fließen. Das ist nicht möglich, aber beim Mäanderdurchbruch wäre der Plan fast aufgegangen. Beispiel b) Die Syndromträger werden die Kugel der Geilheit auch gegen den Widerstand der Bedenkenträger ewig auf eine Bergspitze wuchten wollen, obwohl es für zu wenige Hände physikalisch unmöglich ist. Läge die Kugel oben, lässt sich der Schaden gegenüber dem gemeinsamen Erfolg aber ermessen. In diesem Sinne ist der Goldene Schnitt 1 von wenigen Möglichkeiten, etwas ohne einen Schummelfaktor zu ermitteln. Nur wenn scharf an der Realität vorbei gerechnet wird, gibt es keine Wirbel, die sich nur durch unberechenbare Reibung und Zähigkeit stoppen ließen. Berechnung kann man es nicht nennen, es ist Kunst. Diese gestaltet sich hier nun so, dass man den Goldenen Schnitt einfach als Kugel begreift und im Zentrum platziert. Aha Erlebnis. Natürlich wird es erst dann der Goldene Schnitt, wenn eine Kugel mit dem Radius 0,1 [ was hier im Maßstab als die 1 zu lesen ist] als Wellenlänge des Urknalls ergänzt wird.

Der Zündfunke entsteht auf der Oberfläche eines kubischen BiXnom©-Würfels und kommt im Zentrum am Außenrand des Goldenen Schnitts an den 4 Außen-Spitzen an (räumlich 6). Die Innenspitzen stehen mit den Linsen der weißen Löcher in Beziehung, so dass dies auch als Spannung von Plus nach Minus zu lesen ist. Die Außenspitzen sind höher als die Innenspitzen.

Das BiXnom-Ur-Universum wurde aus nur 1 Lichtkugel entwickelt, die die Differenz vom Radius des BiXnom©-Universums und der Lichtgeschwindigkeit darstellt. Somit sind die absolute Grenze des Goldenen Schnitts und die Grenze der Lichtgeschwindigkeit als eine Einheit zu verstehen. Die 1 Lichtkugel wurde auch dem Entwicklungsprozess in der Biologie zugeschoben: Nun hat sich somit als Nebeneffekt zufällig bewiesen, dass der Goldene Schnitt auch dafür eine Entwicklungsgrenze ist.

Berechnung der genauen Lichtgeschwindigkeit aus dem BiXnom©

Der BiXnom entstand bei noch dünnem Wissensgehalt als "Erkenntniswürfel". Hier fällt aber durchaus etwas ab, und zwar die Lichtgeschwindigkeit mit unendlicher Genauigkeit: Das Ur-Universum ist mit wenigen Kreisen darzustellen. Als Unbekannte X ist die Größe der Lichtkugel einzuführen, die 1x in der Linse liegt und 1x auf einem Kreisschnittpunkt der Struktur, um dort den Lichtkreisradius zu bilden. Die Mathematik hat zwar keinen Beitrag zur Würfelkunde geliefert, lässt nunmehr aber aus dem Nichts heraus auf wundersame Art einen 9-feldrigen-Würfel erscheinen, der über ein BiXnom-Gitter verfügt. Der Lichtkreis schneidet den Gitterschnittpunkt soweit zeichnerisch erkennbar absolut exakt. Mit der iterativ ermittelbaren Lichtkugelgröße ergibt sich nunmehr die Lichtgeschwindigkeit, wenn vom Modellradius der Radius der Lichtkugel subtrahiert wird.

Zwar fällt die Lichtgeschwindigkeit auch schon fast als Kopfrechnung an [...Wenn Horst vom äußersten Rand des Spektrums einfliegend, jemanden auf der 1. Schale zu treffen wünscht, wird er in die Gravitationslinse schräg weg reflektiert und landet dort exakt als Vorleger neben dem Gravitationszentrum - das Gesuchte ist somit exakt 1 Lichtkugel dick], aber die Ringdurchmesser der Elektronenbahnen sind der Wissenschaft nur hochgenau, nicht absolut genau bekannt. Mit der genauen Lichtgeschwindigkeit liegen die nun aber auch fest.

Das Gitter im BiXnom©-Vakuum-Modell

Im Gegensatz zum Ur-Universum fehlt dem Vakuum-Modell das Würfelgitter. Der BiXnom-Blechwürfel ist zweigeteilt und hat Vorzeichen. In diesem Sinne sind 2 Wirkrichtungen vorhanden: Der Blick nach innen: Weil das Gitter beim Ur-Universum sich mit dem Lichtkreis trifft, kann in der Analogie ein Gitter gezeichnet werden, weil das Vakuum-Modell ebenfalls einen Lichtkreis enthält. Man hätte es dort innen nicht erwartet, kann es sich mit negativen Vorzeichen von außen nach innen eingeklappt vorstellen. Der Blick nach außen: Im BiXnom©-Gitter müssen sich die Flächen 2AB der Binomischen Formel mit einem Bogen zeigen, der - wie die hier gesuchte Größe des Runden Tischs - den Kompromiss zwischen Starrheit und Flexibilität ausdrücken soll, in dem er diese prekären Flächen über die 4 Gitterpunkte in die Würfelstabilität einbindet. Der Umkreis des Vakuum-Modells bildet diese 4 Bogenstücke ab. Die Wirkung dieser Bögen wird nicht unendlich in den Raum hineinwirken. Damit kann man sich eine Galaxie vorstellen, für ein ganzes Universum muss das Modell wie für die Atome massenhaft wirken. Wie weit wirken diese Bögen nun in den Raum? Es wird eine Rechtwinkligkeit benötigt, für die der Maurer mit dem Zollstock die Strecken 3, 4 und 5 aus dem Pythagoras nutzt. Es gibt aber dazu auch viele geheime Zahlenfolgen. Diese Zahlenfolgen stellen für die Physik eine Zahlenkiste zur Verfügung. Zu einer Kathetenlänge lässt sich für die Diagonale ein Wertebereich finden, der für die Ausbreitung einer Form nach außen nutzbar ist. Weil die Rechtwinkligkeit des Pythagoras selten zu erreichen ist, fallen ganzzahlige Stufen an. die von der Physik nach innen nutzbar sind. Somit hängen außen und innen auch zusammen. Es gibt die Atomschalen n= 1 bis 7, wovon in der Physik u.a. die Beträge n² und 2*n² in der Zahlenkiste benötigt werden: 1,2,4,8,9,18,16,32,....49,98. Hier feiern wir wegen der Gravitation Papyrus Rhind mit der Länge von 63 Einheiten für die Länge des mittleren Gitterquadrats und suchen dazu die Außenwirkung: (63/16/65; 63/60/87; 63/84/105; 63/216/225; 63/280/287; 63/660/663; 63/1984/1985). Beim 7. Dreieck beträgt der Unterschied von Diagonale und Kathete nur 1. Das ist ein sehr genaues Ende. Durch die negative Innenwirkung können platte Teller als Galaxie entstehen. Die sehr langgestreckten Dreiecke würden sich für die Spiralform eignen. Von Hubble gibt es eine Galaxien-Klassifikation. Es gibt dann doch eine Serie 84er Serie, bei der noch die seitlichen Zulagen an die Gravitationsmatix zu berücksichtigen sind (1x 6erKette + 2x 5er Kette = 21; 63+21=84). Es sind 4 Ketten. Dramatisch wird es, wenn sich aus den 4 unvollständigen 3 ordentliche 7er Ketten bilden könnten. Das wären dann 12 Kette je 7 Lichtkugeln= 84 Lichtkugeln. Hier erhält die Zahl 12 eine Bedeutung. Diese Grenze ist unerreichbar, weil die Gravitationsmatrix dann nicht mehr gekrümmt wäre. Das Universum merkt also innen, was unendlich bedeutet und nicht außen. Urknall ist dann, wenn der Schiedsrichter pfeift. Die 84er Serie ist in industriellen Typenlösungen zu finden, denn die genaue Auslegung der Technik ist noch nicht bekannt, nur der Baukasten muss stimmen: 84/13/85; 84/35/91; 84/63/105 (schon in 63er), 84/80/116; 84/112/140; 84/135/159; 84/187/205; 84/245/259; 84/288/300; 84/437/445; 84/585/591; 84/880/884; 84/1763/1765, wobei 84/63/105 das herausragende Dreieck auch in dezimalen Teilen ist. Ein Fußballfeld ist durchschnittlich in der Länge von 105m zulässig.

Die frühere Papirossy-Sorte "Sputnik" war 105 mm lang, davon aber nur 35 mm mit Tabak gestopft. Sie wirkte vielfach stärker als eine Zigarette, so dass die Hose schnell voll war. Das könnte die Idee gewesen sein, die Genossen in Berlin bei ihrem Großprojekt zu unterstützen. 4 besondere Dreiecke für Beckenanordnung und das 5. für den Beckenquerschnitt, fertig war der Planentwurf. Heute geben die Berliner dafür ihr Letztes.

Mit den hohlen Hülsen wurde vermutlich auch die Flughafen-Entrauchung gebastelt und ewig wird getestet, z.B. ob auch die Rettungsgasse funktioniert, damit jeder seinen Koffer selbst über die Autobahn herantragen kann. Wird der Flughafen überhaupt benötigt? Wenn ja, wie viele.

Eine Verbindung zwischen der Gravitationsmatrix und dem Gitter sind die 8 Lichtbögen, die auch Gravitationswellen sein können. Die Würfelecken vor dem Urknall und die Gravitationswellen danach sind im Gitterbild gemeinsam dargestellt: Die Würfelecken und die Gravitationswellen nähern sich.

Der BiXnom©-Quantensprung und die Serie 136

Mehr als eine Zahlenkiste ergibt sich, wenn ein physikalischer Sinn in der Serienauswahl liegt: Wegen der Energiebeziehung im Wasserstoffatom En= -13,6 eV /n² [eV=Elektronenvolt; n=Schalennummer] muss die Quantenphysik nach der Serie 136 tanzen. Die Pänomene der Quantenphysik sind die Ganzzahligkeit und die Quantensprünge zwischen den Atomschalen, weil die Energie nur portionsweise behandelt wird. Die Portionen sind aber kein Phänomen, sondern durch die Serie 136 bedingt - sie ist sprungweise verkettet. Energie muss also immer das nächste Dreieck benutzen, weil sich die Energie nach Würfelkunde nur rechtwinklig ausbreitet.

Der Zusammenhang wurde am 18.11.2017 gefunden und wird in Bildern nachfolgend erläutert.

Unter der 136er Serie ist zu verstehen, dass die 7 Dreiecke umfassende Serie alle 1 Kathete mit 136 Einheiten gleich haben. Es geht nun um die beiden Zirkelschläge für die 2. Kathete und die Diagonale. Als Zahlenkiste enthält die 136er Serie über die 2. Kathete eine Ausdehnung und über die Differenz zur Diagonale eine Abstufung. Weil es 7 Dreiecke sind gibt es 7 Abstufungen, was ein Zusammenhang irgendeinen Zusammenhang mit den Atomschalennummern n= 1-7 ergeben muss, weil die gefundenen Diagonalen-Differenzen 2,4,8,16,32,34 und 68 z.B. als Elektronenansatz vorkommen. Im Unterschied zur immer gleichen Basiskathete waren in der vorchristlichen Baukunst sogenannte pythagoräische Dreiecke.(pD-Dreiecke) bekannt, bei der für Vergrößerungszwecke das nächste Dreieck einer Serie danach ausgewählt wurde, dass die Hochkathete um ein gewünschtes Vielfache größer war. Der Pythagoras war bekannt, wurde aber erst später schriftlich formuliert. Zeitgleich waren ausreichende Methoden mit einem nur ungefähren rechten Winkel in der Anwendung.

BiXnom-136er-Schalenformel aus Dreiecken 3-7 auf der Grundlage des Schubmodus 1:4

A: Elektronentreffer im Spektrum um das weiße Loch: Die 4. Schale ist die Startrampe der Elektronen, was den Abstand zum Zentrum viertelt:

Schalennummer 2 und 4 = Diagonalen-Differenz (Schale 1 und 3 nicht erklärt)

Schale 1 fehlt in Balmer-Serie und von Schale 3 starten keine Elektronen - nur Durchflug von Schale 4.

B: Elektronenfehlschuss "Return to Sender":

Schalennummer 5, 6 und 7 = 4 + (Diagonalen-Differenz / 8)

Energie durch Fehlschuss verpulvert: Verlust 4 Schübe hin und 4 zurück, aus dem Rest + 4 ergibt sich die Schalennummer, von der das Elektron ursprünglich gestartet war (Schalennummer > 4). 1. Schale angepeilt - in dieser Zielrichtung den Rand des weißen Loches aber total verfehlt. Erst bei der Reflexion wird das Spektrum durchflogen. Jedoch auf der anderen Seite, und zwar in Gegenrichtung auf dem Weg zur Schale 4. Elektron von 1. Schale war hochgeschossen, daher als Ziel nicht mehr vorhanden.

BiXnom-136er-Lichtverkehr aus Dreiecken 1+2: Die Dreiecke 1 und 2 sind die Basis für Verpackung, Transport und Entpackung der Lichtteilchen. Lichtverpackung: Das Dreieck 1 schneidet exakte 13er-Lichtteilchenketten zurecht. Beweis 1: Dreieck 1 um 90° gedreht H/B =136 (wie Serie)/ 102=1,333333; Vergleich mit 13er-Photonenkette: H= Radius Umkreis für Goldenen Schnitt =8008,37791702; B= Abstand Achse Goldener Schnitt bis rechter System=6006,89657904; Vergleichsverhältnis H/B=1,333197. Beweis 2: Durchmesser eines Photons in der Linse des Goldenen Schnitts=616,80087577; Radius des Umkreises=8008,37791702/ Kugeldurchmesser=12,98373305= rd.13 Stück. Lichtversand:

Das Dreieck 2 liefert die Bedingung für eine gemeinsame Abstrahlfront. Der Kreis mit der Höhe vom Dreieck 2 wird mit dem Scheitel im Schnittpunkt mit der 30°-Linie angesetzt. Von X=0 am rechten Systemrand wird eine Tangente an den Kreis 2 gelegt, deren Verlängerung die Abstrahlfront bildet. Die Linie läuft sehr genau vor den Kreisen ohne dort einzuschneiden, aber auch ohne direkte Tangentenpunkt. Zeichnungsfolge:

1. Zeichne 5 Dreiecke der 136er Serie mit der Kathete als y im Ursprung bei x=0 und von den Dreiecksspitzen horizontale Niveaulinien für die Diagonalen-Differenzen. Dreieck 1 und 2 mit anderer Funktion.

2. Die 136er Serie liefert eine verwertbare Diagonalen-Abstufung 2,4,8,16 und 32 (34,68) aus der regelmäßige Niveaustufen folgen, die wegen der Abstufung aber auch eine Unschärfe enthalten, d.h. die Niveaus halbieren sich nicht absolut exakt.

3. Konstruktion des Goldenen Schnittes aus den Differenzen-Niveaus 2 und 4: Teil 1: Im Ursprung Kreise aus Dreieck 6 und 7 zeichnen und in den Schnittpunkt mit Niveau 4 den Kreis 6 mit seinem Scheitel dorthin kopieren. Eine Verbindungslinie zum Niveau 2 bei Y=0 würde unter 30° verlaufen, wegen der Unschärfe wird die 30°-Linie aber umgekehrt von der Systemachse bis zum Schnitt mit der x-Achse gezeichnet. Teil 2: Die 30°-Linie muss von der Goldenen-Schnitt-Achse bis X-Achse nunmehr verdoppelt werden. Hierzu wird ein Hilfskreis gezeichnet. Die 30°-Strecke wird nunmehr gespiegelt und zum gleichseitigen Dreieck ergänzt. Teil 3: Für den Umkreis um die 3 Dreiecksecken werden 2 Hilfslinie von der halben Seitenlänge zur Dreiecksecke benötigt. Gegenüber dem Koordinatenursprung ist durch die Unschärfe eine leichte Rechtsverschiebung um 1,25 ergeben (Der Ursprung hätte auch als Mittelpunkt dienen können). Die Linsenachse wird bis zum Umkreis verlängert, so dass nunmehr die Teilung nach dem Goldenen Schnitt vorhanden ist. Teil 4: In die Linsenmitte wird der Kreis für 1 Lichtteilchen gezeichnet und 12x nach oben als Kontrollmaß kopiert: Der 7. Kugelscheitel liegt etwa auf der 30°-Linie und der 13. nähert sich dem Umkreis.

4. Die Mitte des letzten Kreises ist die Achse für die analogen Konstruktionen bis zum Dreieck 3 für Schale 7.

5. Verwendung der Systemdreiecke 1 und 2: Mit den Dreiecken 3-7 ist die Zuordnung der Lichtteilchen (Photonen) zu den Atomschalen von denen die Elektronen bei Aussendung der Photonen abgeschlossen. Die Dreiecke 1 und 2 haben eine Abweichende Abstufung und wurden hier als Systemdreiecke identifiziert: Das Dreieck 1 ist für die Verpackung der Lichtteilchen als 13er Pack im Goldenen Schnitt zuständig. Aus dem Dreieck 2 bildet sich die Abstrahllinie für das Licht. Abgrund dieser eindeutigen Systemdaten ist eine spätere Entpackung im Spektrum möglich.

Das BiXnom-Lichtquant und die Stufenpyramide von Sakkara

Magische Quadrate enthalten ein Gitternetz, in dessen Felder Zahlen eingeschrieben werden, die bestimmten Anforderungen genügen sollen. Zumeist soll sich ein interessantes Muster ergeben oder die Zahlen selbst sollen sinnreich sein. Beim Dürer-Quadrat im Kupferstich „Melencolia I“ führt die Matrix 4x4 auf die Summen 34. An dieser Regelmäßigkeit erfreut man sich seit dem Mittelalter. Im Altertum gab es durch Handhabung von Blöcken Veranlassung sich mit der Verschiebung von Quadraten, z.B. beim Pyramidenbau zu beschäftigen. Die aus der einfachen Kopfrechenaufgabe angefallenen Zahlen hatten ebenfalls keine Bedeutung, ein ganzzahliges Ergebnis wies aber auf eine Musterwiederholung bei einer bestimmten Zahl von Verschiebungen bei einer gewählten Sprungweite hin - es lag somit ein praktischer Nutzen vor.

Formel: Anzahl der Quadrate Z= [(5/12)*(n-1)*d]+d; mit d=5 und n=13 folgt Z=30

Wenn die Gravitation der Materie auf eine Matrix 7x12 hinausläuft, dann muss das auch für die Energie wegen der Wandelbarkeit verwertbar sein. Das Quadrate-Verfahren (Q-Verfahren) verwendet eine Matrix 12 x 12, aus denen eine Quadrate-Verschiebung aus einer abgeteilten Matrix 7x12 erfolgt. Genau auf dieses altertümliche Verfahren muss die Natur zwangsweise aufspringen. Es wurde von Prof. Dr.-Ing. W. Meyer-Christian im Fachartikel "Sakkara - Geometrie und Bautechnik der ältesten Pyramiden [Bautechnik (76), Dez.1999, Verlag Ernst & Sohn/ DOI: 10.1002/bate.199907040 ]" erwähnt. Beim Verfahren wird eine mathematische Ungenauigkeit ausgenutzt (16,9... ist =17). Auf die Ungenauigkeit des Verfahrens hat das Licht gerade gewartet, um wegen der eigenen Unschärfe damit zu harmonieren: Genau nach jeder 13.Verschiebung des Quadrates wird wieder Deckung mit dem Ausgangsquadrat erreicht. Wenn eine Kette aus 13 Lichtteilchen besteht, kann sie sich somit aus einer Masse ablösen (abstrahlen). In ein Verschiebequadrat passen 2 BiXnom©-Lichtquanten hinein [hier ist Kunstprojekt - Licht wurde nicht studiert]. Festgestellt am 20.11.2017.

Das Musterstück für ein Lichtteilchen und die Ergänzung zur 13erKette fiel hier ohne Berechnung rein visuell an. In der Statik der Baukonstruktion gibt es das dreieckige Berechnungsnetz, in dem die Kräfte fließen. Das quadratische Netz kommt beim Strom oder bei Flüssigkeiten vor. Wegen des Durchflusses ist es mit erkennbaren Stromlinien verformt. Sich von dieser Masse als Formationsprozess abzusondern, ist rechnerisch schwierig, weil es am Anfangselement für ein Rechenverfahren fehlt. Eine Schnecke ist wie eine Papiertüte geformt und legt sich wegen der exzentrischen Organ-Lage um die Spindelachse. Das Tütenwachstum gelingt nur, weil die Schnecke schon mit einem genetisch bedingten Mustergehäuse auf die Welt kam. Das Gehäuse aus dem inneren Wachstum ist wie eine Druckzwiebel am masselosen Stab. Wenn der Ingenieur den Erdwiderstand vor einem weggedrückten Zaunpfahl berechnet, kann er dies nur, weil er einen kompakten Bruchkörper für den widerstehenden Erdkeil als Form ohne einen Formationsprozess angenommen hat. Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte können mit ihrer Grenzkurve berechnet werden, weil es kein Formationsprozess, sondern nur ein innerer Umlagerungsvorgang ist.

Beim Q-Verfahren wird ein auf die Spitze gestelltes Quadrat betrachtet, so dass die Horizontale den Verschiebungsweg anzeigt. Ein fahrender Dampfer hinterlässt ausgehend von der Bugwelle beidseitig unruhiges Wasser. Die sich ausbreitende Anzahl der Quadrate wird gezählt. Für den speziellen Fall der 7/12 bzw. 5/12-geteilten Matrix lassen sich diese Quadrate auch zählen. Das gelingt nicht immer, weil sich die ganze Zahl auch aus Teilstücken zusammensetzen kann. Wahrscheinlich war das Q-Verfahren im Altertum allgemein bekannt, weil sich darin eine nützliche Kopier-und Zoomfunktion entdecken lässt.

Die BiXnom-Z-Formel ergibt die reale Form der Matrix. Nur wenige sind tatsächlich ganzzahlig. Aus den ganzzahligen Lösungen wird mit einer ganzzahligen Diagonale zur optimalen Lösung weiter eingeschränkt. Die Lösungen beginnen mit einem Dreieck 6:8:10.

Das magische Quadrat ist auch als Binomische Formel (a+b)² mit a=b=Wurzel (34) zu lesen, Die Zerlegung in 2 Hälfte ist nur in der hier eingetragenen Achse wertmäßig richtig. Beim BiXnom© sind es die 4 Seitenflächen mit der 3. Binomischen Formel. Für die Plus- und Minusseite eignet sich das pandiagonale magische Quadrat mit den Zahlenreihen 15,10,3,6 / 4,5,16,9 / 14,11,2,7/1,8,13,12.

Wird die teilungsfähige Saturntafel nicht nur halbiert, sondern jede Hälfte nochmals in 2 Dreiecke geteilt, dann lässt sich das innere Ungleichgewicht von 33,5 zu 34,5 (i.M.34) finden (hilfsweise jedes Feld als Matrix 12x12 unterteilen). Insgesamt lässt sich so die Größe 2 als Spannung der Hälften feststellen. Die Zahl 34 wurde hier schon als wichtige strukturbildende Zahl und die Zahl 34-2=32 als wichtige funktionsbildende Zahl (Atomschalen) festgestellt. Wir lesen die Tafel als äußere Betrachter und vermessen so die Länge a =Wurzel(34) aus dem inneren Quadrat 10;11;6,7 über deren Summenwert 34. Die Natur sitzt aber in der Fläche drin und zieht daher keine Wurzel - sie hat welche, die Addition wird aber perfekt beherrscht (siehe Fibonacci-Reihe).

Albrecht Dürer „AD“ (1471-1528) zeichnete nicht nur den fruchtbaren Feldhasen, sondern brachte in der Malerei auch mathematische Zeichen unter. Im Bild Melencolia I (Melancholie) über die Traurigkeit des Menschen mit sich und der Welt, fällt in der Zahlenpaarungsachse der Schattenwurf der 7 auf. Bei der 7 gibt es im Q-Verfahren die Halbschritt-Lösung, der Partner fehlt noch. Mehr zur 7 in der Biologie folgt hier noch. Die Zahl 4 der Matrix ist eine doppelt symmetrische Zahl, mehr Symmetrie geht nicht. Aus dem Buch von H. C. Agrippa von Nettesheim ist die Zahlentafel als Jupitertafel bekannt. Dürer muss dort (falls das Buch schon erschienen war) nicht abgekupfert haben, denn ein arabisches Manuskript von 963 n. Chr. enthält bereits magische Quadrate [sh. Günter M. Ziegler, 24.12.2014; http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/albrecht-duerer-polyeder-ein-mysterioeses-raetsel-wird-500-a-1010016.html].

Der Gen-Code muss nach dem BiXnom-Jupiter-Prinzip arbeiten. Die Kette benötigt somit beidseitig Bauelemente aus 5er Halbschalen, die durch die 4 BiXnom-Gitterlinien zuzüglich Mittelachse gebildet werden. Die in diesem Rückgrat eingebauten 4 Zahlenpaare sind die Basenpaare. Hier beim BiXnom-Mikrotubulus wurde die realisierbare Länge von 5 Nanometer verwendet. Für das Rückgrat muss nun aber noch auf 1 Nanometer geteilt werden, um Platz zu sparen. Beim Formationsprozess wie einer DNA-Kette liegt das Problem darin, an das Musteranfangsstück zu kommen. Bevor man also im Q-Verfahren startet, muss als Null-Basis eine 4x4-Matrix vorgebaut sein, damit der 1. Sprung nicht auf die Einheit 5, sondern 1 fällt. Hier ist Kunstprojekt, Biologie wurde nicht studiert. Gefunden am 10.12.2012.

.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Chemische_Struktur_der_DNA.svg/771px-Chemische_Struktur_der_DNA.svg.png

[Hinweis: Die Lösungen sind aus einer langen Tabellenkalkulation manuell herausgesucht worden, sie wären bei einer Programmierung einfacher direkt auszuwerfen.]

In der BiXnom-Gravitationswelt ergeben die ganzzahligen rechtwinkligen Dreiecke mit einer einheitlichen Katheten-Länge eine Zuspitzung und eine endliche Serie in der Differenz von Diagonale und Kathete. Die Biologie benötigt im Gegenteil eine möglichst lange DNS-Helix. Die ersten Dreiecke im Q-Verfahren wurden tabellarisch zusammengefasst. Die Diagonale ist immer länger als die Kathete. So kann man sich die um die Spindelachse gedrehte Helix auch ursächlich vorstellen. Funktionell ist aber ein Kunstgriff zu beobachten: Kathete und Diagonale sind hinsichtlich der Teilbarkeit durch 5 von gleichrangiger Bedeutung (der Einfluss wechselt). Erst wenn die Kette durch immer gleiche Basis-Dreiecke ausgerichtet ist und der Unterschied zwischen Kathete und Diagonale ohnehin weniger maßgeblich wird, übernimmt die Diagonale die weitere Entwicklung. Ein Dreieck wird nirgends zu ffinden sein - die Anwendung ist nicht bekannt. Bei der Folge von 4 herausgehobenen Lösungen auf beiden Seiten, müsste die Biologie zwangsläufig dort das Centromer platzieren. Hier schließen Spindelapparat und Mikrotubuli an. Letztere haben verschiedene Funktionen, beispielsweise sind es die Schienen für das Transportsystem der Zelle. Auf ihnen laufen die Motorproteine. In der o.a. Tabelle dürfte die Nr. 2 das 1. Funktionsdreieck sein, gedrittelt entsteht 5-12-13 als die herausgehobenen Zahlen des Q-Verfahrens. Erstaunlich, dass diese ein rechtwinkliges Dreieck ergeben. Ob wir selbst damit laufen könnten, wird getestet:

Das locker hängende Bein schwingt beidseitig wie ein Pendel. Die Beinlänge ist die Diagonale und die halbe Schrittlänge ist die kürzere Kathete im rechtwinkligen Dreieck. Durchschnittliche Beinlänge für Frauen (Sohle bis Schritt) = 78,1 cm; bis 10% mehr steigert sich die Attraktivität [Bz-Online vom 18. 1.2008; http://www.bild.de/lifestyle/2013/model/lange-model-beine-33704382.bild.html]. Hier wird als Optimum ein mittlerer Zuschlag von 5% gewählt. Optimale mittlere Beinlänge =78,1*1,05=82,00 cm. Der Oberkörper sollte für die Schönheit schon das Doppelte betragen. Das ergäbe eine Körpergröße von 1,64. Im Mittel mit Konfektionsgröße 38 beträgt die Größe aber 1,68 cm, so dass die Dame etwas Absatz benötigt. Die optimale Schrittlänge ergibt sich aus der bautechnischen Treppenformel: 2x Stufenhöhe + 1x Stufenbreite = 63cm.

Vorhandenes mittleres Schrittverhältnis = Schrittlänge / (2*Beinlänge) = 63/(2*82) = 0,3841

BiXnom-Walking-Ratio = 5/13 = 0,38461 = Schrittlänge / (2*Beinlänge)

Die Dame ist präzise nach dem BiXnom geformt.

Die Lastfunktion der Beine: Sie schließen im doppelten Dreieck einen Winkel von 45,24° ein, was den Lastausbreitungswinkel von 45° perfekt einschließt.

Die Gehfunktion der Beine: Beim Doppelschritt durchläuft das Bein den Gehzyklus aus Stand- und Schwungphase. Wobei die Standphase aus einer Einbein-Standphase (zeitgleich der Schwungphase ) und 2 kurzen Zweibein-Standphasen besteht. Der Gehzyklus wird im Handbuch Sportbiomechanik beschrieben (Kramers-de Quervain, Stacoff & Stüssi; Münster: Hofmann (Verlag), 2009, S. 192-213; ISBN: 9783778047101). Diese Phasen lassen sich hier auch am Goldenen Schnitt veranschaulichen – es wird keine Strecke, sondern die Zeit geteilt. Die Variante des Goldenen Schnitts im gleichseitigen Dreieck hat besondere Bedeutung, denn nach dem Schubverhältnis 1: 4 für die Physik kommt auch für die Biologie hier eine Neuigkeit hervor: Die Darstellung des Goldenen Schnitts zeigt mit der Bezugslänge 1 =10,52... gegenüber der Dreieckslänge= 13 eine Verkürzung. Die Frage war, wo ist die Differenz geblieben, denn als Beinpendel wäre die Bezugslänge 1 zu kurz. Der Fuß wirkt im Gehzyklus zeitlich parallel zum Bein. Seine Strecke ist im rechten Winkel weggewachsen und muss in der gleichen Größe durch einen Bein-Zoom= 2a/a+b= -1 + Wurzel(5) kompensiert werden, um wieder auf Beinlänge 13 zu wachsen. Die Armlänge ist mit der Verkürzung des Goldenen Schnitts genau passend. In der Kunst werden die Proportionen in der Regel aus einem Raster vom Vielfachen der Kopfgröße entwickelt. Weil diese hier bereits bestimmt wurde, lassen sich auch Körpermaße als Formel darstellen. Fortsetzung zum Thema siehe unter „BiXnom-Körpergelenke-Modell“ (Register Gravitation)

BiXnom-Heartbeat an Silvester 2017:

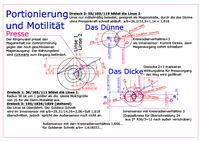

Als Funktion (nicht Struktur) erscheint die Transportfunktion an Bedeutung an 1. Stelle. Zeitlich schneller ist die Nr. 11 mit nur 25 Verschiebungen. Der Transport wird somit portioniert, d.h. es wird gepumpt. Was wohl die 60 (...80) in Zusammenhang mit der Zeit bedeuten? Das Herz schlägt 60 (...80) Schläge pro Minute. Die Nr.12 und 13 können das auch: Nr.11 der Sinusknoten als Haupttaktgeber, Nr.12 der AV-Knoten (lat. Nodus atrioventricularis ‚Vorhof-Kammer-Knoten‘) und Nr. 13 das His-Bündel [dt. Internisten Wilhelm His (1863-1934)]. AV-Knoten und His-Bündel haben einen langsameren Takt als der Sinus-Knoten und werden von diesem als Taktgeber unterdrückt (solange er gesund ist). Das His-Bündel teilt sich in drei Äste auf und ist für die Weiterleitung der Erregung zu den Herzkammern zuständig. Dieses Erregungssystem ist unabhängig von der Erregung der Skelettmuskeln über das Nervensystem. Der optimale Zeitgeber ist die 805. Verschiebung mit der gleichen Länge der Dreiecksdiagonalen. Für die Teilbarkeit durch 12 muss es sich auf 804 ständig verketten, um ganzzahlig mit 67 den Puls des Rentners vor dem Treppensteigen darzustellen.

Wie das Gehen ist auch die Herzfunktion über den Goldenen Schnitt zugänglich. Die 0rtsveränderliche Bewegung – wie das Gehen – ermöglicht die „Mobilität“. Bewegungen im Körper werden als „Motilität“ bezeichnet.

Im Musterbild des BiXnom© sind die leeren Nichts-Flächen nunmehr durch die Schrumpfung auf das Wesentliche (Die Stabilität) zu erklären. Diese Lücke wird beispielsweise durch biochemische Prozesse ausgefüllt. Wegen der Gleichzeitigkeit passt sich die Motilität in den Goldenen Schnitt ein, der für den effektiven Energieeinsatz steht. Es entstehen Funktionspausen, die anderweitig nutzbar sind. Beispielsweise müssen erst diverse Stoffe gebildet werden, bevor der Darm alle 5 min 1 min lang eine Selbstreinigungsaktion startet. Die 105er Dreiecke haben auch hier einen Papirossy-Effekt und sind für Magen-Darm zuständig. Das lange Dreieck wird hier als Motilitätsdreieck bezeichnet. Die Differenz der Diagonale-Kathete beträgt nur 3, so dass es noch 2 Dreiecke geben könnte, was aber unwahrscheinlich ist. Die von der Biologie ausfüllbare Lücke wird durch zwei konstruierte Biokugeln gefüllt, mit denen die Einpassung in die 30°-Wirkungslinie des Goldenen Schnitts nachweisbar ist. Nur die Konstruktion im gleichseitigen Dreieck ist funktionell nutzbar, andere Lösungen sind nur einfache Streckenteilungen im Goldenen Schnitt. 1 Biokugel dient als Zeitgeber und die 2. Kugel(Kreis) organisiert die Darmfalte, in der die kurze Kathete als Reinigungsflügeln rotiert. In der Wirkung vergleichbar wäre eine Reinigungskugel(Molch), die durch eine Rohrleitung gezogen wird.

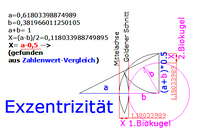

Der Zahlenwert des Goldenen Schnitts enthält die Wurzel(5). so dass es vorhersehbar sein kann, ob eine Konstruktion das besondere Teilungsverhältnis enthält. Bei der hier vorkommenden Situation, dass zwei gleiche Kreise eine Linse einschließen und deren Überschneidung sich durch einen inneren Kreis veranschaulicht, entsteht in der Linsenvertikale der Goldene Schnitt bei einem bestimmten Verhältnis beider Kreise [siehe: Dr. H. Walser: The Golden Section and Lattice Geometry, 2006, Universität Basel]. Ein Zahlenpaar (n und n*5) muss jeweils aus einer Quadratzahldifferenz gebildet werden, wobei die Wurzel aus der größeren Quadratzahlen jeweils einen Radius ergibt. Verschiedene Lösungen haben dann aber gleiche Kreisverhältnisse. Für R1/R2= 2 konnte hier kein Goldener Schnitt gefunden werden. Für R1/R2=3 liegt der Goldene Schnitt in der Linse (als Innensensor verwendbar). Für R1/R2= 1,666... bildet sich keine Linse, sondern ein Kreis umspannt 2 sich überschneidende Kreise (als Außensensor verwendbar). Für R1/R2= 2 konnte hier keine Goldener Schnitt gefunden werden ( 2 sich berührende Kreise werden von einem Kreis umringt – ohne Linse kann dann aber Hunger signalisiert werden). Beim Darm mit einem 105er Reinigungsflügel muss eine Überschneidung für einen Molchradius von 105/3= 35 erfolgen, damit die Biologie dies als Belastungsgrenze deuten kann. Zuzüglich der immer vorhandenen Schleimschicht als Spaltfüller funktioniert das auch. Im Magen bestehen zu den Grenzen von Innen- und Außensensor noch weite Dehnungsgrenzen. Die medizinische Sachlage ist zu finden unter: https://www.medizin.uni-muenster.de/fileadmin/einrichtung/physiologie1/Lehre/Vorlesungen/Gastrointestinaltrakt_WS13_14.pdf

Insbesondere ist hier der zeitliche Rücksprung beim Pressvorgang zu deuten, weil zunächst eine Nahrungszerkleinerung nötig ist, bei der gewonnene Nahrungsbrei zunächst rückwärts fließt, weil gegen den geschlossenen Magenausgang gepresst wird. Den Versatz der 1. Linse vom Ursprung um 21 lässt sich als den 20 Sekunden- Selbstreinigungszyklus des Magens deuten.

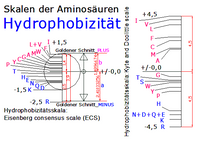

Weil sich Energie eine Form sucht, müssen die für den genetischen Code verwendeten 20 Aminosäuren mathematisierbare Eigenschaften haben. Die von der Wissenschaft gefundenen unterschiedlichen Messskalen zeigen, dass die exzentrische Streckenteilung des Goldenen Schnitts eingefasst wird und auch Abweichungen von der Mittelachse messbar sind. Der Vergleich zum Goldenen Schnitt wird hier dargestellt:

Zwar ist der Goldene Schnitt exzentrisch, die in der Biologie damit einhergehenden Biokugeln messen aber die Einhaltung der Mittelachse. Hierdurch wird vermieden, dass neben einer Kraft noch ein Drehmoment übertragen werden müsste. Die Biologie ist bereits optimiert, so dass z.B. der Darm mit seiner Messfunktion lediglich die Gesundheit prüft.

Der nachfolgende Vergleich mit der Physik zeigt, dass die Gravitation dadurch verursacht wird, dass wegen der nötigen Ganzzahligkeit in der Gravitationsmatrix eine Abweichung von 0,5 als Mitte vorliegt. Der Ausflug in die Codierung der Biologie (nachgetragen am 9.1.2018) lässt den nachfolgenden Nachweis der Gravitationskonstante weniger märchenhaft erscheinen.

Die Serie von Dreiecken mit dem einheitlichen Steigungsdreieck 3:4:5 kann als Befehls- und Versorgungssystem sortiert werden. Als Taktgeber können 2 Dreiecke wegen der Teilbarkeit der 68er Kathete durch 5 = 13,6 gemeinsam als Bezug zu Millivolt in Betracht kommen: D.51:68:85 steht wegen 3:4:5 mit dem Goldenen Schnitt in Beziehung und D.68:576:580 nähert sich der BiXnom-Schraubenlinie für den Goldenen Schnitt von 6,73° (Abweichung ab 3. Nachkommastelle). Bei 4 Dreiecken (Nr. 2, 7, 16 und 22) mit dem gemeinsamen Steigungswinkel 22,619° stehen 2 im Verhältnis 1:6. Ein Zusammenhang zum Goldenen Schnitt ist nicht erkennbar, es reichen aber 2 Radien im richtigen Verhältnis aus. 1 Radius ist zwecks Linsenbildung dabei immer doppelt vorhanden. Es gibt aber 3 Varianten: Die Linse kann den 2. Radius als Innenkreis haben, oder es fehlt der Innenkreis, weil er zum Hüllkreis wurde. Im Sonderfall Radien 1:2 ist die mathematische Bedingung für den Goldenen Schnitt erfüllt, aber wegen einer nur punktuellen Berührung fehlt die teilbare Strecke. Dies ist dann ein elektrisch wirkender Sensor. Aus den Varianten kann ggf. noch das Passende gefunden werden. 1 Sensor 1:2 kombiniert mit 2 Radien 1:3 ergibt das vorhandene Verhältnis 1:6. Diese Kombination ergibt einen Katalysator-Effekt: Kleine Anfangsenergie für große Wirkung notwendig (z.B. Luft aus Rohrleitung absaugen). Die Zahl 2 ist hier wieder eine Besonderheit. Die alten Griechen hatten sich schon mit Wurzel (2) beschäftigt; sicherlich deshalb, weil es die Diagonale eines Quadrats mit der Kantenlänge 1 ist. Andere Lösungen R1/R2 (wie 1,28571429; 1,666...; 2,25; 2,333....; 2,5; 3;....) besitzen als Plus oder Minus eine abweichende Diagonalen-Differenz. Wird daraus wieder ein Quadrat gebildet, so führen R1/R2=1,666... und 2,333... auf die gleiche Fläche von 0,11111111.... Diese besondere Zahl zeigt, den Zusammenhang des Goldenen Schnittes mit der Zahl 1. Die Kombination dieser Lösungen aus 5/3 (z.B. Dreieck 3:4:5) und 7/3 dürfte daher besonders interessant sein. Woher 7/3 ? Im Dreieck als 2. Vorgang eine Kathete hoch und die andere herunter klappen: Was ist das? Eine Bewegung in der Kreation als relative Ruhe: Unend1ich vie1e läufer laufen gern einer 0 hinterher, wei1 sie die re1ative Ruhe 1ieben._dat04/2020

Fortsetzung siehe PREHISTORIC SLIME - die Gravitationskonstante

Ergänzungen zu den Kettenreaktionen des Goldenen Schnitts/Golden Ratio - DIE KRISTALLE

Mit dem Durchlauf der Episode EPI.VIR wurde der Goldene Schnitt biologisch weitgehend erfasst, so dass jetzt das ingenieurtechnische Interesse bedient werden kann, indem nach dem Ordnungssystem der Atome im Periodensystem der Elemente nun die Kristallsysteme als ein freier Fall der BiXnom-Kugel auf die Untergrenze entstehen. Die Kristalle müssen analog zu den Atomen auf das Energieminimum „111“ reagieren und einem Ordnungssystem folgen. Zugleich symbolisiert die 3 bereits ein Koordinatensystem x-y-z=111 und damit einen Einheitskubus. Eine Obergrenze können die Atome nicht haben, es sei man sucht nach deren Bestandteilen. Mit den Zeiten der Episoden TIME.EPI.QBUS und TIME.EPI.XBUS in einer Zeilenfolge 1 bis n wird die Gravitation-Verpackung wieder ausgepackt. Die 14 Bravais-Gitter liegen bei EPI.QBUS in 6 Programmzeilen mit 2x „1111“+ 4x „111“ vor. EPI.XBUS enthält 5x „1111“+ 3x „111“. Aus der Zuordnung ergeben sich die 7 Kristallsysteme, entsprechend dem internationalen Standard triklin, monoklin, orthorhombisch, hexagonal, tetragonal, trigonal, kubisch. Der Zifferncode wird ausgelesen sobald eine besondere Aktivierung „1111>111“ vorliegt. Voraussetzung für ein Kristall ist, dass die Strukturbildungsziffer 5 des Goldenen Schnitts enthalten ist. Fiele die 5 auf den rechten Rand würde das ebenfalls kaum eine Struktur ergeben – dieser Fall liegt aber nicht vorn. Mit der Gravitation kann man im Gegensatz zur Evolution keine Gespräche führen. Es ist aber möglich, aus dem Zifferncode die Gitterart zu deuten ( primitiv, innenzentriert bzw. raumzentriert, flächenzentriert).

Die 7 Kristallsysteme und 14 Bravais-Gitter resultieren aus der Kristallmorphologie, die eine Kristallform durch Vermessung der Geometrie von Flächen, Kanten und Ecken zurückführt. Alternative Kristallsysteme berücksichtigen beispielsweise die Unterschiede bei der netzartigen (retikulär) Entstehung der Kristalle und vermischen das retrikuläre System mit den Kristallklassen, so dass wie in Frankreich ein 8. Kristallsystem verwendet wird. Wie nachfolgend beschrieben gibt es nicht nur Kristalle, sondern bisher 2 unentdeckte Kategorien. Diese werden in Anlehnung an die Kettenreaktion der Atome (Isotope und Kernisomere) hier Kristope und Kristmere genannt. Ein Kristmer verfügt nach der BiXnom-Lesart bei der Kettenreaktion über beste geometrische Voraussetzungen, weil in der Ziffernfolge die 5 fehlt, kann kein Kristall entstehen. Es wird aber symbolisiert das 2+3= 5 ergeben. Somit ist ein Kristmer der Platzhalter für ein aufspringendes Kristop. Ein Kristop verfügt über beste Kristallierungseigenschaften, jedoch ohne nötige geometrische Voraussetzungen für ein Kristall. Es sind 2 Kristmere vorhanden. Das Kristop hat eine Weiche eingebaut und kann nach Wahl auf eine der beiden Kristmere aufspringen. Im Ergebnis bilden sich aus dem Kristop Kristalle, die nur 2 speziellen von den 7 bekannten Kristallsystemen angehören können. Die folgende Liste enthält folglich 17 Positionen. Davon sind 14 die Bravais-Gitter, aus denen sich die 7 Kristallsysteme bilden. Die Kristallgitter hinter dem Kristop können nur entstehen, weil der Zeilenlauf nicht stoppt, sondern einen nach Nachlauf auslöst, der mit der Stopp-Zeile für das letzte Gitter endet.

EPISODE EPI.QBUS

1.) #111194952442404: 44= Kubisch flächenzentriert [Fm3m]

2.) 1. Kristmere: #111181909046223: 22= Kubisch innenzentriert [Im3m], 2x 90° und 2+3=5

3.) #111155831431811: 11= Orthorombisch, basisflächenzentriert [Cmmm]

4.) #111064656036917: Kubisch primitiv [Pm3m]; x=y=z=111 und 6_6_6 als Würfel

5.) #111051643189110; 11= Monoklin basis-flächenzentriert [C2/m]

6.) 2. Kristmere: #111038633390236: [333_90° und 2+3=5]

7.) #111025626639223; 22= Tetragonal innenzentriert [I4/mmm]

8.) #111012622935002; 22= Orthorhombisch innenzentriert [Immm]

EPISODE EPI.XBUS

9.) #111193295586250; Tetragonal primitiv [P4/mmm]; 2+3=5_55_5

10.) #111180270718546; Orthorhombisch primitiv [Pmmm]: 18=1+8=9 incl. Null aus 707= 90°

11.) #111154230135172; Hexagonal [P6/mmm]; 2301=3_120=3 x 120°=360°oder 30° x 12.

12.) #111141214417357; 44= Orthorhombisch flächenzentriert [Fmmm]

13.) Kristop: #111115192124120:überbestimmt=11111: Löst a) Nachlaufzeilen bis Stopp aus!

Und entwickelt sich b) nach Wahl auf einen der beiden Platzhalter-Plätze „Kristmere“ von einem Kristop zum Kristall: Wahl 1: Das Kristop springt auf eine trigonale Kristmere und wird ein trigonales Kristall. Der innere Anteil „412“ = Quersumme 7 gibt 1 Elektron an die 1. Kristmere ab, um beim trigonalen System zu bleiben, z.B. Quarz und Calzium. Aber: Im Internet ist auch zu finden, dass der Quarz bei 573°C seine piezoelektrsichen Effekte verliert und hexagonal wird. Wahl 2: Das Kristop spingt auf eine hexagonale Kristmere und wird ein trigonales Kristall. Der innere Anteil „212“ = Quersumme 5 benötigt 1 Elektron von der Krimere zur 6 = hexagonal, z.B. Kalzit.

14.) #111102185546556: 55= Kubisch innenzentriert [Im3m]

15.) #111076181524193; Rhomboedrisch (Trigonal) [R3m]; 1_1_1, 93=93°>90°

16.) #111063184077256: Triklin [P1]

17.) #111050189671725; Monoklin primitiv [P2/m]; STOPP-Signal „050“

Kein weiterer Nachlauf! _dat24.01.2021

Koordinatensystem/Gitterkonstanten/Winkel:

Kubisch: a = b = c; α = β = γ = 90°; Hexagonal: a = b ≠ c; α = β = 90°; γ = 120°

Trigonal: a = b = c; α = β = γ ≠ 90°; Tetragonal: a = b ≠ c; α = β = γ = 90°

Orthorhombisch: a ≠ b ≠ c; α = β = γ = 90°; Monoklin: a ≠ b ≠ c; α = γ = 90°; β ≠ 90°

Triklin: a ≠ b ≠ c; α ≠ β ≠ γ ≠ 90°

Wasser

Die BiXnom-Zeiten aus dem Periodensystem werden für die Startzeit eines Wassermolekül addiert: TIME.EPI.MOL_WASSER = H+H+O = 0,00002249767874337320. Entstanden aus Sauerstoff O = 0,0000001113312499413660 und Wasserstoff H = 0,00001119317374671590. Der „Freie Fall“ zum Eiskristall erfolgt statt von der Fallhöhe PSE (Atome) vom tieferen Niveau des Ordnungssystems der Kristalle. Es werden 2 Episoden aufgesetzt:

TIME.EPI.Q_ICE = TIME.EPI.QBUS-WASSER= TIME.EPI.BIX – Schwelle-Wasser (H2O) = 0,0009478257746190510

TIME.EPI.X_ICE = TIME.EPI.XBUS-WASSER= TIME.EPI.XIB – Schwelle-Wasser (H2O) = 0,000949145971124230

EPI.X_ICE „fällt“ länger (schöner) und wird in der 1. Aktivierungszeile das übliche Wassereis Ih (h=hexagonal) bilden. Dazu schließen sich 6 Wassermoleküle über Wasserstoffbrücken zu einem Ring zusammen, wobei jedes Molekül ebenfalls Teil von zwei benachbarten Ringen ist.

Bis zum Stoppsignal fallen in beiden Episoden weitere Kristalle an. Praktisch sind dafür allerdings Temperaturen unter -22°C und ein Druck über 207,5 MPa erforderlich. Die Wissenschaft hat sich innerhalb weniger Jahre von 9 auf aktuell 17 Eisformen korrigiert. In den beiden Episoden liegen diese vor. Bezeichnungen: Eis Ih, Eis Ic, sowie Eis II bis Eis XVI . Es existieren weiterhin 5 amorphe Eismodifikationen, die keine geordnete Kristallstruktur ausbilden. Diese liegen ebenfalls vor, weil sie aus dem aktivierten Zeilenbereich aus 2 Gründen aussortiert werden: Amorph_5 = Im Ziffernbild fehlt die Strukturbildungsziffer 5; Amorph_2 = Bei der erzeugten Molekülbildung sollen H und O ein gemeinsame Ordnung bilden. Ein zusätzliches Bindungssymbol fehlt. Erwartet wird mindestens eine Doppelziffer. Zwei Ausnahmefälle sind akzeptabel: Bei EPI.X_ICE: „#90309#“ als Spiegelung und bei EPI.Q_ICE “256125“ als Stapelung.

Die Kristallisation wird in beiden Episoden durch das Energieminimum #1111 als Kettenreaktion ausgelöst und durch #1110 gestoppt.

In der 2. Zeile von EPI.X_ICE ist mit #555 eindeutig das kubische Ic vorhanden. Für die Zuordnung der BiXnom-Eiskristalle zu den wissenschaftlichen Bezeichnungen gilt vorläufig folgende Methode: Bei EPI.Q_ICE werden 3 Kristalle gebildet. Üblicherweise hat jedes Kristall ein ähnliches Modell, bei dem zwar die O-Atome geordnet sind, aber die H-Atome ungeordnet eingebunden sind. Nunmehr werden diese 3 Partnerkristalle in EPI.X_ICE identifiziert und in der Reihenfolge zurückgestellt. 14 Kristalle - 3 zurückgesetzte Kristalle ergeben 9 Kristalle, wie sie wissenschaftlich bis vor wenigen Jahren bekannt waren [siehe: Institut für Anorg. u. Analy. Chemie, Univ. Freiburg, AK Röhr (uni-freiburg.de); Vorlesung: Strukturchemie der Oxide]. Hierbei konnte Eis IV aber nicht aus H2O, sondern nur mit Deuterium, einem Isotop des Wasserstoffs, als D2O realisiert werden. Aus der BiXnom-Liste liegt die „Molekulare Eigenschaft“= #222 vor. Dafür gibt es in der Liste kein Partnerkristall, weil der Aspirant mit „222“ nicht kristallisiert (Amorph_5). Nun werden die 3 Kristalle in ihrer Reihenfolge mit ihrer Reihenfolge in Epi.Q_ICE hinten angestellt bis Eis XVI. Die Eiskristalle bis XVI wurden von der Forschergruppe Prof. Christoph Salzmann am University College London erforscht [siehe: Welt der Physik: Eis ist nicht gleich Eis].

EPI.Q_ICE.Z.8322.#111190590708445: Ein geschichtetes Eiskristall.

EPI.Q_ICE bildet 3 Eis-Kristalle und 4 amorphe Modifikationen (2x Amorph_5 und 2x Amorph_2).

STOPP: EPI.Q_ICE.Z.8329.#111097142018931. Weder ist mit der 5 ein Kristall vorhanden noch ein Bindungssymbol für einen Nachlauf als Kristmere enthalten, zumal sich in der Vorzeile 8328 ebenfalls kein Kristall bildete!

EPI.X_ICE.Z.8334.#111188899973705: Unverkennbar das natürliche hexagonale Eiskristall. EPI.X_ICE bildet 14 Eis-Kristalle und 1 amorphe Modifikation Amorph_5.

STOPP: EPI.X_ICE.Z.8347.#111015729289668. Die Kettenreaktion wird mit #1110 gestoppt, es liegt das letzte Kristall vor. Damit wird zugleich ein Nachlauf durch 1 Kristmere gestartet, die sich dann selbst durch #11100 stoppt.

KRISTMERE (Eismer): EPI.X_ICE.Z.8348.#111002430807482.

24 wie Zeit; 2+4+3=9 ; 8, 7 wie Gefäße und Nerven, 2+4+3+8+7+4+8+2=32; 3+2= 5

Die Kristmere löst einen Nachlauf bis #110 zur Bildung von Wasser aus. In der Folge liegen 76 Zeilen zur Beschreibung der Wassereigenschaften vor. Wasser endet bei EPI.X_ICE.Z.8424.#110000984375695. Die Evolution kann aus diesem 76-Seiten-Katalog ohne eigene Mühe schöpfen: In der Zeilennummer 24 (Stunden) = täglich. 84 zu 8+4=12 wie Tag und Nacht. Hinter 84 im Zifferncode 37°C Normaltemperatur, davor die 4 zu max. 37+4=41°C. Nunmehr abgespalten die 98 = 98°C. Addiert mit den vorderen 1+1+98=100° als Temperaturmaßstab. Neben dem „Nullpunkt“ 4°C nach innen 9+8=17°C als Kaltwarnung (Gänsehaut), Eigenwärme 37°C und rechts als Wärmewarnung (Schwitzen) 5+6+9+5= 25°C. Die Kristmere bietet die "24" an, und kann sich mit den 76 Wasserzeilen zu 100 ergänzen.

Bei der Kristallisation im Zustand der Relativen Ruhe blieb die Temperatur außer Betracht. Es handelt sich auch um ein Gleichgewicht, das Kristallisationswärme freisetzt. Der Temperaturbereich von Wasser mit 100°C wird dazu in den Eisbereich entsprechend der Anzahl der Kristallisations-Codezeilen verschoben: 17 Kristalle + 3 Amorph_5 [keine Kristallstruktur] = 20 Codezeilen, wobei die 2 Zeilen Amorph_2 entfallen, weil es eine Eisbildung ohne chemische Bindung ist [ohne Kristallisation keine Wärme]. Somit ergibt sich folgende Bilanz: 76 Wasser-Codezeilen + 20 Kristallisationszeile = 96 Codezeilen. Damit kann die 1. Programmzeile für die Kristmere 4 = Wasserzeilen repräsentieren. Ähnliches erfolgt beim Schubverhältnis von 1:4 beim Goldenen Schnitt. Vor dem Hintergrund einer zusätzlich vorhandenen Struktur als Kristmere, existiert genau genommen keine Wasseranomalie, weil Wasser erst ab 4°C beginnt. Alter Schwede, erstaunlich, woher wusste Anders Celsius (1701-1744), dass ein Thermometer eine 100°-Teilung benötigt? a) Primär hatte er kein Eisproblem, weil die Original-Skala umgekehrt mit dem Siedepunkt bei 0° (Celsius) gepolt war. b) Für die Messgenauigkeit ist nur Quecksilber geeignet, und ist selbst elektromagnetisch auswertbar. c) Quecksilber Ordnungszahl 80 = 76 BiXnom-Codezeilen für Wasser + 4 äquivalente Zeilen der 1 Kristmere (Eismer) durch die Kompressionswirkung 1:4 beim Goldenen Schnitt = 80! Die 100 haben folglich einen physikalischen Hintergrund und sind nicht zufällig.

37. Wasserzeile =37°C: Die Triebkraft der Würfelkunde manifestiert sich als Evolution. Wasser bildet von 31-37°C eine optimale Struktur #1105: Zeile Nr. 37: Z.8385.#110512616861164. In der Zeilennummer wurde das starre Achssystem der Physik x-y-z und die 63 mit 8_8 stillgelegt und durch eine Struktur 5 mit 8x8 =64 der Biologie ersetzt. Die 64 steht jetzt hinten im Zifferncode und bezieht sich auf die Gravitationslinse 8*8 = 64 vs. 7*9=63. Die 8 wurde flexibel mit der 6 für das hexagonale Blut markiert 6_8_6, das mit allen Bestandteilen ein octogonales BiXnom-Gesamtsystem bildet. Mit 1_26_1 ist das Eisen im Blut über seine Ordnungsnummer im PSE codiert. Das mentale Vermögen ist markiert als 6_1_6 und mit 6_11_6 über die 11 als Input-Output-Schleife über die vordere 11 realisiert. Ein großes Gehirn kühlt. Die Physik kennt das Wasser je nach Kernspin der Wasserstoffatme als 2 Isomere, para-Wasser und ortho-Wasser. Hier läuft parallel noch die Episode EPI.QUS mit: Hat man sich den Kopf auf 38°C erhitzt, findet man dort parallel in Wasser Nr. 38 mit EPI.QBUS.Z.8386.# 110342010001870 den internen Schleifen-Partner für Denkaufgaben. 55°C: Z8403.#110275888656534. Mit 5_6_5 wurde die 6 aus der Biologie 64 geklammert und die 4 durch 888 weggedrängt, so dass sich die Salmonellen nicht mehr vermehren. 60°C: Z8408.#110210310701815. Warmwasserkessel gegen Salmonellen auf 60°C hochheizen, aber Korrosion zerstört auch das Rohr 5. 62°C: Z8410.#110184101353253. Der Molekülverbund trennt sich 101_101 63°C: Z8411.#110171001353092. Die Wasserstoffbrücken werden zerstört 1_00_1. 72°C: Z8420.#110053241375399. Das Steak für Feinschmecker. Vorn ist mit der 5 noch Leben, das als 99 gerade aushaucht. Und Milch wird pasteurisiert. 76°C: Z8424.#110000984375695. Das Steak ist perfekt gebraten. Freies Wasser wurde herausgebraten 0__9_5. 82°C: Z.8430.# 109922691860125. Das Steak ist tot gebraten, denn 5 und 99 haben die Plätze getauscht. Und der Kuchen ist gebacken.93°C: Z.8441.#109779444660687. Das Brühwasser liefert einen schmackhaften Kaffee mit Wirkstoff 77 (Koffein) und geht in den Kreislauf 44_4 (Extra). Nur für 66? 6+6+0+6+8+7= 33 Ok.; 97°C: Z.8445.#109727447291990. Brühwasser schiebt das Aroma 1 hinten heraus 99 und Kaffee schmeckt bitter.

Das Licht im Tunnel

Eine der 76 Eigenschaftszeilen des Wassers bietet am rechten Zahlenrand die 42 für 42° an, um die Lichtbrechung wie sie beim Regenbogen unter 42° sichtbar ist, zu erwähnen. Auf der Sonne sind beim „Wasserstoffbrennen“ Wasserstoff und Helium beteiligt. Wasserstoff hat im BiXnom-PSE einen Zeitüberschuss. Dieser Batteriespeicher lässt sich entleeren, indem die Zeitdifferenz zum Helium als Brennstoff dient, um das Sonnenlicht zu emittieren. Die Evolution nutzt das Sonnenlicht, so dass etwas Licht in die an sich unlesbaren Ergebnisse kommt. Entsprechend dem Zugang über die Lichtkugeln sind die dimensionslosen Ergebnisse als Wellenlängen in Nanometern zu lesen.

Wasserstoff = 0,00000111137895357463; Helium = 0,00000111116717106793

Photonen-Brennstoff = 0,000000000211782506699958

Die Kettenreaktion wird gestartet und beim Energieminimum ausgelesen. Anfangs mit hoher Intensität bei #1120 liegt nur schädliche Röntgenstrahlung vor. Im Countdown kann dann rechts eine 9 folgen als #1119. Der Bereich der ultravioletten Strahlung beginnt und reicht bis #11120. Das sichtbare Licht entsteht nunmehr durch das Beiziehen der Ziffer 9 auf #11119 und weiter bis #11112. Die Strukturbildungsziffer 5x 1= 5 ist dann das optimale Sonnenlicht mit #111119 bis #111112. Warum geht es nicht weiter? Das Ziel ist erreicht, wie ein gesuchter Rundfunksender, der durch eine Resonanz am Schwingkreis abgestimmt ist. Hier ist die Rechenleistung des Computers in der Stellenanzahl ausgeschöpft – mehr kann die Biologie nicht verarbeiten. Infolge dessen springt der Countdown auf #11110, so dass die fallende Anzahl der 111 eine unsymmetrische Gaußsche Glockenkurve bildet (Grundriss elliptisch), die über #1110 erneut mit #1109 eine Doppelziffer 11 ergibt. Jetzt als infrarotes Licht (Wärmestrahlung). Das Ordnungsprinzip des Lichts wird auf diese Weise gebildet. Welche Wellenlänge an den Schwellen vorliegt, ist im Zifferncode enthalten, der mit Hilfe der Evolution lesbar ist.

Farbsehen: Lichtstahlen von 400 nm - 780 nm sind von den meisten Menschen sichtbar.

Der S-Zapfen deckt mit das blaue Spektrum ab. Aktuell sind bei Wikipedia 455 nm notiert. Hier wird aber der bisherige Wert von 420 nm bestätigt als letzten Vorläufer vor #11111 (5=Struktur): Z.190589#111120005194402: Vorläufer meint dann auch vorn: 1+1+1+1=4; 20; 00=Stopp; ergibt: 420 nm. 44 als Netzhaut, 2 als Sehnerv 2 bzw. paarig.

Der M-Zapfen des Auges repräsentiert die optimale Wellenlänge und ist gemäß Zifferncode bei 534 nm grünempfindlich. Der Bereich von blau bis orange wird abgedeckt: Z.190597.#111115341112378. Weiterhin wird mit den 8x1=8 und hinten ebenfalls 8 die 8_237_8 markiert, was die Quersumme 12 wie 12 Uhr mittags ergibt. Beide Quersummen 5+3+4=12 und 2+3+7=12 teilen die 24 Stunden des Tages. Die innere Uhr kann somit mittels Sonnenlicht justiert werden.

Der L-Zapfen wird als Rotrezeptor bezeichnet, ist mit 564 nm aber grün-gelb empfindlich. Es ist der erste Nachläufer nach #11111(5=Struktur), um den Gesamtbereich vollständig abzudecken: Z.190607.#111109511560414. Die Markierung 4_1_4 hält die Ziffer 1 gefangen, so dass die 4 davor freigestellt ist. Folglich ergibt sich „56_0=nichts_4“, zu lesen als 564 nm. Dies ist der bisherige Wert, aktuell nennt Wikipedia ungefähr 563 nm, was hier nicht bestätigt wird.

Nachtsehen: Die Fotorezeptoren für das Sehen bei Nacht sind bei 498 nm empfindlich und liegen als Stäbchen im Randbereich des Auges, um das Restlicht zu sammeln. Für diese Sammelfunktion sind 2 Codezeilen erforderlich. Die Wellenlänge setzt sich hierdurch als eine Ziffernsammlung zusammen: Z.190593.#111117673104447. Vorn 11111= erzwingt ein Struktur 5 mit 44 als Netzhaut. Die Stäbchen 1 bilden eine Form 7, die im Außenbereich des Auges anzuordnen ist (die 7 am rechten Zahlenrand). Für die Netzwerkbildung 44 aus Stäbchen 1 wird die Ziffer 4 mit 4_4_4 markiert und an die Folgezeile weitergereicht. Z.190594.#111117090097253. Mit der 9_00_9 liegt mit 00 ein Platzhalter vor, mit dem die 4 als Restlicht (der Vorzeile) eingesammelt wird. Nunmehr wird der Zeilenrest ergänzt: 7+2= 9 und 5+3= 8. Die Stäbchen müssen folglich auf 498 nm empfindlich sein. Weil der Zeilenbereich zwischen den S- und M-Zapfen liegt, ist nur diese Lösung möglich. Das Sehen bei Nacht ist als 2-Phasen-Reaktor organisiert. Vergleichsweise sind für das Laserlicht 3 Energieebenen erforderlich.

Der 5. Fotorezeptor des Menschen - das 3. Auge im Auge: Um die volle Energie nutzen zu können, muss vor den S-Zapfen bereits ein Einschaltpunkt eingerichtet werden. Die Wissenschaft hat diesbezüglich den 5. Fotorezeptor auf der Netzhaut gefunden, der auf blaues Licht reagiert und die Melatonin-Produktion zur Zeitsteuerung beeinflusst. Es handelt sich um Zellen in der Netzhaut, die bisher ausschließlich zur Bildverarbeitung bekannt waren, tatsächlich aber lichtempfindlich sind. Hier findet man nur etwas weiter vorgelagert einen Schwarzlicht-Rezeptor (Nahes Ultraviolett) im Zulauf am Übergang #111 zu #1111: Z.190451.#111200522286551: Wegen 55 muss ein Schwarzlichtsensor 1 gebildet werden. Markiert ist die 2 für den Sehnerv 2_2_2. Z.190452.#111199938409656. Schaltschwelle bei 384 nm (Schwarzlicht). Die Sensorstruktur 5 ist markiert 6_5_6. Grenzwert als 9.

Das Auge wurde zweimal durchlaufen. In der Episode Epi.Vir beginnt das Auge in Zeile Z.30787.#200751532200040. Für das Auge wurden rechts die 4 Rezeptoren erkannt und mit 3_22 die 3 Farbrezeptoren. Als Struktur ist aber mit 5_1_5 noch ein 5. Rezeptor avisiert. Nunmehr wird der Bereich gesucht, mit dem die 384 nm eingegrenzt werden. Z.30789.# 200738491728950 bis Z.30795#200699380478735. Im Bereich liegen 2 Zeilen vor, die eine 12 für für 12 Stunden Tageslicht enthalten. Z.307900.#2007319721286990: Die Evolution muss daraus Tag und Nacht gestalten: 2+0+0+7+3 = 12 Stunden vom Sensor 1 zu erfassen 9_7+2 wie 99 die Tageszeit von 1+2= 12 Stunden. Ein Zusammenhang mit Wirkstoffe 88 (Melatonin) und 6 als gesteuert, aber nur 8 als halber Wirkstoff enthalten (wie auch nur die halbe Zeit 6). Z.30793.#200712415868627. Es soll keine Wirkstoffmischung 86_86 entstehen, sondern 88 wird teils über das Auge mittels Sonnenlicht gesteuert, teils über die innere Zeitmessung auch ohne Sonne. Z.30794.#200705897962026. Der Rezeptor sitzt in beiden Augen 2_0_2 und ermittelt mit 6+6= 12 die Zeit. Dass sich der 5. Fotorezeptor in allen Stäbchen und Zäpfen befindet, konnte hier noch nicht gefunden werden. Es ist der Gelbe Fleck für das scharfe Sehen selbst, der den 5. Rezeptor enthalten könnte: Z.30844.#200380541494055. Verstecken die Struktur 5 und 1 als Sensor die 4 für das unsichtbare Schwarzlicht, ergeben sich 384 nm, zumal die 4 versteckt über die 9 markiert ist 4_9_4: Mit 9 Arterie und 44 Netzwerk, ist es der Blutkreislauf. Außerdem ist die Raffinesse der Evolution grenzenlos: Siehe Zeilennummer 384 nm mit 44 als Netzhaut.

Auslesbare Obergrenze: Infrarot-Licht mit 940 nm ist unsichtbar, bei 850 nm sind noch die roten LED der Kamera sichtbar. Das Nahinfrarot beginnt ab 780 nm. Das untere Ende des sichtbaren Lichtes (Wärmestrahlung) ist hier als Nachlauf von #111 auf schwache #11 zu finden. Z.190795.#111000029717738. Der Schaltpunkt 1 des Rotlichts ist als Formgröße 7 für die 1. Ziffer markiert. Die hinteren „38“ können an die Folgezeilen als letzte Ziffer übertragen werden. Weil der Wert aber bereits dort vorliegt, steht hinten eine Null. Z.190796.#11099944794438: Die 44 können als 8 gelesen werden, somit folgen 780 nm. Mangels biologischer Funktion ist die Aussage unsicher. Alternativ kann man auch für 44 Jahre 4+4=8_79 wie 879 nm und für 88 Jahre 4+4=8_38 wie 838 nm lesen.

Auslesbare Untergrenze: Die Ultraviolette Strahlung (UV-Licht/ Schwarzlicht) liegt im Bereich von 380 bis 100 nm, nur fluoreszierende Stoffe sind sichtbar. Darunter liegt das Röntgenlicht. Im abgedunkelten Raum kann es als blau-grauer Schein wahrgenommen werden, gilt aber als unsichtbar. Die Grenze ist willkürlich gewählt. Das UV-Licht liegt am Übergang von #1120 auf Z.18910.#1119949797461440. Markiert ist die 7 über 9_7_9. Die 9 ist damit gefangen (auch gefolgt von 7_9_7), so dass die in 9_94_9 markierte Zahl freigestellt ist als Wellenlänge 94 nm.

Wellenlängen der Bioreaktoren: Der Bereich #1111...#11111...#1111 stellt Lichtstrukturen dar, die von der Physik gemieden werden. Es muss unwirtschaftlich viel Energie hinein gepumpt werden, um dort Laserlicht zu erzeugen. Wikipedia-Laserdiode: „Schwächen gibt es im grünen bis gelben Bereich zwischen 510 nm und 635 nm. Damit müssem exakt an diesen Grenzen über 3 Zeilen aktivierbare chemische Reaktion auslösbar sein, denn das alternative Laserlicht arbeitet auch über 3 Energieebenen.

Bioreaktor: 510 nm, hier kann das gesammelte Restlicht der Stäbchen verarbeitet werden

Z.190594.#111117090097253: Stäbchenenergie 498 nm über Vorzeilen gebildet

Z.190595.#111116507096177: 7_9_6+1=7_77: Universalwirkstoff 77 steht bereit 9

Z.190596.#111115924101219: 5x 1=5_10 = 510 nm; die 10 steht solo, weil die 1 für die Markierung 1_0_1 gefangen ist. Nunmehr wird beidseitig der 10 die Zeit sichtbar. 24_10_12 .

Bioreaktor: Der Bereich 635 nm muss am Übergang #1111 auf #111 liegen. Hier fließt einfach nur die Energie der Kettenreaktion ab.

Z.190623.#111100185549466

Z.190624.#111099602725763

Z.190625.#111099019908175 = 635 nm und nun alternativ auch lesbar 4x 9 = 36...5 oder mit der 1. Zeilennummer _623 +12 Stunden = 635 ergibt eine Wirkstoff-Reaktion.

Die Kettenreaktion des Lichts ist an 9 Stellen auslesbar. Der Zifferncode stammt also nicht direkt aus der Evolution, sondern aus dem Wasserstoff bzw. aus dem Prinzip der Relativen Ruhe. _dat 01.03.2021

Unser Sonnensystem

Das Ordnungssystem des Sonnensystems entsteht bei #55555, wobei die Planeten bis #555 vorliegen. Die 4 Gesteinsplaneten zeigen im Zifferncode die Umlaufzeit, die 4 Gasplaneten geben nur geometrische Hinweise. Alle verfügen über ein Ringsystem. Von Merkur zur Sonne verbleibt 1 unbenannte Zeile.

Merkur: Z.38119.#555582535480885: Die Umlaufzeit ist mit 88 Tagen enthalten. Die hintere 5 ist eine Kreiszahl, die einen symbolischen Bahn-Ring zu den vorderen 5555 schließt. Weil damit die 5x5 für die folgende Sonne symbolisiert ist, kann innenseitig kein weiterer Planet liegen. Die Eigenrotationszeit beträgt 58,65 Tage = 58 Tage + 15,6 Std. Die 58 Tage folgen den statisch blockierten 555. Markiert ist 5_3_5, womit die rechte 5 geklammert und die linke freigestellt ist: 2+5+3+5 = 15 Stunden ergeben insgesamt = 58 Tage + 15 Stunden. Es fehlen noch 0,6 Stunden = 36 min: 3+5+4+8 = 20 min. Die fehlenden 16 min sind markiert in 8_0_8 = 16 min.

Venus: Die Venus hat die kreisförmigste Planetenbahn und dreht sich als Ausnahmefall im Uhrzeigersinn. Die Besonderheit erklärt sich daraus, dass ihr der Programmcode keine Monde schenkt, sie diese aber simulieren muss, weil 4 Programmzeilen zu füllen sind. Wenn sie einen Asteroiden in der eigenen Umlaufbahn laufen lässt, ist das noch kein Mond, sondern der erst im Jahre 2020 entdeckte „2020 AV2“ (“A kilometer-scale asteroid inside Venus’s orbit”): Z.38115.#555640841400914. Weil 44 ein räumliches Netzwerk ist, ist der Asteroid mit 4_4-4_4 gefangen. Die Benennung der 225 Umlauftage um die Sonne zieht sich wie Laserlicht über 3 Energieebenen bzw. Programmzeilen hin. Die 2_2_5 wird im Durchlauf der 3 Zeilen eingesammelt. Aber die Venus muss mit dem Uhrzeigersinn laufen, weil dadurch noch die vorhandene 6 in eine 2 getauscht werden kann. Z.38116.#555626263773634: Markiert ist die 6_2_6_2_6 , die beim Rechtsdrall zur 2 wird. Z.38117.#555611686911243: wie vor die 6 gegen die 2 getauscht. Z.38118.#555597110813680: Die 555 sind statisch blockiert. Es folgen nun 225 zusammengesetzt. Die Eigenrotation um ihre Achse dauert 243 Erdtage, die am Zahlenende stehen.

Erde: Z.38114.#555655419793143: Für die Erde sind 365 Umlauftage um die Sonne als ein Kreis symbolisiert. Hierfür gelten die 555 zum Jahresanfang bereits mit den 3 Ziffern als Platzhalter für die Ziffer 3. Diese steht am Jahresanfang zunächst am Zahlenende. Mit der Logik steht die Ziffer 3 an Silvester ideel vorn. Die 4+1 = 5 erweitern den Strukturbildungsblock von 55 auf 555. Hierdurch werden 6 Stunden markiert 555_6_55_wie 5. Die 6 Stunden beziehen sich auf den Wechsel von Ebbe und Flut, mit der der Mond in eine Beziehung zur Codezeile der Erde gesetzt wird. Markiert ist die 7 als Form, wobei die 9 gefangen ist, um die 79 freizustellen: 9_7_9. Somit ergeben sich 7+9+3+1+4=24 Stunden der Erdrotation, die mit Verweis auf die folgende 3 als Jahresring durchgehend gelten.

Erdmond: Z.38113#555669998950380. Die Bedeutung des Erdmondes belegt die eigene Programmzeile. Die 9 steht für etwas Abgetrenntes. Steht aber nicht am Zahlenrand, sondern wird mittig als existenziell Notwendiges Extra 8 gegenüber der Erde 999 symbolisiert. Die Quersumme 5+5+5+6+6= 27 Tage sind als Umlaufzeit des Mondes um die Erde vorgegeben. Die hintere 5 fordert die eigene Strukturbildung. Mit 5+3= 8 zusammen mit der folgenden 8 wird der Mond als Extra nochmals fixiert.

Mars: Der Mars ist etwa halb so groß wie die Erde. Die Umlaufzeit um die Sonne von 687 Tagen steht am rechten Zahlenrand: Z.38112.#555684578872687 = 687 Tage. Die Eigenration von 24 Stunden und 37 min wird erst im Zusammenwirken mit den Monden realisiert. Markiert ist die 88 in 7_88_7. Für 3*8 =24 Stunden fehlt der Bezug nur vorderen 8. Mit der Methode der Biologie wird im Notfall immer die 26 für Eisen eingefärbt, was hier den Roten Planeten ergibt. Hinter der 26 kann nun hinten auf die fehlende 8 zugegriffen werden. Vorn bleiben noch 6845=6+8+4+5=26, womit die Ordnungszahl von Eisen bestätigt wird.

Marsmond Phobos: Der innere Mond Phobos wendet dem Mars immer dieselbe Seite zu (gebundene Rotation) und ist beim Umlauf weniger als 6 km von der Marsoberfläche entfernt. Mit Ausnahme der Venus erfolgen alle Drehungen gegen den Uhrzeigersinn: Z.38111.#555699159560123: Mit der 6 als gesteuert ist 6_991595_6 markiert, so dass 12_3 am Rand stehen. Die 3 ist eine Ringzahl in Bezug auf den vorderen Platzhalter für den Mars auf der Umlaufbahn. Der Mond Phobos überholt den Mars auf einer kreisförmigen Umlaufbahn. Als Mondfunktion muss für zusätzliche 37 min der Marsrotation eine Ziffer 7 hinter die 3 bewegt werden. Die Ziffer 7 wird durch die Mondumlaufzeit von 7 Stunden (Ist=7 h+39 min+12 Sek.) erzeugt. Diese ist als Quersumme beidseitig der 99 verankert 6_99_1 mit 6+1=7 Stunden. Mit 99 für herausgehoben, wandern die 7 aufgrund des Überholeffektes hinter die 3 zu 24 Stunden + 37 min als Eigenrotation des Mars. Nunmehr wird die eigene Umlaufbahn des Phobos präzisiert: Die Markierung 59_5 klammert die 5 an die 9. 6+9+9+1+5+9 = 39 min. Die noch fehlenden 12 Sek. stehen hinten =0_12_3. Die Klammerung 59=QS=14 wird nochmals durch die Zeilennummer bestätigt: 3+8+1+1+1=14.

Marsmond Deimos: Umlaufzeit um den Mars 1 Tag + 6 Stunden +18 min = 30 h*60+18min= 1818 min. Vergleichsweise sind es beim Phobos 7h*60 +39min +12 s =459min+12s. Das Umlaufverhältnis beträgt 3,96 = rd. 4. Das Verhältnis 4:1 ist für dem Goldenen Schnitt typisch. Es muss somit lediglich die Ziffer 4 markiert werden: Z.38110.#555713741012749: Als Form 7 ist markiert 7_1+3=4_7. Mit 4_101 sind die 2 Monde im Umlauf 0 beschrieben.

Asteroidengürtel: Bisher wurden 650000 Objekte erfasst, davon ist der Zwergplanet Ceres am größten: Z.38109.#555728323230624. Der Gürtel wird mit einer Spiegelachse gebildet: 3 _2_3_2_3. In Übereinstimmung mit der Astronomie kann man darin 3 Hauptgruppen erkennen, wo je Spiegelseite jeweils 2 Nebengruppen anzuordnen sind.

Jupiter-Trojaner: Wikipedia: „Bislang sind bei Jupiter im Punkt L(4) 4.188 und im Punkt L(5) 2.268 Trojaner bekannt“. Es steht eine Zeile zur Verfügung: Z.38108.#555742906213809: Eine Spiegelung ist über 90_1_09 vorhanden, die für den Zusammenhang beider Punkte typisch ist. Die Trojaner des Jupiters entstammen aus der Ursprungsregion des Planeten und liegen in dessen Bahn. Die Umlaufzeit des Jupiter um die Sonne ergibt sich am einfachsten aus der Zeilennummer der Trojaner: 3_8+1=9_8 wie 389 Tage.

Jupiter: Mittlere Dichte =1,326 g/cm³. Es liegen 2 Zeilen vor: Z.38106.#555772074476351: Mit 7_44_7 wird eine räumliche Gruppe gebildet. Das Ringsystem besteht aus 4 Ringen. Mit 4x Formgröße 7= 28 plus hinten 51 = 79 Monde. Summe 6+3 =9 hebt die Monde einzeln heraus. Die 79 Monde würden sich alternativ ergeben aus 76+3 oder 77+2. Programmzeile für den Jupiter selbst: Z.38107.#555757489962365. Die Jupiter-Trojaner kreisen vor und hinter dem Planeten. Das ergibt einen Gesamtring mit 7 als Form 7_5_7 von maximal 5x 5, weil hinten die 5 wie eine Kreiszahl den Ring schließt. Die Eigenrotation von 9 h+55 min+30 s = rd. 595 min ist nicht erkennbar, evtl. wird ein Zahlenring die 5_9_5 dargestellt.

Uranus: Mittlere Dichte =1,271 g/cm³. Die Dichte liegt nahe bei 1,2533 g/cm³ bei der nach der BiXnom-Formel die Reibung Null ist. Der Uranus rollt daher, d.h. er rotiert beinahe senkrecht zur Umlaufbahn des Planeten. Es sind Monde und ein Ringsystem mit insgesamt 3 Programmzeilen vorhanden. Es sind 27 Monde bekannt: Z.38101.#555845008529851. Die 13 Ringe sind hinten mit 8+5 = 13 zählbar und mit der 1 freigesetzt. Monde vorn = 5+5+5+8+4= 27 Monde; 500 als Ringsystem. Planet: Z.38102.#555830420187808: 3_4+2=6_1+8=9 wobei aus 8_78 eine 8 freigestellt wird: 3_6_9= 369 Umlauftage. Es fehlen noch 0,66 Tage=15,83 h. Aus 8_0_8 sind rd. 16 h zu finden. Die Eigenrotation von 17h+14min+ 24s ist nicht lesbar. Es ist noch eine 3. Programmzeile für das Ringsystem des Planeten vorhanden: Z.38103.#555815832611496. Der 11. Ring (von innen gezählt) ist der hellste Ring. So auch typisch als Zahl 11 vorhanden.

Saturn: Mittlere Dichte = 0,687 g/cm³. Das Ringsystem ist als Extra 8 ausgewiesen: Z.38104.#555801245800857. Der Ring wird als Spiegelung 58_00_85 mit der 5 als Ringstruktur markiert. Der Saturn hat 7 Ringe, die hinten als Struktur 5 _7 vorhanden sind. Planet: Z.38105.#555786659755829. Aufgrund der Zeilenkopplung werden die statisch notwendigen 555 nicht doppelt, sondern als Ziffer 3 gezählt. Gefolgt von 78 ergibt sich die Umlaufzeit von 378 Tagen. Der Saturn rotiert als Gasplanet nicht wie ein starrer Körper, sondern am Äquator schneller als am Pol. Rotation um die eigene Achse 10 h+ 33 min+38s. Die 82 Monde werden hinten mit der 9 herausgeschoben. Der größte Saturnmond „Titan“ besitzt einen Durchmesser von 5150 Kilometern. Die 66_ 5_97 können der Bezug zum räumliche Gebilde der teils gegenläufigen Mondbahnen herstellen.

Neptun: Wird das Sonnensystem mit #555 begrenzt müssen noch 10 Programmzeilen gefüllt werden. Davon stehen 3 Zeilen für den Kuipergürtel am Ende zur Verfügung. Die Anzahl der Ringe ist mit maximal 7 genannt, davon sind 2 sehr breit. Wie beim Uranus und Jupiter sind die Ringe aufgrund des Staubgehaltes dunkel. Im äußeren Adams-Ring ist der Staub nicht gleichmäßig verteilt. Die dichteren Bogenabschnitte reflektieren stärker, so dass sich leuchtende Abschnitte als Ringbögen bilden: Z.38095.#555932554665858: Mit Extras 8 können in der Ringstruktur 55 als 8_5_8 im Ring 8 nunmehr als 5 Struktursegmente gebildet werden. Streusand ist in der Biologie vorhanden. Es werden 3 - 4 Segmente genannt. Der Neptun müsste nunmehr noch 5 Zeilen füllen. Mittlere Dichte = 1,638 g/cm³. Die Umlaufzeit beträgt 367,49 Tage. Die Eigenrotation beträgt 15 h+57 min+59s. Bekannt sind 14 Monde, davon hat Triton den maximalen Durchmesser von 2700km. Er dreht sich dem Planeten entgegen. Es Ringsystem besteht aus mehreren Ringen und Ringbögen. Wie beim Uranus und Jupiter sind die Ringe aufgrund des Staubgehaltes dunkel. Die weiteren Ringe sollen hier mit 2 Zeilen den vorhandenen beiden sehr breiten zugeordnet werden. Dann könnte der große Triton eine gesonderte Zeile erhalten: Z.38098.#555888778150975. Der Triton wird als Extra 8, als Form 7 herausgestellt 9 und ist als 1 von den dann übrigen 13 Monden gesondert erfasst. Z.38099.#555874187511374: Die übrigen 13 Monde sind nunmehr zu lesen als 1 (Triton) +13 Monde. Planet: Z.38100.#555859597637686. Die Umlaufzeit ist nicht lesbar. Ist der Mond Triton mit seiner entgegen gesetzten Drehrichtung der Systemgeber, dann kann die Umlaufzeit rückwärts als 367 Tage gelesen werden. Auf den Triton wird mit 6 als Steuerung hingewiesen 6_8_6. Die Neptun-Trojaner werden als weitere Zeile ergänzt: Z.38094.#555947148369713. Ein Zusammenhang mit dem Neptun ist nur gegeben, wenn der Triton als Extra als Bezugsbasis gilt. Für das externe Element steht 9__9. Die 555 zählen als 3 und symbolisieren mit der hinteren Ringzahl 3 die Kreisform. Die Ziffer 8 ist nunmehr auffällig: 4 _7+1= 8_48_3+6=9_9_7+1=8 und somit 48_48_99_8. Die 44 sind ein räumliches Gebilde, die 48 48 sind Verfolger der 8. Die Bedeutung des Triton soll nun im Nachlauf der Sonne überprüft werden, indem die 8 Zeilen vom Ende des Kuipergürtels zurückgezählt werden: Z.38152.#555101978139962: Vor der 99 sind 13 zu lesen. Die 99_ 6+2=8 für den Triton. In der Vorzeile stehen 13_7 als Form dann hinten als restliche Monde. Der Triton hat im Neptunsystem die größte Dichte (2,05 g/cm³).

Kuipergürtel: Der Kuipergürtel liegt außerhalb der Neptun-Bahn und gehört noch zum Sonnensystem. Er enthält mehr als 70000 Objekte mit mehr als 100 km Durchmesser und diverse Sonstige. Die 3 Zeilen werden lediglich verteilt: Der Planetenbereich #555 endet (#55) in Zeile: Z.38091.#555990934078807. Die 99 steht als Ende korrekt im linken Zahlenbereich, d.h. es gibt keine Nachfolger. Mit 7 als Form können die 78807 als ungefähre Anzahl großer Objekte dienen. Vor dieser Zeile müssen aber noch weitere mit Substanz gefüllt werden. KBOs (Kuiper Belt Objects): Z.38092.#555976338076127. Plutinos: Z.38093.#555961742839783. Die letzte Zeile im Nachlauf hinter der Sonne enthält mit der 88 einen Zusammenhang in Zeile Z.38159.#555000148588691. Die 6+1=7 stimmen überein, weil 9 lediglich dem Nachlauf anzeigt.

Hills-Wolke: Das Kometengebiet liegt hinter der inneren Begrenzung der Oortschen Wolke (zirkumsolare Kometenwolke). Die Wolke ist eine hypothetische, bisher nicht nachgewiesene kugelschalenförmige Ansammlung astronomischer Objekte im äußersten Bereich des Sonnensystems. Entfernung: 3000-fache Abstand Sonne-Erde. Sobald die Planeten mit #555 beendet sind, muss dann ab #55 der Wolkeninnenrand zu finden sein. Die Hills-Wolke wird mit der 9 als große Struktur 555 herausgeschoben: Z.38083.#556107729695556. Die Zeilennummer selbst zeigt mit der 8 die Wolkenform nach: 38_0_83. Damit diese zum Sonnensystem gehört, muss sie auch im Nachlauf hinter der Sonne im Zeilenlauf wieder auftauchen: Z.38175.#554767535559813. Werden Vor- und Nachlauf symmetrisch verteilt, sind je 30 Zeilen vorhanden, so dass für die Sonne 9 Zeilen verbleiben. Symmetrisch ergibt sich für die beiden Erdzeilen: Z.38136.#555334871774592 und Z.38137.#555320310197337. Mit 77 liegt der Universalwirkstoff und mit 33 der Spezialwirkstoff vor, zugleich mit 3_ 2_0_ 3 auch 66. Unter diesen Annahmen liegt die Sonnenmitte in Zeile: Z.38125.#555495099540875. Die Differenz des Triton vor und nach der Sonne wirkt genau: #78680001.

Oortsche-Wolke: Der Außenrand der Oortschen Wolke wird beim 200000-fachen Abstand Sonne-Erde vermutet. Zu finden in Zeile Z.38045.#556663179655562. Die Kugelform ermöglicht den Vergleich zum dimensionslosen BiXnom-Vakuummodell. Der Lichtkugelradius ist die Differenz von Modellradius zur Lichtgeschwindigkeit. In 2 Episoden kann daher von den beiden Wolkenradien (innen + außen) die maximal wirkende Lichtzeile #111111843307796 subtrahiert werden. Fehlt nunmehr das Licht, steht das System am Anfang. Die Ziffer 5 ist dann nicht dominant, so dass die Anfangsinformation bei #6666 erwartet wird. Im Ergebnis liegen exakt 10 Zeilen als Count-Down 9, 8... bis 0 vor, und zwar in direkter Folge der #6666x mit x= 9 bis 0. #6666xY. Der Wert Y ist konstant mit 0 für den Wolkeninnenrand und 3 für den Außenrand. Die weitere Zahlenfolge ist divers.