Der BiXnom-Bausatz

Sorry, der Mathematik-Würfel "BiXnom" wird nicht produziert.

Für Selbstbastler als Download hier unten ein Schnittmuster zur Orientierung.

Das X lässt sich unterhaltsamer auch als Oktoberfest etc. denken: „BiXnOM“: Bixn - Die schöne Maid mit OM-Laut in heiliger Yoga-Andacht. Bayrisches Sprichwort: „A oide Bixn ko a no krachn“. Preußisch in relativer Ruhe formuliert: „Auf ´nem altem Stubben lässt sich gut ruhn“.

Smokie - Living next door to Alice (Fernsehgarten ZDF German TV 2014)

Die Maße: Der BiXnom wurde am 29.09.2017 aus der Fabrik entlassen: 2 mm Edelstahlblech als Würfel zweiteilig aus Mutter- und Vaterteil in den Maßen 36 x 36 x 36 mm zusammensetzbar. Die Seitenflächen sind durch Biegen entstanden und liegen als Kanten nicht verschweißt aneinander. Die Trittfestigkeit ist durch die Blechdicke beschränkt, was bei Normalbelastung ausreicht.

Die Aufgabe: 2 Blechwannen durch einen Rundsenkel selbst zusammenschnüren und für den Spielpartner nochmals einen 2. Würfel. Die 4 gleichartigen Flechtkreuze „ x “ sind Teil des Zahlensymbols der Seiten 3, 4, 5 und 6. Das restliche Zahlenmuster ist an der Blechwanne zu finden. Auf den Seiten 1 und 2 werden die Symbole " / " bzw. " x " durch eine doppelte Schnur geflochten. Als Flechtschnur ist ein dünner, runder Schnürsenkel (Rundsenkel) im Durchmesser von ca. 2,5 mm geeignet, der mindestens 90 cm lang sein muss. Rundsenkel aus Baumwolle sind besonders geschmeidig. Beständiger und schöner sind farbige Rundsenkel aus speziellem Kunststoff. Die Senkelstifte an den beiden Enden erleichtern das Flechten. Für das richtige Gesamtbild dürfen Mutter- und Vaterteil nicht x-beliebig verbunden werden.

Sicherheit: In der Metallausführung wird zum Schutz der Fläche eine Würfelunterlage benötigt. Günstig ist es, wenn der Würfel zur Dekoration fest aufgehängt wird oder nur im Freien als Spielzeug verwendet wird. Durch eine kurze Schnur wird die Nutzung als Halskette verhindert. Alles was in den Würfel lose hineinpasst, stellt als verschluckbares Kleinteil eine Gefahr dar. Wird der Würfel als Behälter genutzt, muss daher außer dem Endknoten als Aufhänger am Schnurende zuvor noch ein fester Knoten direkt am Würfel als Verschluss gesetzt werden.

Der Zusammenbau: Der Zusammenbau kann spontan beginnen. Erfolg versprechend ist es, beide Teile getrennt zu flechten und das "x " mittels Ring oder Klammer nachträglich zu bilden, so dass die Schnur am Ende fest gezogen ist. Soll alles nur mit 1 Rundsenkel erledigt werden, dann ist die Schnur nach dem Durchfädeln noch nicht fest gezogen. Sie lässt sich wegen der verschlungenen Wege auch kaum nachziehen. Daher wird ein Plan benötigt, um von außen den Flechtweg zum Nachspannen zu finden, falls man sich nicht daran erinnern kann. Anderenfalls wird man scheitern. Zur Orientierung sind Meilensteine als Naturmotive empfehlenswert.

Vergleicht man den BiXnom mit den beiden Generationsphasen der Nesseltiere, dann ist die Plus-Schale die schwimmende Qualle (Meduse) und die Minus-Schale der durch Kalkablagerungen am Boden haftende Polyp (ähnlich Koralle). Die Flechtschlaufen seien die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane der Ohrenquallen. Innenseitig mittig liegt der Mund, dort beginnt das Flechten. Weil beim Zusammenbau mit der Plus-Schale begonnen wird, ist es in der Techniker-Sprache ein Mutterteil und die Minus-Schale ein Vaterteil.

Begonnen wird mit dem PLUS-Mutterteil in Quallenform. Zur technischen Hochzeit wird das MINUS-Vaterteil in Muschelform gelenkig angehängt. Die Muschelform wird dann zum EINSTEIN wie ein Katzengold-Kristall verschlossen. Ein Kristall entsteht, wenn die Energie aus der Schmelze langsam verpufft.

BiXnom-Kommunikationsfaktor = (2 * Ohrmuschel) / Wortschwall

Die Meduse schweigt, heißt aber schon Ohrenqualle.

„Ich kann halt nicht so ,schwallen' wie die Mädchen. siehe: https://www.focus.de/familie/lernen/lernstoerungen/lehrerin-berichtet-wie-die-schule-jungen-das-leben-schwer-macht_id_9495586.html“

Der Flechtweg im PLUS-Mutterteil: Damit Vater- und Mutterteil ohne Fehlversuche ein schönes Bild abgeben, ist das Mutterteil oben mit dem Buchstaben A wie Anfang markiert: Die Horizontale im „A“ zeigt die Lage der Ankerschlaufe für den Flechtanfang. Die Spitze zeigt auf diejenige Ecke, auf die das Vaterteil mit seinem Schnuraufhängungsloch zu setzen ist. Abweichend ist statt einem "A" ein kleines asymmetrisch angebrachtes Orientierungsloch zu sehen.

Die Schnurmitte liegt innenseitig zwischen Loch 1 und 2. Die halbe Schnur wird dann von 1 nach 2 gezogen. Dies ergibt oben einen Strich. Das andere Ende dazu spiegelbildlich, so dass die Senkelenden zum Start gleichlang herabhängen. Oben liegt jetzt ein Doppelstrich. Dann in Loch 3 nach außen. Mit einem bis zum Rand durchhängenden Bogen (halbes x von Zahlenmuster) über Loch 4 wieder nach innen. Über Loch 5 und 6 wird oben das gekreuzte Zahlensymbol für die Seitenzahl 2 fertiggestellt. Über 7 und 8 wird dann außen seitlich der 2. Bogen gelegt. Das andere Schnurende analog flechten. Das MINUS-Vaterteil kann nunmehr angeschlossen werden.

Der Flechtweg im MINUS-Vaterteil:

Das Mutterteil liegt nunmehr unten. Der Bezugspunkt für das Mutterteil wird durch das Orientierungsloch (bzw. die Buchstabenspitze „A“) in Richtung dieser Ecke gelenkt. Nun muss das darauf gelegte Vaterteil so positioniert werden, dass es mit seinem Bezugspunkt, der Ecke für den Schnuraufhänger, genau darüber liegt. Allerdings mit einer kleinen Änderung: Die schöne Ecke bleibt erhalten und von Nr. 14 geht es zurück in das vergrößerte Loch 12, um beide gleichlangen Rundsenkel-Enden dort nach außen zu legen.

Die beiden Schnurenden vom Inneren des Mutterteils werden übernommen. Im Vaterteil geht es aus dem Loch 9 nach außen. Nun geht es von außen auf das Mutterteil durch die Schlaufe und zurück über das Vaterteil über Loch 10 nach innen. Die Flechtkreuze " x " für die Zahlensymbole werden so geschaffen. Durch Loch 11 wieder heraus. Dort kommt nun auch zugleich das andere Schnurende heraus. Mutter- und Vaterteil hängen nun mit einem muschelartigen Gelenk zusammen. Zwischen Nr 11 und 12 ist nunmehr das Zahlensymbol " / " für die Seite 1 als Doppelstrich zu sehen. Es gibt auch die Alternative, dass man zum Schluss innen im Würfel einen Knoten setzt und von dem Doppelstrich einen als Henkel zum Schnurspannen hochzieht. Der Würfel hängt dann horizontal statt über Eck. Um den Würfel als Schauobjekt zu präsentieren, sind die beiden Senkelenden mit einem Endknoten als Aufhänger zu verbinden.

Das Zwischenresultat ist zunächst deprimierend, weil das Flechtmuster frei von Ordnung ist. Wird der Rundsenkel genau in der Flechtreihenfolge immer weiter etwas nachgezogen, werden die Reibungskräfte überwunden und der Senkel spannt sich.

Das Flechtmuster hängt über Reibungskräfte halbwegs zusammen, es verbleibt als ewige Aufgabe den festen Sitz von Vater- und Mutterteil immer wieder zu überprüfen.

DOWNLOAD

Die Polonäse der unterbelichteten Nacktmulle klingelt mit Neugeld bei Leila

Chris Farlowe _ "Out of Time""

Lexikon für die Kunstpause

Bei rolligen Erdstoffen (Sand/Kies) wird die Scherfestigkeit mangels Kohäsion allein von der Reibung R = σ tan φ gebildet. Diese ist von der Vertikalbelastung und dem versuchstechnischen Reibungswinkel φ abhängig; siehe unter https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/reibungswinkel/13416].

Der Reibungswinkel ergibt sich in der Bodenmechanik somit aus dem Verhältnis von horizontalem Bruchwiderstand zur vertikal wirkenden Eigenlast. Ein Reibungswinkel von 45° ist labortechnisch schon überzogen, wird aber hier in der Würfelkunde als interessante Grenzüberschreitung (Türöffner) erkundet, zumal eine Baugrubenböschung von 45° nicht unüblich ist.

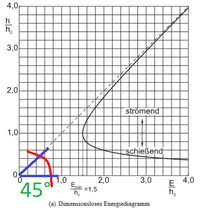

Vergleichsweise wird in der Hydromechanik die Reibung gern vernachlässig, weil das Fließverhalten einer Potentialströmung bereits die allgemeine Verständnisgrenze erreicht. Für die horizontale Wirkung wird anstelle eines Reibungswiderstandes die Trägheitskraft der Strömung in Bezug auf die Schwerekraft in der Froudezahl (Fr) als markante Größe verwendet. Bei der Froudezahl Fr= 1 liegt die Grenztiefe beim Energieminimum vor (verwendbar zur Abflussmessung). Es findet der Fließwechsel vom Schießen zum Strömen als Ereignishorizont mit einem Wechselsprung (Deckwalze) statt. Wie beim vertikalen Strudel im Fluss beherrscht der Badegast die rettende Handlung eher nicht. Bildausschnitt Feuerwehr München/Isar.

Gerinnehydraulik ist einschlägig nachzulesen unter: www.ifh.uni-karlsruhe.de/lehre/gerinnehydraulik/Skripten/Lehrbuch_Einführung_in_die_Gerinnehydraulik.pdf. Ein Energiediagramm findet sich dort auf Seite 45 (Ausgabe 2009): Der 45°-Winkel findet sich in der Hydraulik ebenfalls als Grenzsituation, und zwar für Fr=0 (Wassertiefe und Energiehöhe sind gleich): Still ruht der See. dat. 03/2020

Running Bear - Johnny Preston - Original recording 1959

Biokugeln im Goldenen Schnitt - Ergänzung dat. 10/2020

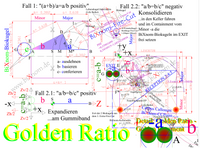

Das Teilungsverhältnis PHI der Strecke AB ergibt sich unter der Voraussetzung (a+b)/a= a/b aus der quadratischen Gleichung (Major/Minor)² - (Major/Minor) -1 = 0 zu PHI = 0,5+0,5*5^0,5 = 1,618... Hierbei entfällt die negative Lösung, weil die Strecke nur 1x teilbar ist. Es existiert aber am Rand ein 2. Teilungspunkt für eine rechtwinklige Kettenreaktion a/b=b/c. Das Teilungsverhältnis bleibt unverändert, aber die Vorrausetzung c= a-b liefert eine Information, welche natürliche Wirkung der Goldene Schnitt außer einer schönen Proportion entfalten kann: Es werden 2 Biokugeln als Nebenprodukt einer Expansion erzeugt und dann im Zuge einer Konsolidierung frei gesetzt. Im Extremfall kann sich eine Biokugel als solche auswachsen, es handelt sich aber zunächst nur um die Hälfte der Länge c, weil diese wegen Aktion = Reaktion nur geteilt existieren kann. Als Biokugel kann alles verstanden werden, was senkrecht zur Hauptachse wirkt und so die zielorientierte und symmetrische Entwicklung bzw. die Existenz unterstützt und sichert. Sie kann auch nur zeitweilig existieren und Ausgangspunkt eigener Entwicklungsschübe sein - beispielsweise Finger, die sich selbst eine Biokugel als Apfel greifen.

f [PHI]- klassische Geometrie "Golden Ratio"

Fall 1: Ein Quadrat wird im Punkt S auf der Strecke AB im Verhältnis PHI=(a+b)/a =a/b = 0,5+0,5*0,5^0,5=1,618...geteilt.

a) PHI geometrisch ermittelt: Dreieck ABC aus Kreis R1= R2=0,5*(a+b)= 1/2; AC²= (2/2)² + (1/2)²= 4/4+1/4=5/4; AC= (1/2) * Wurzel (5); a=AC-R2=(1/2) * Wurzel (5) - (1/2)=0,618033988; b= 1-a=0,381..., PHI=a/b=1,618...

b) PHI aus der quadratischen Gleichung: (a/b)²-(a/b)-1=0

Lösung 1: a/b = [1+ Wurzel (5)]/2= 1,618...= PHI; Lösung 2: a/b = [1- Wurzel (5)]/2= -0,618...= -1/PHI entfällt, wegen a/b<0!

Fall 2: Die Wirkung der Differenz c= a-b wird durch das Verhältnis a/b=b/c beschrieben.

a+b=1 (Gl. 1); a/b=b/c (Gl.2); c=a-b (Gl. 3); c/b=a/b-1 (Gl. 4)

c/a=1-b/a=1- (1/(a/b)) (Gl.5); Gl 3. in Gl. 2: a/b=b/(a-b)=1/(a/b-1)

a/b*(a/b-1) -1= 0 ; (a/b)²-(a/b)-1= 0 analog Fall 1

Lösung 1: 1.1) a/b = [1+ Wurzel (5)]/2=1,618...= PHI; 1.2) b/c = 1/ [(a/b)-1]= 1,618...= PHI

Lösung 2: 2.1) a/b = [1- Wurzel (5)]/2=-0,618...= -1/PHI; 2.2) b/c = 1/ [(a/b)-1]=-0,618...= -1/PHI

Fall 3: BiXnom-Rezirkulation

Der Fall 2 löst die weitere Kettenreaktion b/Fallhöhe (am Stammbaum) = -b/a= -0,382.../0,618= -0,618...= -1/PHI aus. Dieses Ergebnis wurde im Fall 1 als 2. Lösung verworfen. Durch Wachstum (Energieschub) geht es auf die Ausgangshöhe zurück und die schönen Proportionen werden mit a/b=PHI vererbt.

Fall 4: BiXnom-Niveaulinie y = - 0,25

Die Oberkante beider Biokugeln bildet bei y= -0,25 eine Niveaulinie. Diese löst den BiXnom-Schubmodus 1:4 aus, bei dem das Quadrat auch bei y= -0,5 und y= -0,75 Niveaulinien als Teiler bilden muss. Das hilflose Quadrat besorgt sich für geometrische Operationen ein Dreieck, um dessen "merkwürdige" Punkte zu nutzen. Die Niveaulinie ist auch erforderlich, um zunächst den BiXnom mit seinem PI einzubinden:

Obergrenze - PHI (F) dominiert PI (p): Der Goldene Schnitt erzeugt im 2. Quadrat aus sich selbst heraus ein Koordinatensystem X/Y. In der Höhenlage „Oberkante Biokugeln“ ist bei y = - 0,25 eine glattzahlige Niveaulinie vorhanden, über die das Zusammenwirken von PHI und PI organisiert wird. Grundlage des BiXnom sind ebenfalls 2 Quadrate mit dem Inkreis-Radius R = 0,5 * Wurzel (Pi/2) = Wurzel (PI/8). Als Messgröße muss dieser Kreisbogen beidseitig die Ränder der Niveaulinie über die Sehnenlänge s = 1 schneiden. Die Segmenthöhe (Sagitta) h = R - Wurzel[R^2 - (s/2)^2] = 0,248901749 hat zu y = 0 den Abstand = 0,25 – h = 0,001098251. Als glatte Zahl werden dem BiXnom im EXIT somit Koordinatensysteme als Niveausprünge 1/1000 [m/mm/µm/nm/fm etc.] mitgegeben, um mit dem Goldenen Schnitt weiterhin zu kooperieren. Die Ungenauigkeiten sind unerheblich, weil diese bei den Sprüngen nicht summiert werden, denn der Goldene Schnitt ist in jeder Sprungebene neu vorhanden. Auf der Grundlage natürlicher Maßeinheiten (kg, m, s) kann so das Phänomen der universellen realen BiXnom-Maße erklärt werden.

Untergrenze - PI (p) dominiert PHI (F): Das tiefste Niveau ist durch die BiXnom-Quadrathöhe mit y = -Wurzel (PI/2)= -1,25331... bestimmt. Auf demselben Sprungniveau muss sich der Goldene Schnitt anpassen und fährt sich als Quadrat-Fahrstuhl von y = 0 auf y = -0,25 herunter, wobei die Unterkante dann auf y = -1,25 steht. Die Boden-Lücke beträgt = 0,003314137. Als Kooperation von PI und PHI ist zu erwarten, dass auf einer Streckenlänge mehrere BiXnom-Wassermodelle eingeschoben werden, damit die PHI-Lücke durch viele engere BiXnom-PI-Lücken ersetzt wird. Ein Schaltvorgang ist zu erwarten, wenn die BiXnom-Schwelle = +/- 2*(PHI - ln (5))^2 = +/- 2 * (1,618...-1,6094...)^2= +/- 0,000147785 überwunden wird. Anzahl der BiXnom-Modelle = PHI-Lücke / BiXnom-Schwelle = 0,003314137 / 0,000147785 = 22,425... Gemäß Fibonacci-Folge erfolgt die Annäherung von der Plus- und der Minus-Seite. Im Mittel somit 11,2 Elemente. Runde Bioelemente (Blut, Viren, Nippel etc.) kann der BiXnom selbstständig erzeugen. Bei der linienförmigen Streckung der Finger ist allerdings ebenfalls kein Goldener Schnitt als konstruktive Hilfsgröße erforderlich. Für die 5 Finger sind 10+12+12+12+10 = 56 BiXnom-Elemente eingebaut. Im Mittel 56/5= 11,3 Elemente. Für 2 Hände vorhanden 22,6 > 22,4 erforderlich. Folglich hat der Goldene Schnitt seine Finger mit im Spiel.

Fall 5: Die 5 als Schlüsselcode für das Perpetuum mobile („sich ständig Bewegendes“) der Geometrie

Die negativen Lösungen gelten als Nonsens, weil die Strecke AB nicht innerhalb des Quadrats geteilt wird. Durch den EXIT der Biokugeln bricht das Quadrat zusammen, weil die statische Stützung verloren geht. Der Goldene Schnitt ist somit erst komplett, wenn er außer der Form auch noch die Funktionen zur ständigen Erneuerung liefert. In der Natur ist hierfür Betriebsenergie nötig. Das Perpetuum mobile nach dem Schnittmuster der Geometrie ist zwar unerreichbar, dennoch erstrebenswert. Für ein Gleichgewicht existiert zum EXIT ein Empfang (RECEPTION) von stützenden Dreiecken: Der EXIT wird zeitnah von einer Sinn stiftenden Funktionsbasis begleitet. Diese teils ganzzahligen und rechtwinkligen Elemente können über einen Schlüsselcode herausgefiltert werden (hier siehe unter „Pyramiden von Sakkara“). Viele dieser Dreiecke stehen für die Hauptfunktionen, weil es sich um die Proportion 3:4:5 handelt. Damit wird die „Lebensfunktion“ des Quadrats nachweislich erhalten: Die Niveaulinie y = - 1/4 teilt von der ganzen 4/4 Quadratkante unterhalb ¾ als lotrechte Kathete ab, die 2. Kathete steift mit 4/4 das Quadrat horizontal aus und die 5/4 der Diagonale leiten die Kräfte schräg abwärts Richtung x = 0 zum Boden ab. Bei den diversen Dreiecken sind 1 Kathete und die Diagonale durch 5 teilbar sowie davon 1 Element ganzzahlig. Im Falle der Proportion 3:4:5 ist es die Diagonale. Die 5 entsteht aus einer ungebräuchlichen, altertümlichen ägyptischen Methode zur seriellen Teilung der Matrix 12 x 12 mit der Kantenteilung 5 + 7 = 12. Die Übereinstimmung mit dem Goldenen Schnitt PHI = 0,5 + 0,5 * 0,5^0,5 = 1,618... veranschaulicht mit der Zahl 5 einen Schlüsselcode für den Zutritt in das Quadrat des Goldenen Schnitts im BiXnom-Kunstprojekt. Die historische Aufgabenstellung kennt das Quadrat flächengleich zum Rechteck (Rectangle) a² = (a + b) * b. Teile eine gerade Strecke AB so, dass das Rechteck aus dem Ganzen und dem einen Abschnitt dem Quadrat aus dem anderen gleicht. Die Mathematik hat das Quadrat ersatzweise mit den Streckenverhältnissen (a + b) / a = a/b vergessen: 1 + 1 = Montag, weil gestern Sonntag war. Die Geometrie findet ihr Ordnungssystem in einem Würfel der Kantenlänge 5, wobei jede der 25 Flächeneinheiten aus einer Matrix 20 x 20 besteht. Mittels der 20 können die 20 natürlichen Aminosäuren kombiniert werden. Für die tiefere Auffächerung wird die 20er Kantenlänge geteilt in 5 + 7 + 8 = 20. Damit lässt sich der Gesamtbedarf inclusive Matrix 7 x 9 = 63, 8 x 8 = 64 und 12 x 12 = 144 abdecken sowie ein Dezimalsystem bilden.

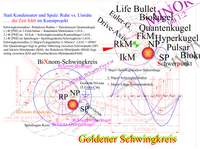

Fall 6: Das Feuerwerk im Dreieck

Wegen der Vielfalt werden einige der sogenannten "merkwürdigen" Punkte in 2 Bereiche eingeteilt: a) Bereich Euler-Gerade: Auf dieser liegen der Schwerpunkt (SP), der Höhenschnittpunkt (HP) und der Mittelpunkt des Umkreises (UkM). Mittig zwischen HP und UkM liegt der Mittelpunkt des Feuerbachkreises (FkM). Der Feuerbachkreis wird international auch als 9-Punkte-Kreis bezeichnet, weil bis 9 Schnittpunkte das Dreieck schneiden. b) Bereich der Winkelhalbierenden mit dem Inkreis und 3 Ankreisen im Umfeld: Der Inkreismittelpunkt (IkM) liegt nicht auf der Euler-Geraden, wodurch die Eigenständigkeit begründet ist. Der Berührungspunkt beider Bereiche, der Kontakt des Inkreises mit dem Feuerbachkreis, bildet den Feuerbachpunkt (FP), hier mit x/y= +0,25/-0,75. Der Exit der Biokugeln muss noch einen anderen Sinn haben, als einen Schubmodus 1:4. Weil der Feuerbachkreis dem halben Umkreis entspricht, kann eine Kreis-Kopie passend die Bogenmitte (BXP) x/y= 0/0,5 berühren. Mit Blick auf die Überschneidungslinse der beiden Feuerbachkreise ist zu erahnen, dass sich in der Linse der Goldene Schnitt bilden muss, weil mit FP und BXP alles ideal auf den Punkt gebracht wurde. Der BiXnom-Fire-Cut, bei dem der Minor den Major halbiert, ist nicht mehr zu toppen. Wegen der Nähe zu Goethes "Faust" und "Auerbachs Keller" in Leipzig begeistert hier der Mathematiker Feuerbach im BiXnom-Keller. Nicht die Schiefe des Goldenen Schnitts ist sein Sinn, sondern die Erzeugung einer Symmetrie. Genau diese entspricht schon immer der Gestaltung einer BiXnom-Würfelfläche = [(Major/2) + Minor + (Major/2)]^2. Die Überlänge eines Majors kann nicht mehr durch Biokugeln symmetrisch kompensiert werden, weil der Minor dafür bereits selbst sorgt. Daher versuchen die Biokugeln vergeblich, den Minor symmetrisch auf Majorlänge wachsen zu lassen. Als Potential ist nur die Quadratkante 1 vorhanden, aber 1,1... wären nötig [Major+Minor+Differenz=1,18...>1]. Die Biokugeln müssen nun einen intriganten Plan umsetzen, um einen ganz anderen Goldenen Schnitt in einer Linse zu erzeugen. Zunächst muss am Stuhl der beiden da-"Vorgesetzen (=Chef)" Lebenskugeln (Life Bullet) gesägt werden, um deren Platz einzunehmen. Hierfür werden die Lebenskugeln mit Führungsaufgaben hochgelobt, um weit weg am BiXnom-Corpus-Callosum-Punkt, die linke und rechte Körperhälfte zu koordinieren. Die Biokugeln aktivieren die BiXnom-Lebenskugeln (Life Bullet) als Goldener Schnitt allein mit deren Abmessungen in einem 1. Extra-Fire-Cut: PHI = Biokugel / Lebenskugel 0,10676275/0,06598302= 1,6180337. Der Radius der Lebenskugel (Life Bullet) ist der Abstand zwischen Mittelpunkt Feuerbachkreis (FkM) auf der Eulergeraden und der Überschneidungslinse, gespiegelt auch an der Mittelachse des Quadrats. Um die Führungsaufgabe übernehmen zu können, folgt jeder der beiden Kugeln ihrer Wirkungslinie bis sie sich auf der Sperrlinie des verschlossenen Ausgangs in einem 2. Extra-Fire-Cut als Linse vereinen. Für den Goldenen Schnitt wird als Umkreis noch ein BiXnom-Potentialkreis benötigt. Das Potential entsteht aus der Überschusslänge = Quadratkante 1- (Major + Minor) = -0,09549148, die verheizt wird. Es entsteht genau wieder die Form des Goldenen Schnitts (Minor halbiert Major) wie im BiXnom-Fire-Cut nur kleiner: PHI=0,05901698/0,03647449= 1,6180344. Die Sperrlinie als untere Seite des gleichseitigen Dreiecks gehört zum 3. Extra-Fire-Cut als Goldener Schnitt mit Umkreis (G. Odom). Tatsächlich ist die Teilungsstrecke des Goldenen Schnitts aber zusätzlich eine Goldene Niveaulinie: Anders als beim Goldenen Schnitt wird nicht der Major als Gummiband herausgezogen, sondern beidseitig der Minor. Diese Dopplung bewirkt, dass immer Aktion = Reaktion vorhanden sind, und somit dafür die Unterstützung von 2 Biokugeln nicht mehr erforderlich ist. Die beiden Biokugeln sind nunmehr entbehrlich und fallen der Gravitation folgend auf die Füße. Hier wurde bereits bei der BiXnom-Gehfunktion eine Anwendbarkeit gefunden. Die Länge der Niveaulinie (Minor/2) + (Major) + (Minor/2) ist kürzer als die Kantenlänge des gleichseitigen Dreiecks, so dass die Biokugeln exakt die volle Stablänge herstellen. Die beiden Biokugeln aus dem 3. Extra-Cut dichten somit das Quadrat ab - keiner kommt heraus (Körper geschlossen). Der 3. Extra-Fire-Cut ist als Goldener Schnitt nicht direkt falsch, sondern noch nicht fertig: Mittig liegt quasi ein doppelter Major vor, der zu den 2x Minor außen passt. Es sind also 2 Goldene Schnitte. Die richtige Lage ergibt sich, wenn der Schnitt um 60° hochgedreht wird, dann endet er unten in Sehnenmitte im Punkt CCP. Für die Konstruktion dazu ist der Umkreis nochmals zu kopieren. Die beim speziellen Goldenen Schnitt des Fire-Cut nicht benötigten beiden Biokugeln haben sich am BiXnom-CC-Punkt (Corpus Callosum-Point) eine zentrale Schaltzentrale geschaffen und können jetzt Informationen von beiden Körperseiten zum Abgleich zuspielen. Dafür positioniert sich eine Biokugeln auf dem Feuerbachkreis (FkM) und die andere auf dem Schwerpunkt (SP). Der Punktabstand ist minimal kürzer als der Durchmesser einer Biokugel. Beide überschneiden sich daher auf der Euler-Geraden. Die Länge dieses Überschnitts kann nunmehr mit dem Defizit von Quantenkugel/Hyperkugel aufgerechnet werden. Die Biokugeln belauschen somit den BiXnom-Schwingkreis und leiten die Informationen weiter. Damit der Schwingkreis selbst nicht gestört wird, muss eine passende Abhörfrequenz vorliegen. Wird Plus und Minus aufgerechnet, verbleibt noch ein Reststrecke, die durch die Frequenzfolge n= 0,1 ...1... 10...etc. zum Test geteilt wird. Im Ergebnis ergeben alle 10 Sprünge als Besonderheit eine Zahlenfolge mit einer Periode, dies ist auch bei kleinen Frequenzen bis 25 Hz der Fall. Folglich ist der 10fach geteilte Schwingkreis geeignet, Informationen weiterzuleiten. Gleichzeitig zu diesem Nervensystem erfolgt die Bildspeicherung. Hierbei arbeiten die Quantenkugel/Hyperkugel und die beiden überschnittenen Biokugeln 90° kreuzend als Pythagoras zusammen. Im Frequenzbereich von 530 bis 540 Hz bzw. mittig bei 535 Hz entsteht die markante Zahlenfolge des Goldenen Schnitts 0,00000618.... Entsprechend passend sind es dann auch die Bereiche um 53Hz und 5Hz. Anders gesagt, die Biokugeln haben eine Aufgabe gefunden und der Goldene Schnitt ist damit im Prinzip bis zum Ende durchgerechnet. Der Kontaktpunkt der beiden Biokugeln ist der Schnittpunkt der Euler-Geraden mit der Goldenen-BiXnom-Niveaulinie und wird hier als Nerv-Punkt (NP) vermerkt. Es gibt 12 Hirnnervenpaare und 31 Spinalnervenpaare. Für die Differenzierung am Schwingkreis muss eine entsprechende Anzahl unterschiedlicher Perioden bereitgestellt werden. Diese normalen Schwingungen werden hier am CCP (Corpus Callosum) - eine Nervenbrücke zwischen den beiden getrennten Gehirnhälften - noch beeinflusst. Die beiden Biokugeln aus dem 2. Extra-Fire-Cut verarbeiten sich als letzte Aktion in einem 4. Extra-Fire-Cut selbst und werfen 2 Mini-Biokugeln aus, mit denen der Frequenzgang verschoben werden kann.

Die 12 Hirnnervenpaare haben folgende Perioden als Kanalnummer: 1_159159/ 2_222222/ 3_333333/ 4_444444/ 5_555555/ 6_666666/ 7_777777/ 8_888888/ 9_962962/ 10_760760/ 11_738738/ 12_ 8184818. Die Perioden sind teils einmalig, teils mehrfach vorhanden. Medizinisch von vorn nach hinten I bis XII , der 13. Nerv "0" ist beim Menschen rudimentär. Stimmen die Kanalnummern mit der medizinischen Reihenfolge überein? Wahrscheinlich: I= Riechnerv: In Periode 3 Ziffern (159) = 3 Arten von Sensoren. II= Sehnerv: nur 2 in der Periode = Doppelleitung je Augapfel. III= Augenbewegungsnerv: Die Periode 333333 kommt 4fach vor - hoch/herunter; links/rechts - (0,2/0,5; 2/5; 20Hz/50Hz; 200/...). IV=Augenrollnerv: Periode 444444 auf 0,6; 6 bzw. 60Hz. Rollen ist mit 60 ein Vollkreis. V= Drillingsnerv (Auge/Kiefer/Gesicht): bei 75Hz Periode 555555. 75 ist durch 3 Teilbar zu 3x5x5. VI= Augenabziehnerv: Die Periode 666666 kommt wieder 4fach vor (4,10,16,25Hz) VII= Gesichtsnerv: Periode 777777 auf 15, 150 Hz, durch 3 teilbar, Geschmackswahrnehmung auf 2/3 der Zunge. Beim Menschen sind 7 Äste vorhanden: 1.)Ramus digastricus 2.) Ramus stylohyoideus 3.) Rami frontales und zygomatici 4.) Rami buccales 5.) Rami marginali mandibulae 6.) Ramus colli 7.) Rami temporales VIII= Hör- und Gleichgewichtsnerv: Periode 888888 auf 0,3; 3 und 30 Hz. 30 sind nur der Halbkreis für eine Hörseite. IX= Zungen-Rachen-Nerv: Periode 999999 auf 9 Hz uns 90 Hz. Wo sind die 9 Äste ? Lt. Wikipedia zunächst 6 vorhanden, die restlichen 3 kann man in Erweiterungen finden. X= Vagus ("umherschweifend") ist Hauptnerv des Parasympathikus und reguliert die inneren Organe, sorgt für Ruhe, Entspannung und Verdauung: Nur einmalig auf der Frequenz 114Hz. In Periode 14 Ziffern= Äste aufgerufen: 7+6+0=14. Aus einem Schaubild (Spektrum.de/ Lexikon/) werden auf 14 Äste gefunden: 1.) Äste zum Rachen 2.) oberer Ast zum Kehlkopf 3.) unterer Ast zum Kehlkopf 4.) oberer Ast zum Herzen 5.) Äste zur Luftröhre 6.) Nervus laryngeus reccurens (Stimmnerv) 7.) unterer Ast zum Herzen 8.) Äste zu den Brochien 9.) Lungengeflecht 10.) Herzgeflecht 11.) Lebergeflecht 12.) Äste zum Magen 13.) Nierengeflecht 14.) Darmgeflecht XI= "hinzukommender" Nerv: Periode 738738 bei Frequenz 74 Hz: 7+4=Nr. 11. Er entspringt eigentlich dem Rückenmark, läuft parallel und wird zu den Hirnnerven gezählt. Zwei räumlich getrennte Wurzeln: Radix cranalis und Radix spinalis. XII= Unterzungennerv: Periode 8184818. Frequenz 101. Als Besonderheit ist Ziffer 4 dazwischen geschoben. Die Ziffer 4 beschreibt eine Annäherung des Nervs Rami ventrales C1, C2, manchmal auch des Nervus lingualis C3 und des Truncus sympathicus, vermutlich ohne Faseraustausch.

Für die 31er Gruppe am Rückenmark sind weitere sechsstellige Perioden zu finden, die dann in 5 und 4-stellige übergehen: a_151515/ b_171717/ c_343434/ d_757575...etc. Die Bezeichnung erfolgt nach Wirbelsäulenabschnitten: Halsbereich C1-C8, Brustbereich Th1-Th12, Lendenbereich L1-L5, Kreuzbeinbereich S1-S5, Steißbeinbereich Co1: 8+12+5+5+1=31. Beispielhaft werden 9 Doppelzahlenperioden gezählt und dem Halsbereich noch ungeordnet, weil unbekannt, zugeordnet werden: C1:110Hz_151515; C2: Es ist durchaus korrekt, dass bei 22Hz und 220Hz die Periode 757575 doppelt zu finden ist, denn vom C2 geht der Nervus occipitalis major ab; C3: 33Hz_171717; C4: 132Hz_292929; C5: 165Hz_343434; C6:180Hz_48481481, hier ist eine 1 zwischengeschoben; C7: 44Hz_787878 und C8: 66Hz_858585. Der Brustbereich wird aus den 12 restlichen gemischten Perioden gebildet: Th1: Periode 228855 (3x 2 Ziffern) bei 134Hz; Th2: Periode 25925 bei 45Hz, Th3: Periode 40240 bei 29Hz; Th4: Periode 40740 bei 36Hz Th5: Periode 5030303 bei 55Hz; Th6: Periode 5159159 bei111Hz; Th7: Periode 56456 bei 19Hz; Th8: Periode 77477 bei 7Hz; Th9: Periode 77944 bei 133Hz; Th10: Periode 93939 bei 88Hz; Th11: Periode 9696292 bei 0,9 Hz und 90Hz (10er Sprung). Th12: Periode 090906 bei 217 Hz. Als Besonderheit ist erwähnenswert, dass der Hirnnerv bei 100Hz mit der Periode 666666 vorweg in der Periode noch die Periode 444 zeigt.. Eine 5er Reihe lässt sich als Perioden mit gleicher Ziffer finden. Es wird der Lendenbereich : L1-L5 angenommen: L1: 240Hz Periode 11111 (5 Ziffern); L2: 250 Hz Periode 66666 (5 Ziffern); L3: Periode 5555 (4 Ziffern) bei 48 Hz und 98 Hz (speziell, kein 10 Sprung); L4: Periode 6666 (4 Ziffern) bei Periode 16Hz und 160hz (nur 10er Sprung); L5: Periode 777 (3 Ziffern) bei 7 Hz und 70Hz als 10er Sprung und 196Hz gesondert. Die Kreuzbein- und Steizbeinbereiche werden zusammen betrachtet, weil 6 Perioden als Doppelzahlen vorliegen. Davon wird dann die höchste Ziffernfolge als Steizbeinnerv Co1 angenommen. S1: Periode 1818 bei 92Hz; S2: Periode 5454 bei 138Hz und 248Hz; S3: Periode 6060 bei 252Hz. Am Ende des querliegenden Dickdarms, am "Cannons's ring", endet das Gebiet des Nervus Vagus und geht auf den Nervus pelvinus über, der dem Kreuzmark entspringt. Gemäß Skizze (Wikipedia) sind dessen Wurzel der S4, S5 und Co1. Der S3 hat mit 252Hz eine Grenzfrequenz erreicht. Weil die Frequenz beim S4 stark abfällt, ist die gewählte Sortierung wahrscheinlich zutreffend. S4: Periode 7272 bei 23Hz; S5: Periode 8080 bei 189Hz; Co1: Periode 9090 bei124Hz und 140 Hz (gesondert, kein 10er Sprung). Der Steizbeinnerv wird aus der vorderen und hinteren Nervenwurzel gebildet. Der Nerv verzweigt in 3-4 Äste. Der Goldene Schnitt ist somit in der Lage, die Wirbelsäule des Menschen mathematisch zu strukturieren.

Die "merkwürdigen" Punkte wurden hier 2 Bereichen zugeordnet. Die Goldene Niveaulinie halbiert die Lotrechte im Ruhekreis-Mittelpunkt RkM zwischen dem Feuerbachkreismittelpunkt (FkM) und dem Inkreismittelpunkt (IkM), so dass damit auch der Ausgleich von Außen und Innen hergestellt ist sowie die Relative Ruhe einer Niveaulinie (analog Wasserspiegel) symbolisiert wird. Um RkM bildet sich somit der BiXnom-Ruhekreis auf dem FkM und IkM liegen. An den Ruhekreis dockt dann die BiXnom-Quantenkugel an, um die Ruhe zu stören.

Fall 7: Der Goldene Schnitt wirkt, solange noch eine Strecke existiert.

Mangels teilbarer Strecke könnte der Goldene Schnitt zunächst nur in der Biologie in den 3 Sprungebenen mm, µm und nm wirken. Weil aber dabei ein Reizstrom fließt, geht die Funktion ca. 7 Sprungebenen weit. Der BiXnom kann die vom Goldenen Schnitt angeforderte Materie im BiXnom-Vakuum-Modell in Theorie produzieren, wobei in 1/1000 Sprunghöhen Unterschiedliches entsteht und sich aufschichten kann - Elektronen ganz unten. Der Abstand von der Niveaulinie im 3. Extra-Cut bis zum Umkreismittelpunkt beträgt 0,006966. Bei der Sprunggröße 1/1000 wird die 7. Sprungebene (10E-21) schon knapp verfehlt, die Obergrenze der Elektronen von 10E-19 ist aber abgedeckt. Der BiXnom steht bereit, aber der Goldene Schnitt muss eine dynamische Aktion als harmonische Schwingung auslösen:

Aufgabe: Zerlege einen Kreis in 10 Teile zu 36° (Altgrad), damit einerseits ein Dezimalsystem vorhanden ist und andererseits mit der Teilbarkeit durch 5 ein Fünfeck eingeschrieben werden kann, das immer den Goldenen Schnitt enthält. Weil der 3. Extra-Fire-Cut nur eine Niveaulinie ist, gilt dieses für den noch darunter liegenden Schnitthorizont (Down-Cut-Line) erst recht. Weil die Länge dieser Niveaulinie aber länger als im 3. Extra-Cut ist, kann der Überstand als BiXnom-Quantenkugel, D= 0,039615061, verheizt werden bzw. wird die geometrische "Energie" verwendet, einen Kreis exakt in 10 Teile zu zerhacken. Hyper, Hyper... es wird noch dramatischer: Eine Schwingung entsteht erst, wenn die Quantenkugel aus gutem Grund und etwas aufgeblasen als Hyperkugel minimal in eine Wechselposition ausschwingt. Die Zusatzdicke muss sich ausgehend von einer kleinen "Energieportion" durch viele Kreisumläüfe erst hochbeamen. Auch die Hyperkugel berührt dann weiterhin den BiXnom-Ruhekreis um RkM. Der Mittelpunkt der Hyperkugel liegt auf einer Parallele zur Euler-Linie (BiXnom-Drive-Axis). Diese Linie symbolisiert den natürlichen Kopiervorgang als 1. Extra-Fire-Cut und gleichseitig kopiert sich die Hyperkugel selbst als Pulsar mit dem Dreieck-Schwerpunkt (SP) im Mittelpunkt. Durch die geometrische Konstellation verhält sich der Ruhekreis-Abstand mit dem Radius der Hyperkugel zum Schwerpunkt-Abstand wie 1:2, so dass die Kugelkopie exakt im Schwerpunkt sitzt. Ein geometrischer Pulsar kann hier so erklärt werden, dass - wie hier zu finden-, sogar die Berührung zweier Kreise einen punktuellen Goldenen Schnitt auslöst (mathematische Bedingungen sind erfüllt, aber ein Punkt ist keine Strecke). Dieser wird abgewiesen, d.h. er kann mangels Strecke keine Biokugeln erzeugen. Die Aktion wird abgebrochen und die Hyperkugel springt als dünnere Quantenkugel in den BiXnom-Schwingkreis zurück. Die Quantenkugel liegt am BiXnom-Ruhekreis auf einer 36°-Ebene und berührt am Ende einen Kreis im Durchmesser des Goldenen Schnitts d= 0, 618.. ., der im Zenit mit x/y= +0.072949 / 0 steht. "Richtig ist, was schön aussieht!" Zum Glück lässt sich die geometrische Energieportion des Goldenen Schnitts auch nachweisen: BiXnom-Portion = 0,5*10E-5 bei 41 Hz . Durchmesser der Quantenkugel für die passende 10x36°- Kreisteilung bestimmen: Der Durchmesser ist der Längenunterschied 2er Kreissehnen. Länge L1: Seitenlänge eines gleichseitigen Dreiecks= Umkreisradius 0,625 * Wurzel (3). Die Seiten-Mitte liegt auf dem Niveau y= -0,46875 [3. Extra-Fire-Cut/G.Odom]. Die Länge dieser Umkreissehne ergibt sich zu L1= 1,210307296 < Umkreisdurchmesser D= 1,25. Länge L2: Niveau beim Goldenen Schnitt des Quadrats [Down-Cut-Line] bei y= - phi = -0,618.... Die Länge L2 dieser Umkreissehne ergibt sich zu L2 = 1,249922357 < Umkreisdurchmesser D=1,25. Durchmesser Quantenkugel = L2-L1= 0,039615061. Überschussenergie: Die Grundlinie des gleichseitigen Dreiecks gehört zu keinem weiteren Goldenen Schnitt, sondern ist eine Sperrlinie, weil sie durch die beiden Biokugeln aus dem 3. Extra-Fire-Cut zum Umkreis hin abgedichtet wurde. Die Prozessenergie muss mangels Exit daher im System verbleiben oder durch 2 Sicherheitsventile als Beam senkrecht nach vorn und hinten abgestrahlt werden. Die Gesamtlücke zwischen Umkreisdurchmesser D= 1,25 und der Länge L2 beträgt D-L2= 0,0000776429117472777. Herausgeblasen wird der Durchmesserunterschied zwischen Hyperkugel und Quantenkugel von Delta D= 0,00205160566666666. Diese „Energie“ ist hier eine Länge und wird durch die Lücke gestückelt und ganzzahlig als Kette abgestrahlt: Gesamtkettenlänge= Delta D / (D-L2)= 26,42360033. Wegen Aktion = Reaktion wird jeweils die halbe Kettenlänge als 13er Beam ganzzahlig sowohl nach vorn als auch nach hinten senkrecht abgestrahlt. Der Sinn einer 13er Kette findet hier in der antiken Geometrie noch eine Erklärung.

8. Exaktes Kopieren verlängert das Leben

Im schwarzen Loch gibt es keine Zeit, hier im Goldenen Schnitt auch nicht. Es gibt nur die vorauseilende Idee, dass eine Schwingung ausgelöst wird, wenn der Zustand der Relativen Ruhe gestört wird. Dennoch kann ein Ergebnis als Schwingung interpretiert werden, wenn eine natürliche Sprungebene Hz, kHz ... erkannt wird. Der Hintergrund sind die auf der Natur gestützten Maßeinheiten der Physik.

Der kleinste Minor bildet sich aus einer Sehne, die im Kunstprojekt die Anmutung einer Gitarren-Saite hat. Es klingt also ein Ton C bis Cis. Bei 3 Goldenen Schnitten ist auch ein Dreiklang möglich.

Die Energieportion bestimmt sich wie folgt: Die Hyperkugel verlangt einen Durchmesser = 0,041666666666_ Der Unterschied zur Quantenkugel mit D= 0,039615061 beträgt Delta, erforderlich = 0,00205160566666666. Aufgabe: Wieviel Umläufe (Hz) werden als Teiler benötigt, damit dieser aufgrund seiner „Zahlenerscheinung“ ein Schwingungsende symbolisiert: Ergebnis: erforderlich Delta / 41 Umläufe (Hz) = 0,000050039162616268. Die beiden Nullen hinter der 5 sind das Stopp-Signal, das dann den BiXnom-Kopiervorgang auslöst. Schaltfrequenz 41 (Hz) * Energieportion 0,5*10E-5 = 0,00205 = rd. Delta, erforderlich.

Im Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit u.a.m. experimentiert die Wissenschaft mit 40-Hz-Tönen und Lichtblitzen, weil dieser Frequenzknoten bei Gehirnaktivitäten messbar ist. Im Kunstprojekt wird das hier so interpretiert, dass die 41 Hz das exakte Kopieren unterstützen und sich so weniger Zellmüll als Plaque ablagert. Kritiker halten wenig davon, weil Störungen durch Muskelaktivitäten mit anderer Frequenz vorliegen. Zur Meditation können Ton-Dateien abgehört werden. Im unteren Frequenzbereich sind 3 markante Frequenzen zu finden. Sie ergeben einen sinnvollen Dreiklang.

BiXnom-Meditations-Dreiklang (sofern vom Arzt empfohlen)

Ton 1: 41 Hz zur Gehirn-Stimulation mit der Energieportion = 0,000050039162616268

Achtung: Die Zahlenschönheit „0,5*10E-5“ mit dem Stopper 00

Ton 2: 92 Hz zur Muskel-Stimulation mit der Energieportion = 0,0000223000615942033

Achtung: Stopper mit 2 Nullen und die 3. Null gehört schon zur Zahlenfolge dicht am Goldenen Schnitt mit phi = 0,618... Bei 900 Mhz als Mobilfunkfrequenz werden die Nervenzellen stimuliert, was zwangsweise länger wach hält. Bereits bei 900Hz stabilisiert sich die Zahlenfolge auf 6185185. Nach 0,00000 ist die Zahlenfolge 22795 zwischengeschaltet, die durch 5 teilbar ist, dann durch 9 geteilt, folgt 506,5555555... , womit die Bedeutung der Zahl 5 emporsticht. Nunmehr kann die Zahl 506 analysiert werden. Teiler 2 ergibt mit 253 Hz eine hohe männliche Stimmlage (eines bekannten Politikers). Teiler 15 Atmung = 33,73333.. und Teiler 60 Herz = 8,43333... können durch Multiplikation mit 3 (stoppt die Folge glatt) für einen Rhythmus getaktet werden [Sypmathicus; Parasympathicus; Eingeweidenervesystem (enterisches Nervensystem)], und mit 3x3 folgt wieder die 9. Bei der Teilung des Kreises mit 360 folgt ebenfalls eine 5er Serie =1,4055555, und die 1,4 soll die 45°-Teilung des Kreises als Ziel mit Wurzel(2) symbolisieren.

Ton 3: 150 Hz zur Meditation mit der Energieportion = 0,0000136773711111111

Achtung: Die Zahl 5 kommt hier als glatter Teiler in der Frequenz 150 vor, und hinten heraus tröpfeln die Energieportionen nach und nach heraus mit 11111111. Auch bei der 15 Hz-Atemfrequenz entsteht diese Folge. Die diversen Traumphasen von 0,1 bis 13 Hz zeigen alle unterschiedliche Perioden. Beim Goldenen Schnitt sind nur die Nachkommastellen von Interesse, weil nur diese z.B. beim Quadrieren immer konstant bleiben. Bei 0,9 Hz ist erkennbar, dass nach der 618 kein Fehler folgt, sondern die Serie 518, mit der die unendliche Zahl PHI gestoppt wird. Im erholsamen Tiefschlaf werden nur diese Delta-Wellen (3 bis 0,5 Hz) gesendet, ansonsten sind es Grundwellen, die mit anderen überlagert werden, um für eine intuitive Aufmerksamkeit zu sorgen.

9. Goldene Erinnerung - Golden Memory - dat. 25.11.2020

Der Ingenieur sieht die Erde als Scheibe, wenn sich der Energiehorizont oben und die geodätische Bezugsebene unten, beispielsweise das Tosbecken unterhalb der Staumauer, unendlich weit eben ausbreiten. Hier in der Würfelkunde wurde festgestellt, dass der Goldene Schnitt zu einem betrachteten Niveau die darüber liegende potentielle Energie zwar vertikal nicht anzeigen kann, diese Information aber in der Länge der horizontalen Niveaulinie versteckt.

Der Goldene Schnitt im tiefen BiXnom-Keller soll als abschließendes Ziel an die analytische Berechnung der Biokugeln im Exit angekoppelt werden. Die Biokugeln sind vielfältig verwendbar, aber hier weitestgehend als Gedächtnis. Aus der Geometrie muss dazu versuchsweise erst ein Modell entwickelt werden. Das Gedächtnis gehört zum zentralen Nervensystem (ZNS) und liegt jetzt nicht vor. Hier muss zunächst das periphere Nervensystem (PNS) geometrisch erkannt werden. 1.) Der Parasympathikus soll als Kreis (PKr) zwischen Quantenkugel und Ruhekreis liegen. Die Dehnung der Quantenkugel wird hier als die Entspannungsfunktion gewertet. 2.) Der Sympathikus soll als Kreis (SKr) zwischen Ruhekreis und Überschnittlinse der Biokugeln aus dem BiXnom-Fire-Cut liegen. Der Überschnitt wird als Stressfunktion gewertet. 3.) Das enterische Nervensystem (ENS) [Darmnervensystem/Bauchhirn] soll einen Darmkreis (EKr) bilden. Dieser liegt nicht am Ruhekreis und wird daher keine Erinnerungsfunktion auslösen können. Er findet sich aus einem Energiedefizit, weil sich der Sympathikus-Kreis in die Überschnittlinse wegen derer geneigten Achse abarbeiten muss (Existenzursache). Der EKr ist somit am Rand der Überschnittlinse zu finden. Der Durchmesser des SKr kann leicht berechnet werden, augenscheinlich hat der PKr die gleiche Größe. Die beiden Nervensystemkreise SKr und PKr bilden mit ihrem Mittelpunkt einen gemeinsamen Kollektorkreis (KKr), der die Informationen aus dem Schwingkreis als PNS-System, ggf. als Ultrakurzzeitgedächtnis zusammenführt. Eine Kopie des Kollektorkreises (KKr --> MKr) soll nunmehr auf einer Transmitter-Achse, Strahl vom Schwerpunkt durch den Ruhekreismittelpunkt (RkM), als zentrales Nervensystem (ZNS) in den Exit-Bereich der analytischen Biokugeln befördert werden. Dort findet sich folgende energetische Betrachtungsbreite (versteckter lotrechter Energiehorizont). Die Oberkante dieser Biokugeln liegt bei y= -0,25, ist also 1/4 von der Quadratoberkante abgesenkt. Proportional wird von den 4 Radien der 2 Biokugeln 1 abgerechnet, so dass die linke Grenze der Mittelpunkt der äußeren Biokugel ist. Die rechte Grenze liegt nicht bei x=0, sondern durch den Rand der Goldenen Niveaulinie (3. Extra-Fire-Cut/ G.Odom) bereits bei x<0 im Bereich der Biokugeln. Die schräg hochschießende Transmitter-Achse schneidet die Horizontalachse der Biokugeln bei y= - phi/2 haarscharf neben dem Biokugelmittelpunkt als Begrenzung. Diese energetische Lücke wird als der Durchmesser des EKr (Darmkreis) interpretiert, weil man damit an der Überschnittlinse einen Sinn entdecken kann. Durch Rotation des kopierten Kollektorkreises (MKr=Memory) - zentrales Nervensystem (ZNS) - von der äußeren durch die innere Biokugel können Informationen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis transferiert werden und umgekehrt. Zurück über die Transmitter-Achse können vom PNS diverse Reaktionshandlungen unterstützt werden. Dieser Mechanismus wäre aber zu kompliziert zu entschlüsseln. Das wahrscheinliche Ergebnis wird sein, dass die Information als Kopie des Kollektorkreises komplett aus dem BiXnom-Keller hochgeschossen wird, dabei vom Keller-Quadrat wieder ins Erdgeschoss-Quadrat wechselt und links außen als Biokugel auf der Achse des Goldenen Schnitts (1. Lösung) als aktueller Memory-Abruf für den Menschen verfügbar ist.

Ermittlung des Energieverlustes: Der Energieverlust ist der Informationsverlust durch das Darmnervensystem. Dieses liegt als Ekr nicht am BiXnom-Ruhekreis, so dass keine Informationen eingespeist werden können. Aus dem Informationsverlust wird der Durchmesser des Darmkreises (Ekr) ermittelt und in der Geometrie gefunden. Er rotiert einschneidend am Rand des Sympathiko-Kreises (SKr), so dass zeichnerisch der Darmkreis-Radius wirkt. Transmitter-Funktion: y= -0,375... x -0,374... Der Schnittpunkt des Transmitter-Strahls mit der Niveaulinie des analytischen Goldenen Schnitts bzw. der Horizontalachse beider Biokugeln hat als Energieverlust bis zur Vertikalachse der äußeren Biokugel die Informationslücke L_info= -0,00109631849622291. Davon die Hälfte als Darmkreisradius schneidet auf der rechten Seite in die geneigte Überschneidungslinse in Höhe der Goldenen Niveaulinie (Achse Ruhekreismittelpunkt RkM) ein. Vom rechten Rand der Darmkugel als Lotrechte bis zum oberen Schnitt der Überschnittlinse mit der Euler-Geraden verbleibt die Restlücke = 0,00002501016156875. Die Restlücke ist der Radius einer Lotkugel (Lkr). Der Mittelpunkt (LkM) sitzt auf der Euler-Geraden im Schnitt mit der Biokugel um den Schwerpunkt am linken Rand der Überschnittlinse. Von dieser Startposition wird die Lotkugel als Satellit durch die Quantenkugel geschossen, beeinflusst dort den Schwingkreis (OKr=Oszillation) indirekt und schlägt letztlich als Odyssee im Goldenen Schnitt am CCP (Corpus Callosum) als Endziel ein. Es ist die Nervenbrücke, die zwischen beiden Gehirnhälften liegt und eine Steuerungsfunktion erfüllt. Die restliche Lückenenergie kann im CCP verheizt werden. Weil die Lotkugel den Informationsgehalt am Schwingkreis mit bestimmt, handelt es sich um keinen Informationsverlust wie er beim Darmnervensystem mit dem Darmkreis (Ekr) vorliegt. Der Startpunkt liegt an der Überschnittlinse auf der Achse Schwerpunkt (SP) – Feuerbachpunkt (FP). Die Lotkugel (LKr) findet ihren Reiseweg unter folgenden 3 Prämissen: 1.) Die Zielrichtung muss einer Wirkungslinie folgen, die parallel in Richtung CCP weist. 2.) Weil in dieser Schussrichtung rechts am CCP vorbeigezielt wird, kann sie nur vom selben Biokugelkreis in dessen Rotation aufgefangen werden, der die Entstehung der Lotkugel an der Überschneidungslinse gerade verursacht hat. 3.) Trotz der falschen Lage, muss die Funktion des Corpus Callosum erfüllt werden. Die Lotkugel muss somit die Gravitationskraft in der Natur ausloten, um die Informationen von links und rechts lokalisieren zu können. Erst dadurch kann das Informationsgleichgewicht der beiden Gehirnhälften erzeugt werden. Wie würde sich diese Aufgabe in der Geometrie veranschaulichen? Durch den Schnittpunkt der Lotkugel mit dem Biokugelkreis muss auch die Lotrechte vom Schwerpunkt (SP) eintreffen! Das wäre aber nur ein Teilerfolg, denn die Lageorientierung hat am Schwingkreis noch keine Steuerung erzielt, oder? Doch, die Lotkugel kann unter dem Schwerpunkt nicht hängen bleiben, sondern braucht ein Endziel. Der Weg zur Lage unterhalb des Schwerpunkts führt quer durch die Quantenkugel. Das ist nur möglich, wenn sie sich in diesen optimal einschwingt und sich am 10er Schwingkreis mit 10Hz bzw. dem Vielfachen zum Zwischenziel bewegt. Dort wird die Information "lotrecht" aufgenommen. Nun dreht sich die Lotkugel (LKr) als Satellit mit dem Biokugelkreis zum Ausgangspunkt zurück. Beim 2. Umlauf verhilft die Information "lotrecht" den Ausgang in der Quantenkugel über die Hyperkugel zu finden. Dieser liegt in dessen lotrechter Achse unten. Die Lotkugel trifft jetzt dort auf die originale Wirkungslinie zum CCP (Corpus Callosum) und landet dort im Goldenen Schnitt als Endziel. Eine Gleichgewichtsinformation müsste zweckmäßig auf dem Kollektorkreis (KKr) lotrecht unter dem Inkreismittelpunkt (IkM) in einem Impact-Punkt (IP) weich landen. Dazu müsste höchst kompliziert aus dem gespiegelten Nervensystem eine Lotkugel im CC einschlagen, die den selben Endplatz beansprucht. Vor dem Einschlagspunkt ragt der Durchmesser knapp über die Quadrat-Mittellinie als eine Sehnenhöhe hinaus. Diese Länge ist der Radius einer Signalkugel, die als Satellit auf einem Signalkreis liegt und eine exakte Drehung auf die neue 60°-Schussachse bewirkt. Die Schussachse geht sicher durch den KKr, würde den IP aber minimal verfehlen. Für einen Treffer muss der Signalkreis mit hochgeschossen werden und die Signalkugel als Satellit die richtige Frequenz haben bzw. muss besser eine Lotkugelserie im Signalkreis liegen. In der Literatur wird die CC-Stimulation von Patienten erwähnt, beispielsweise bei Parkinson. Die optimale Einflussnahme mit Beruhigungseffekt ist beim doppelt schnellen Umlauf mit 20Hz gegeben. Beide Frequenzen wurden in diversen Studien, beispielsweise bei Parkinson getestet. Frequenzen von 1Hz und 30Hz hatten keinen Effekt. Stimulationen mit 50Hz wurden ebenfalls getestet. Bei 20Hz und 50Hz finden wir hier im BiXnom-Kunstprojekt den Hirnnerv III= Augenbewegungsnerv. Falls der Ausgang über die Hyperkugel nicht bekannt ist, kann die Lotkugel vom Start weg auf kurzem Weg die Biokugel in der Gegenrichtung umkreisen, schlägt auf die Quantenkugel, wird im Winkel abgelenkt und fliegt auf einer Parallele zur Transmitter-Achse exakt in den Impact-Punkt (IP). Es fehlt dann aber die Gleichgewichtsinformation und weil die Quantenkugel zur Hyperkugel ständig pulsiert, zittert man hier im Kunstprojekt. Bei der Stimulation im richtigen Takt ist der Anfall dann vorbei - Ausgang im 2. Umlauf wieder gefunden.

Informationsbeschaffung - dat.02.12.2020:

Der Sympathikus wird vom Hirn stimuliert. Entgegen der sonstigen Aufgabe wird der Darm aber in Ruhe gehalten. Die 5 Sinne (Riechen, Sehen, Hören, Schmecken und Tasten) werden komplex zur Hungerbewältigung aktiviert. Gesucht ist eine Struktur, daher soll hier der Darm aktiv werden und ständig signalisieren, dass Relative Ruhe herrscht und kein Notprogramm nötig ist. Der Sympathikus muss dazu vom Darmnervensystem, hier der Darmkreis (DKr), adressiert werden können. Bei Abschuss der Lotkugel (LK) von der Startposition muss diese Leere pulsierend immer durch Aufweitung des Darmkreises geschlossen werden. Wenn der Darmkreis eine Information sendet, geht dieses also von einer bewegten Position aus. Die Wegstrecke - der Lotkugelradius - geht somit nicht in die Schwingungsermittlung ein. Um diesen Defizitbetrag ändert sich die interne Meldung vom Darmkreis an den Sympathikus. Es entsteht dabei kein Zahlenchaos, sondern es sind auswertbare Zahlenperioden vorhanden. Der Sympathikus hat außer den Nervenbahnen ein Knotensystem von Ganglien ausgebildet hat, die ebenfalls mathematische Wurzeln haben. Die gekürzte Strecke wird praktisch punktförmig zusammengeschoben. Es werden die zurzeit wahrscheinlichsten Gruppen zusammengestellt werden.

Nr. 1) An den Wirbelkörpern reiht sich vom Hals bis zum Steißbein eine Ganglien-Kette aus 22-23 autonomen Ganglien als der sogenannte Grenzstrang. Er gehört zum Sympathikus. Zum Halsbereich gehören davon 3 Ganglien - 1.1) Cervicale superius, 1.2) Cervicale medium, Anschluss C8, 1.3) Stellatum, Anschluss Th1 - denen die 3 auffälligsten Perioden zugeordnet werden: _1000 bei 155Hz; 5000 bei 145Hz; 7000 bei 125Hz.

Nr.2) Im Grenzstrang folgen dann darunter 15 unbenannte Ganglien, die aufgrund ihrer Anzahl identifizierbar sind. Die Perioden bestehen aus 2stelligen Doppelzahlen. Die Dopplung meint offenbar, dass beide seitlichen Anschlüsse zum Sympathikus gehören (Unterschied zu 2 verschiedene Zahlen). Mit Anschluss an Th2, Th3 und Th4 in der Kette ohne Abgänge gekoppelt folgen: 2.1)_131373 bei 8Hz; 2.2)_1515 bei 193Hz 2.3)_223232 bei 28Hz. Für Abgänge fehlte das mathematische Angebot. In der Folge muss von Th5 bis Th9 jetzt auf Zahlendopplungen mit unterschiedlicher Frequenz zurückgegriffen werden. Diese Frequenzen sollen anderweitig nicht stören, so dass sich die Ausgänge der nächsten 3 Ganglien in einen Nebennervenstrang einspeisen müssen und mit dem Ausgang vom 4. Ganglion auf das 1. von 4 System-Ganglionen [Ganglion coelliacum] treffen: 2.4) _2525 bei 20Hz 2.5) _2525 bei 200Hz 2.6) _2929 bei 7 Hz 2.7) _2929 bei 70 Hz 2.8) _2929 bei 166Hz. Die folgenden 3 Ganglien mit Anschluss Th10, Th11 und TH12 sind mit demselben System-Ganglion verbunden. 2.9) _6262 bei 4 Hz 2.10) _6262 bei 40Hz ; 2.11) _646499 bei 14hz. Die 2 folgenden Ganglien sind mit L1 und L2 verbunden. Die Ausgänge führen mit einem Übersprung [Ganglion mesentericum superius] zum 3. von 4 System-Ganglionen [Mesentericum inferius]: 2.12) _446464 bei 140Hz; 2.13) _7171 bei 175Hz. Zum selben System-Ganglion aber ohne Rückenmark-Einbindung folgen 2.14) _7474 bei 79Hz und 2.15) _8585 bei 134Hz.

Nr.3) Die 4 System-Ganglien sind leicht an der besonderen und gleichen Periode erkennbar, wobei die Frequenzen nach der Reihenfolge sortiert werden: 3.1) Ganglion coelliacum; _5050 bei 1 Hz; 3.2) Ganglion mesentericum superius; _5050 bei 10 Hz; 3.3) Ganglion inferius; _5050 bei 100Hz; 3.4) Plexus hypogasticus inferior; _5050 bei 221 Hz

Nr. 4) Der Sympatikus zu den Organen beginnt von oben nach unten mit Herz und Lunge, die gemeinsam mit dem Ganglion Stellatum verbunden sind. Wegen der 01 kann die Sortierung hier beginnen. 4.1) Herz _5010120 bei 50Hz ; 4.2) Lunge: _5556555 bei 282Hz , gewählt als Zahlenbild mit 2 Flügeln, mit 5+6= 11 kann noch die 1 gelten.

Nr. 5) Zunächst wird vor weiteren Organen das Ganglion im Halsbereich (Cervicale superius) angeschlossen. 5.1) Auge; _171717 bei 67Hz; Die 1 weist auf die obere Ebene hin; 5.2) Tränen und Speicheldrüsen_3399 bei 222Hz; 5.3) Kopfgefäße_44477 bei 55Hz.

Nr. 6) Mit den restlichen unterschiedlichen Doppelzahlperioden kann noch die Verbindung zum Ganglion coelliacum hergestellt werden. 6.1) Magen_5566 bei 170Hz; 6.2) Leber_663999 bei 77Hz; 6.3) Bauspeicherdrüse _6655 bei 142Hz; 6.4) Niere _6688 bei 114; 6.5) Darm(1) _7585 bei 147Hz; 6.6) Der Darm und die folgenden Organe sind mit einem weiteren System-Ganglion verbunden. Für die Verbindung zu Ganglion mesentericum superius steht noch die restliche Doppelzahl-Periode zur Verfügung. Darm(2)_ 7785002 bei 25Hz.

Nr.7) An den letzten beiden Ganglien kreuzen sich die Doppelverbindungen. Am Ganglion mesentericum inferius sind angeschlossen: 7.1) Teile des Dickdarms, Rectum 7.2) Blase 7.3) Genitale und am Plexus hypogasticus inferior sind wie vor angeschlossen: 7.4) Teile des Dickdarms, Rectum 7.5) Blase 7.6) Genitale : Hierzu können die Perioden 111, 222, 333, 444, 555, 777, 888 (teils mehrfach vorhanden) verwendet werden.

Nr. 8) Am unteren Ende des Grenzstranges liegen 4 Ganglien ohne seitliche Verbindungen. Als Perioden sind noch vorhanden: 100, 300, 500, 700, 900. Die Bezeichnungen wurden folgender Grafik entnommen:

Memory: Die übliche analytische Ermittlung wurde bis in den negativen Wertebereich weitergeführt und geometrisch ergänzt. Diese Ermittlungen erfolgten in einem gesonderten Quadrat, das hier auch als Kellergeschoß (Basement) zu verstehen ist. Im Ergebnis ist der Goldene Schnitt für die Biologie eine mathematische Grundlage. Es verbleibt noch die Aufgabe, diverse im Kollektorkreis (KKr) gesammelte Informationen zu speichern. Dieses soll hier geometrisch derart erfolgen, dass der Kollektorkreis in das Obergeschoß befördert wird. Wie das möglich ist, wurde untersucht. Der Kollektorkreis kann mit seiner Unterkante auf die Ausgangsachse, weit links außen , im Punkt G aufgestellt werden. Tatsächlich ist er aber nur eine Hülle und enthält 2 gestapelte Teilkreis (Durchmesser Teilkreis= Radius Kollektorkreis. Innenseitig wird noch ein kaum sichtbarer Kreis über den Informationsverlust mitgeteilt. Der Hergang war so, dass bei der Entwicklung eine Potentiallücke feststellbar war, die das Darmnervensystem ergab. Wenn es keine besonderen Beschwernisse gab, kann darüber auch nichts gespeichert sein. Die Stereo-Kreise beschreiben das spiegelförmige Nervensystem. Es wird nichts doppelt gespeichert, sondern 1 Bild zusammengesetzt. Die Teilung des Kollektorkreises ist notwendig, damit sein Fußpunkt genau über der Achse der analytischen Berechnung des Goldenen Schnitts liegt. Im Mittelpunkt der äußeren Biokugel steht eine Funkstation, die den Kollektorkreis, nachdem er zum Ausgleich für den folgenden Energieverlust minimal aufgebockt wurde, horizontal an den rechten Quadratrand sendet. Weil es 2 Teilkreise sind, ist beim Start nur die halbe Verlusthöhe aufzubocken. Das geschieht automatisch dadurch, dass der Kollektorkreis der Transmitter-Achse bis zur Funkstation folgt. Im Plus-Quadrat wandert der gefüllte Kollektorkreis (KKr) wieder die Transmitter-Achse weiter hoch.

10. BiXnom-Blutkreislauf - dat.04.12.2020

Der Goldene Schnitt ist eine Kettenreaktion, so dass sämtliche Versorgungssysteme hier geometrisch zu finden sind, sofern keine Station übergangen wurde. Im CCP stoßen die Lotkugeln zusammen und senden einen Signalkreis mit umlaufenden Signalkugeln zum Impact am Kollektorkreis. Die Aktion findet ohne Kontakt mit dem Schwingkreis statt, so dass man die Information nur noch aus der Signalkugel selbst ziehen kann - andere Vermischungen blieben ergebnislos chaotisch. Es geschieht exakt das, was man sieht: Es wird eine Röhre herausgeschossen, bei der die Signalkugeln den Gefäßmantel satellitenartig "weben". Von den ca. 63 Strukturen des Blutkreislaufes werden wegen der Spiegelbildlichkeit sicherlich nur ca. 35 Werte nötig sein. Hierfür sind unauffällige und kurze Perioden ähnlich 100, 200, 300 etc. zu finden. Es sind dann gerade ausreichende vierstellige Perioden ähnlich 1000, 2000, 3000 etc. vorhanden, um einen Kreislauf anzutreiben. Weiterhin vorhanden sind wenige 3stellige gleichartige Werte wie 777, 999 etc. für netzartige Versorgungsgebiete. Die spezielle 3333 ist ergänzend verfügbar. Gemindert um die am Einschlagpunkt abgesetzte Signalkugel schlagen die beiden Lotkugeln als Knoten am CCP zusammen, d.h. dieser Vorgang könnte das noch fehlende Lymphknotensystem ergeben.

Startzeit der Episode "Blutgefäße": TIME.EPI.ADERN = Signalkugel-Radius

Der Blutkreislauf besteht aus 2 hintereinander geschalteten Kreisläufen, und zwar dem großen Körperkreislauf und dem kleinen Lungenkreislauf. Bezeichnungen: #BiXnom-Periode/Frequenz # Sauerstoffgehalt;

A.= Arterie / V.=Vene; inferior = unten gelegen - Gegenteil ist superior; dexter = rechts - Gegenteil ist sinsiter

1.) Rechte Herzkammer (Ventriculus dexter) → Pulmonalklappe

2.) A. pulmonalis / Truncus pulmonalis #1000/63 #O2arm

3.) Kapillargebiet der Lunge #1000/264 #Co2aus/O2ein

4.) V. pulmonaris #2000/132 #O2reich

5.) Linker Vorhof (Atrium sinistrum) → Mitralklappe

6.) Linke Kammer (Ventriculus sinister / linker Ventrikel) → Aortenklappe

7.) Aorta #3000/21 #O2reich

8.) Kapillargebiet der unteren Körperhälfte #2000/315 #O2sinkt

9.) V. cava inferior #3000/88 #O2arm

10.) Rechter Vorhof (Atrium dextrum) → Trikuspidalklappe

11.) Rechte Herzkammer (Ventriculus dexter) → Pulmonalklappe

12.) → Retour zu 2.)

7.1) Abzweig Aorta #6000/44 #O2reich

7.2) Kapillargebiet der oberen Körperhälfte #3000/210 #O2sinkt

7.3) V. cava superior #6000/105 #O2arm

7.4) zusätzlich in rechten Vorhof → 10.) → Trikuspidalklappe

7.5) zusätzlich in rechte Kammer → 11.) rechter Ventrikel → Pulmonalklappe

Im Gefäß-Hauptsystem noch verfügbar #4000/66; #5000/126; #3333/189; #9000/311, beispielsweise für den embryonalen Bedarf mit umgekehrtem Kreislauf.

Bereits im Zulauf (Durchflug der Überschneidungslinse) auf den Einschlag am CCP entsteht das Herz-Reizleitungssystem allein aus der Geometrie der anfliegenden Lotkugeln. Es werden hochpräzise Schwingkreissignale gesendet: Das Herz schlägt autonom. Das Erregungsbildungs- und Erregungsleitungssystem (Reizleitungssystem) besteht aus spezialisierten Herzmuskelzellen (Kardiomyozyten): Sinusknoten [Schrittmacher] #5000/1, AV-Knoten [Erregungswellen verbreiten] #5000/5, His-Bündel [Wellen in Herzkammern leiten] #5000/20, Kammerschenkel [Tawara-Schenkel sind geteiltes HIS-Bündel] #5000/50 und #5000/100, Purkinje-Fasern [Verzweigung der Tawara-Schenkel] #5000/125 und #5000/250. Die Wirkung der Lotkugel als Kettenreaktion im Goldenen Schnitt ist im Vergleich zur unendlichen Eulerschen Zahl sichtbar. Eulersche Zahl e =1+1/1+1/(1*2)+1/(1*2*3)+ etc.= 2,7182818....Der Lotkugelradius kann nun beliebig experimentell mit der Zahl 5 modifiziert werden zu Lotkugelradius*Ln(5)^5*10^5/10Hz = 2,7007... Die 00 ist der Hinweis auf die Stopps und den Auswurf verwendbarer Perioden.

Das Lymphknotensystem bildet sich, in dem die am Einschlagspunkt entwichene Signalkugel als Defizit der Lotkugel eingeht.

Startzeit der Episode „Lymphgefäße“ = TIME.EPI.LYMPHE = Lotkugel-Radius – Signalkugel-Radius.

Ein Strecken- bzw. Potentialdefizit verursacht ähnlich den Ganglien ein Knotensystem. Bei der unendlich wiederholten Abwicklung des Gencodes wird als Leitschnur dem Goldenen Schnitt gefolgt. Das Lymphsystem ist wie die Lage der Milz nach links orientiert. Für die Lendenzisterne (Cysterna chyli) als Sammelraum der Lymphe hält die Mathematik nur ein unsymmetrisches Ziffernbild bereit: #60090/123 - links 600 weiter als rechts 90. Die Milz ist als einziges lymphatisches Organ in den Blutstrom durch feinste Milzknötchen im Gewebe eingebunden. Mit der Periode #5555/272 feiert die Mathematik in der Milz ihre Goldene 5. Der Thymus liegt noch höher mit #4444/287. Er besteht aus 2 Lappen, so dass die teilbare Zahl dieses gut beschreibt. Darüber fehlt die 3333 für ein weiteres Organ. Die vielen Ansammlungen von Lymphfollikeln im Dünndarm, insbesondere im Krummdarm #666/272 und im Wurmfortsatz #666/296, bilden die Peyers-Plaques. Die Periode 777 fehlt, zu den Beinen kann dann mit #888/202 und #999/169 verzweigt werden. In der Lendenzisterne (Cysterna chyli) sammelt sich die Lymphe aus Beinen, Becken und Bauch. Durch Muskelkontraktion wird die milchig-trübe Lymphe im Milchbrustgang des Brustkorbs (Ductus thoracicus) #1111/41 hochgefördert. In der Brusthöhle wird noch zusätzlich die Lymphe des linken Armes über den Truncus subclavius #11111/136 sowie der linken Kopf-Halsseite über den Truncus tachealis #11011/162 entsorgt. Der Ductus thoracicus mündet am linken Venenwinkel, eine Zusammenführung zweier Venen zur Vena brachiocephlica. Der rechte Lymphkanal (right lymphatic duct) ist der 2. Lymphhauptstamm #2222/68. Er mündet im rechten Venenwinkel und entwässert nur den rechten oberen Körperquadranten (rechte Brusthöhle, rechter Arm, rechte Hals- und Kopfseite, manchmal auch den unteren Lappen der linken Lunge). Vermutlich ist es der rechte Truncus trachealis, der am Brusteingang noch die Achsel-Lymphgefäße aufnimmt und dann als Ductus lymphaticus dexter bezeichnet wird. Ein Computer würde wegen seiner begrenzten Ziffernfolge > 0 ab einer Frequenz von 223 das Lymphgefäßsystem scheinbar nicht mehr tiefer strukturieren können. Tatsächlich wird am Sprung nur links eine Null als Kommastelle hinzugefügt, so dass hinten unverändert zuweilen Perioden entstehen. Die Lymphsammelstämme übernehmen die Lymphe der Kollektoren. Es folgen Präkollektoren, die als Zwischenfunktion bereits Flüssigkeit aufnehmen können. Die initialen Lymphgefäße entsorgen schließlich die überschüssige Gewebsflüssigkeit.

Die Struktur der Gehirnzellen übermittelt der Goldene Schnitt erst im Zuge der Informationsübermittlung. Mit der Information (2 Stereo-Kreise) wird der kleine Paarkreis mit übersandt. Der Paarkreisradius bildet mit 0,000411119... eine Trägerwelle. Dieser relativ sehr große Zahlenwert ist zwar unpassend zum Minus der darauf zu legenden Modulation, aber die Periode 1111 bewirkt, dass die Schwingkreiswirkung noch markant durchschlägt. Werden 3-4 Modulationen durchgeführt, sollte die bekannte Grobstruktur des Gehirns erkennbar werden.

A] Vorfelderkundung: Der Paarkreisradius wird allein durch den Signalkreisradius gemindert. Die Funkstrecke wird eröffnet, ohne dass die Signalkugel als Satellit bereits einfliegt. Eine Schwingkreiswirkung ist kaum vorhanden, Der Blick ist auf die Gefahren bei Zulauf auf den Impactpunkt (IP) gerichtet, in den die als Satellit mitfliegende Signalkugel einschlagen wird. Die Modulation spricht darauf mit folgender provisorischer Sortierung an: Sofort ab 1 Hz und kleiner sind Alarm-Zweiklang-Perioden wiederholt vorhanden in der Art: 8989; 7979; 7474... Der SOS-Hilferuf wird abgesetzt als Serienklang: #__111/105; #4141411/106; #111__/107 bzw. ist eine Spurweiche zur anderen Körperhälfte. Es sind 3 Hauptstrukturen erkennbar: #2222/229; #5555/129; #9999/113. Für den erwarteten Mandelkern sind auffällige #339985556668/70 oder #300600/316 vorhanden. Die 5 Sinne reimen sich auf der 200: #1200/158; #20020/183; #77200/190; #2007712777/258; #20070/269.

B] Knotenbildung: In die zuvor unter A installierten Funkbrücke wird nun zur Anregung einer Falten- und Knotenbildung der Lymphkreisradius als ein um den Signalkugelradius geminderter Lotkreisradius in Abzug gebracht. Der Signalkreis (etwas größer als Lotkreis) wird erst im nächsten Schritt entfernt. Perioden verschieben sich teilweise nach vorn, so dass 5 auffällig große Werte vorliegen. Die Hirnrinde/Hirnmantel (Cortex ) ist eine dünne äußere Nervenfaserschicht auf dem Groß-und Kleinhirn:

Startzeit Episode „Gehirnlappen“ TIME.EPI.CORTEX = Paarkreis-Radius – Signalkreisradius – Lymphkreis-Radius = Paarkreis-Radius – Signalkreisradius – (Lotkugel-Radius - Signalkugelradius)

Kleinhirnrinde (Cortex cerebelli) ; #20000/172 [2. Hirnnerv „Sehen“]

Die Großhirnrinde (Cortex cerebri) unterteilt sich in

1.) Stirnlappen (Lobus frontalis) #10000/344 [1. Hirnnerv „Riechen“]

2.) Scheitellappen (Lobus parietalis) #13333/258

3.) Hinterhauptslappen (Lobus occipitalis) #16000/215

4.) Schläfenlappen (Lobus temporalis) #19000/181

5.) Insellappen (Lobus insularis), liegt seitlich von Lappen (1, 2+4) überdeckt, #8000/43

6.) Limbischen Lappen (Lobus limbicus). Der entwicklungsgeschichtlich ältere Teile des Cortex (z. B. Gyrus cinguli und Hippocampus) wird zuweilen als 6. Lappen behandelt; #4000/86

Für die Brücke (Corpus Callosum) als der Nervenstrang zwischen den beiden Gehirnhälften liegt die erwartete gespiegelte Ziffernfolge in 2 Personen-Varianten vor. Mit Seitenausgleich abstrakt orientiert als #860760860/28 und bildlich orientiert als #88608688/350. Die ergänzte 8 legt die rechte Seite stärker aus, worüber die linke Körperseite mit dem Herz gesteuert wird. In der Großhirnrinde werden 46 Brodman-Areale unterschieden. Funktionelle Organisation der Großhirnrinde: Primär-motorisches Areal, Prä/Supplementär-motorische Areale, Primär-sensible Areale, Sensible Assoziationsareale, Sehfelder, Hörfelder. Informationen die in lokalen Feldern vom Thalamus eingehen, gehören zu den primären Funktionen. Zu den primären Arealen kommt meist eine ganze Reihe sekundärer Areale, die ebenfalls ausschließlich Informationen aus einer Modalität (Sehen, Hören, Motorik) bearbeiten. Perioden die hier wiederholt vorliegen, können mehrere Areale abdecken:

1.) Das primäre motorische Areal, das Bestandteil des Motorcortex ist, liegt im Gyrus praecentralis: #8600/4 und 40Hz.

2.) Der primäre somatosensible Cortex liegt gleich daneben im Gyrus postcentralis (Areale 1 bis 3): #6700/3+30+300

3.) Der primäre visuelle Cortex. Insgesamt gehören 3 Areale zum visuellen Cortex #7200/2+20+200

4.) Der primäre akustische Cortex: #4300/8+80

Auch ohne dezimale Wiederholung liegen noch ausreichend Ziffernbilder „Doppel-Null“ vor, um Areale von mittlerer und nachrangiger Bedeutung zu bestücken. Die primären Erregungen kommen vom Thalamus, zu dem ebenfalls viele Kerngruppen gehören. Er bildet den größten Teil des Zwischenhirns. Er setzt sich aus vielen Kerngebieten zusammen. Ein weiteres System: Das limbische System enthält eine Vielzahl von Strukturen, wie Hippocampus, Fornix, Corpus mamillare, Gyrus cinguli, Corpus amygdaloideum (Amygdala, Mandelkern), Nucleus anterior des Thalamus, Habenulae (Epithalamus), Gyrus parahippocampalis, Septum pellucidum. Für die Kommunikation seitlich und nach oben sind Ziffernbilder vorhanden wie: #667887888/249, #511956511/252, #42742794200/241, #2227916999/373. Das Gehirn verschiebt Daten vielfach, bis sich eine Bestätigung ergibt. Dadurch erhöht sich auch digital die Genauigkeit, so dass bei hoher Frequenz eine Prüfstelle die Übereinstimmung genau gegenüberliegenden Ziffern 6877716/480 und1977763/481 feststellt.

C] Gehirn füttern: Warum sind 46 Brodmann-Areale in der Gehirnrinde aktiv? Unterschiedliche Literaturangaben - damals 52, 46 sind es mindestens! Bei einer 60er Frequenz-Kreisteilung könnten 60 Felder bedient werden. Woher kommt die Lücke? Wenn eine Signalkugel als Satellit des Signalkreises als zufälliger Präzisionstreffer am Impact-Punkt (IP) einschlägt, ragt der Signalkreis bereits mit einer Bogenlänge im Winkel von 40,99165° über den Kollektorkreis hinaus, so dass die Information nur im Restkreis-Winkel liegen kann: 360-40.99..= 319,01°. Als Beobachter im 10er Schwingkreis selbst stehend ziehen wir das Startsegment von 36° ab, sodass 283° verbleiben. Die Speicherrate beträgt somit 283°/360° = 78,6%. Umgerechnet auf den 60er Frequenzkreis ergeben sich 60 * 78,6% = 47,16 Areale. Das 1 Grenzfeld wird abgezogen, weil es für die exakten Treffer am Impactpunkt (IP) reserviert wird, so dass sich 46 Areale ergeben. Für die Kommunikation ergibt sich bei 40° mit 40°/36°= 1,1111... die günstige Modulation zur Trägerwelle 1111, aber erst > 40° transportieren eine Nachricht. Was sagt uns das nun ? Das Gehirn speichert primär nur unsere Fehlschüsse, um aus Fehlern zu lernen. What the fuck are „Fehlschüsse“? Es ist wie mit der Schießbude auf dem Rummel. Bei allen genauen Treffern werden die gewonnenen Papierblumen operativ verarbeitet (sofort mitgenommen), aber die vielen Fehlschüsse bilden mit den zerschossenen Tonröhrchen eine graue Gehirnmasse, die einfach als Gedächtnis liegen bleibt. Wo denn? Alle Fehlschüsse landen hinter dem Kollektorkreis im Ruhekreis – das ist das geometrische Gedächtnis.

100 Tonröhrchen kosten 6,77 Eur. Damit können die 6 Funktionsbereiche des Gehirns jeweils im Wert von je 1 Eur durch Fehlschüsse mit Tonröhrchen-Müll versorgt werden. Es verbleiben nun genau noch 77 Cent. Wozu? Die Zahl 7 ist auch ein Überschuss, denn bei den „BiXnom-Pyramiden von Sakkara“ wird von der Matrix 12x12 die brauchbare Matrix 5x 5 abgeteilt und beim Goldenen Schnitt ist die 5 wichtig. Dann werden die Ziffern 77 somit anzeigen, wie die Information den Weg über den Thalamus in den Speicher findet? In etwa schon, im Puzzle laufen aber die Gerüche vom Riechkolben extra und es gilt auch noch den Hippocampus (Arbeitsspeicher zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis) zu finden, der zum limbischen System mit Hirnarealen gehört, die sich wie ein Ring und Basalganglien und Thalamus legen. Beim Fehlschuss bleibt nur noch die Modulation eines lütten „Signalkugelradius“ übrig, der von der fetten Trägerwelle „Paarkreisradius“ zu subtrahieren ist. Im Ergebnis sind weitgehend sämtliche Frequenzen unspektakulär damit beschäftigt, Datenpakete der Art 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 und höher, teils bis 4 Arten in der Periode, in den Speicher hochzuschieben. Das Artilleriekaliber 122 enthält die 22 und die 1 ist der Geruchsnerv 1, denn morgens lagen früher vor der Kaserne mehr Glasflaschen herum, als Grashalme standen. Wenn die Ziffern bis zur Null nach vorn durchgelaufen sind, ist der Speicher voll. Um noch etwas von den gesuchten Strukturen zu finden, wie Mandelkern, Thalamus und Hippocampus, soll die Abkürzungsstrecke zum IP betrachtet werden. Hier wird der größere Lotkugelradius abgezogen, wenn er den Weg zum CCP nicht gefunden hatte oder ohne Aufprall auf eine andere Lotkugel lediglich zum IP umgelenkt wurde. Hier fallen dann vereinfacht nur die Folgen 77 und 111 auf: Es folgt ein Bombardement der „77“ teilweise verstärkt durch 777 über viele Frequenzen in Abständen. Schließlich melden alle 6 Funktionsbereiche nacheinander ihren vollen Speicher: #0,00000077.../496; #...77/497; #...77/498; #...77/499; #...77/500; #0,000000770677.../501. Weil es 2 Gehirnhälften sind, kann man mit Halbfrequenzen das reale Ende mit 250,05Hz beschreiben. Das Riechen läuft separat über den Thalamus, so dass auch das Riechhirn den vollen Speicher meldet: #0,00000111/345; ...111/346; ...111/347. Die gesuchten Strukturen sind noch erkennbar.

D) Feinstruktur: Mehr Struktur zeigt sich, wenn vom Paarkreisradius nunmehr Lotkugelradius plus Signalkreisradius subtrahieren werden. Welche mindestens 16 Strukturen könnten auffallen?

I.] 9 Elemente in Limbischen System: Hippocampus [Räumliche Orientierung, Kurz- und Langzeitgedächtnis]: Eine extreme Orientierung zeigen 4x68 um die Achse 3: #686836868/566Hz, Fornix [beteiligt Kurz- zu Langzeitspeicher, verbindet Hippocampus mit Corpus m.]: Die Verschiebung vom Kurz- in das Langzeitgedächtnis hat über mehrere Frequenzen zum Ergebnis, dass sich eine Periode von ganz hinten in die Mitte verschiebt. Der Fornix kann über eine Bereich laufen: #...8888000/394Hz bis #...8888/407., Corpus mamillare, Gyrus cinguli [beteiligt Emotionen + Gedächtnis], Amygdala (Mandelkern), Nucleus anterior des Thalamus, Habenulae (Epithalamus), Gyrus parahippocampalis, Septum pellucidum. Der Mandelkern als Alarmgeber muss frühzeitig aktiv sein: #55535666/7Hz

II.] 5 Elemente im Thalamus-System: 1.) Mit dem Thalamus ist genauer der Thalamus dorsalis gemeint. Er muss frühzeitig vorliegen und ein Beruhigungselement muss sofort folgen, ansonsten Konflikt mit dem Cortex: #0,0000055535666/70Hz. 2.) Bindegewebsbrücke zwischen rechten und linkem Thalamus (Adhaesio interthalamica). Nur zu finden, wenn man in der Zwischenfrequenz eine Brücke lesen will. Eine Brücke ist ein Weg, der hier das Weiterzählen von 474 über 475 als Brücke 3 gestattet: #4753474/71Hz. 3.) Der Thalamus wird vom Thalamus ventralis (auch als Subthalamus bezeichnet) kontrolliert und moduliert: #...300...500/72Hz. Diesem werden Kerngebiete der Basalganglien 3.1) (Nucleus subthalamicus und 3.2)Globus pallidus zugerechnet. Stark unterschiedliche Ziffern, können auch das Hochladen der Daten über den Thalamus bedeuten: #8885111/361Hz. Auch Emotionales kann gesucht werden, wenn z.B. ein gutes #0266266/146 im nächsten Schritt nach hinten weggeschoben wird als #...5555/147. Wer sucht, der findet!

III.) 2 Elemente im Riechhirn: Frühzeitig vorhanden, nach Hirnnerv 1 sortiert, die 3 für 3 Rezeptoren. 1.) Das Riechhirn umfasst die beiden Bulbi olfactorii als primäre Riechgebiete: #111...1333/35Hz. 2.) Die sekundären olfaktorischen Areale liegen in basalen Rindengebieten des Endhirns und werden als olfaktorischer Cortex bezeichnet: #01331334477/292Hz ... #0132222777../294Hz

Das „Wiener Schnitzel“ wurde im Restaurant abgebissen serviert. Dieser unappetitliche Anblick wird gespeichert über den visuellen Hirnnerv 2 als Erinnerung #2922929/133Hz in der Sakkara-Reste-Matrix 7x7=49 im BIXnom-Cortex in einem der passenden 46 Brodmann-Arealen, wobei die 3 freien Plätzen gelten für: 2 gespeichert von rechts, 1 gespeichert von links, 0 = nicht merken. Zur Erhöhung der Genauigkeit (dito digital) werden Daten bis zur Bestätigung verschoben. Nur 4x29 ist ein Schnitzel! Bei einer digitalen Prüfstelle schieben sich die Perioden bei hoher Frequenz zur Bestätigung vis-a`-vis: #6877716/480 und #1977763/481Hz.

Rechte Lunge: Im Bronchus lobaris superior dexter (rechter Oberlappen): Bronchus segmentalis apicalis (B I): #6600/2Hz; Bronchus segmentalis posterior (B II): #4400/3Hz; Bronchus segmentalis anterior (B III): #3300/4Hz. Im Bronchus lobaris medius dexter (rechter Mittellappen): Bronchus segmentalis lateralis (B IV): #2200/6Hz; Bronchus segmentalis medialis (B V): #9500/7Hz; Im Bronchus lobaris inferior dexter (rechter Unterlappen): Bronchus segmentalis apicalis (superior) (B VI): #1200/11Hz; Bronchus segmentalis basalis medialis (cardiacus) (B VII): #1100/12Hz; Bronchus segmentalis basalis anterior (B VIII): #5500/24Hz; Bronchus segmentalis basalis lateralis (B IX): #6200/58Hz; Bronchus segmentalis basalis posterior (B X): #7100/76Hz

Es folgt eine Verästelung auf die Endbronchien (Bronchioli terminales) als die letzten Abschnitte des luftleitenden Systems. Die weitere Verästelung der Endbronchien sind respiratorische Bronchiolen (Bronchioli respiratorii) mit dem beginnenden Gasaustausch. Hierfür sind Perioden einfacherer Art vorhanden.

Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - Bend It

Fortsetzung der Kettenreaktion mit dem Darm siehe am Ende der Register "Würfelkunde Start" und "Würfelkunde Ende"

Oesch's die Dritten - HEIMAT (Live)

Das Naturell des Goldenen Schnitt

Ein Kreisumfang ist ordentlich berechnet, wenn für die irrationale Kreiszahl Pi der Taschenrechner diente. Vergleichsweise „weiß“ die Natur, dass es sinnlos wäre, auf die Präzision einer unendlichen Zahlenfolge beim PHI des Goldenen Schnitts zu pochen. Sie ist bereits aus der relativen Ruhe zu bringen, wenn die BiXnom-Schwelle.+/- 0,0001477... 0,0001478 als Differenz zu PHI überschritten ist. Was sich hinter dem Zahlenbereich verbirgt, lässt sich im BiXnom-Kunstprojekt finden: „Richtig ist, was schön aussieht!“. Der Goldene Schnitt gilt in folgender prägnanter Form: PHI = 0,5+0,5*5^0,5=1,618... Die BiXnom-Schwelle muss folglich die Zahl 5 in einer exponentiellen Steigerung als natürlicher Logarithmus (logarithmus naturalis) enthalten:

PHI = 0,5+0,5*5^0,5 +/- BiXnom-Schwelle

BiXnom-Schwelle = +/- 2*(PHI - ln (5))^2 = +/- 2* (1,618... - 1,6094...)^2= +/- 0,000147785

Der Goldene Schnitt sendet mittels umgekehrter Reihung der Fibonacci-Zahlenfolge 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ... als ganzzahlige Brüche selbst die wachsenden Schwankungen aus. Beispielsweise resultiert aus 89/55=1,618181818... die Abweichung -0,000147829. Es herrscht somit noch knapp die relative Ruhe, solange nicht auf der Plus-Gegenseite summarisch etwas in die Waagschale geworfen wird, was den Schaltvorhang auslöst. Der natürliche Logarithmus enthält die Eulersche Zahl e = 2,718..., mit der beispielsweise Zerfallsprozesse beschrieben werden. Hier ist die Fibonacci-Folge quasi der Zerfall des Goldenen Schnitts.

Bei den wichtigsten beiden BiXnom-Biokugeln wird es sich um Arterie und Vene handeln, die über die Atemfrequenz im Mittel 1 Zug vitaler versorgt werden, als die Grenzfrequenz gegen den Verfall. Mehr schadet nicht, aber... Der Sinn der Kelleraktion soll hier im Kunstprojekt in der Füllung der Bio-Matrix 8x8=64 liegen. Weil das 4 Einheiten mehr sind als die 60 Sekunden-Einheiten für eine Minute, muss wie bei einem Zahnrad auf den richtigen Takt gewartet werden. Die Matrix ist auf 32 halbiert geteilt. Übereinstimmung gibt es bei 30 x 32= 960, so dass mit 960/60 = 16 Züge als Teiler entstehen - optimal somit 15 Atemzüge/min (Erwachsene 12-18) nach BiXnom-Lesart. Jung und sportlich schlägt der Ruhepuls im Sekundentakt, ansonsten vom Leistungssportler (MINOR) zur Mehrheit (MAJOR) wie der Goldene Schnitt = 45 / 45*1,618= rd. 73.

Das Kreislaufsystem wurde hier bereits durch 3 rechtwinklige Dreiecke identifiziert, wobei das Herz dem besonderen Dreieck abc = 60/11/61 entspricht. Die 60 symbolisieren die Sekunde und die Differenz 61 - 60 = 1 den Impuls selbst. Warum 11? Für den Schaltvorgang werden zur Lückenfüllung 22,425 BiXnom-Einheiten benötigt. Weil mit dem Lungen– und Körperkreislauf in 2 Kreisläufe gepumpt wird, sind 11 statt 22 ausreichend. Die fehlenden 0,4 Einheiten müssen dann aus einer breiteren Kontakthülle als für 1 g/ml resultieren. Fett- und Muskelgewebe liegt hierfür knapp unter 1 und die ständige Atmung macht die Dinge leichter. Relative Dehnung: 2* 11 Elemente * [Schlagvolumen 77,5 ml / Herzminutenvolumen in Ruhe 4000 ml] = 0,426 > 0,425 erforderlich.

Soccer = 22 Spieler + 1 Unparteiischer pro Platzviertel / 10 Pärchen = 22,4

THE ROLLING STONES: CRY TO ME