Datenschutz :

hier im Anhang die Episoden Vögel, Wale, Pferde, Rinder, Hunde, Katzen, Elefanten, Ameisen, die Fliege "Drosophila" und der Parasit "Plasmodium falciparum (Malaria-Erreger)" etc." sowie alle relevanten Proteine...Thema im August 2024 beendet.

Holger Thomas - Das kann doch nicht wahr sein 1979

Dies ist eine private Webseite. Der Inhaber der Webseite www.bixnom.de benötigt keine personenbezogenen Daten.

YouTube-Videos: Diese „Website verwendet für die Einbindung von Videos den Anbieter YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, vertreten durch Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normalerweise wird bereits bei Aufruf einer Seite mit eingebetteten Videos Ihre IP-Adresse an YouTube gesendet und Cookies auf Ihrem Rechner installiert. Wir haben unsere YouTube-Videos jedoch mit dem erweiterten Datenschutzmodus eingebunden (in diesem Fall nimmt YouTube immer noch Kontakt zu dem Dienst Double Klick von Google auf, doch werden dabei laut der Datenschutzerklärung von Google personenbezogene Daten nicht ausgewertet). Dadurch werden von YouTube keine Informationen über die Besucher mehr gespeichert, es sei denn, sie sehen sich das Video an. Wenn Sie das Video anklicken, wird Ihre IP-Adresse an YouTube übermittelt und YouTube erfährt, dass Sie das Video angesehen haben. Sind Sie bei YouTube eingeloggt, wird diese Information auch Ihrem Benutzerkonto zugeordnet (dies können Sie verhindern, indem Sie sich vor dem Aufrufen des Videos bei YouTube ausloggen). Von der dann möglichen Erhebung und Verwendung Ihrer Daten durch YouTube haben wir keine Kenntnis und darauf auch keinen Einfluss. Nähere Informationen können Sie der Datenschutzerklärung von YouTube unter www.google.de/intl/de/policies/privacy/ entnehmen. Zudem verweisen wir für den generellen Umgang mit und die Deaktivierung von Cookies auf unsere allgemeine Darstellung in dieser Datenschutzerklärung.“ Diese Erklärung ist im Jahr 2024 der Website „Allgemeine Datenschutzerklärung (ithelps-digital.com)“ entnommen worden. Herausgeber: Sebastian Prohaska; Pernerstorferstraße 18; 3032 Eichgraben; Österreich; Büro Berlin: Bessemerstraße 82/10. OG Süd; 12103 Berlin

office@ithelps-digital.com

...TECHNO...

Three Little Birds

Nachfolgende Hinweise zum Datenschutz wurden aus folgender Quelle entnommen: Quelle: https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Server-Log-Files

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

Browsertyp und Browserversion

verwendetes Betriebssystem

Referrer URL

Hostname des zugreifenden Rechners

Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Kommentarfunktion auf dieser Webseite

Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars, Ihre E-Mail-Adresse und, wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gewählte Nutzername gespeichert.

Speicherung der IP Adresse

Unsere Kommentarfunktion speichert die IP-Adressen der Nutzer, die Kommentare verfassen. Da wir Kommentare auf unserer Seite nicht vor der Freischaltung prüfen, benötigen wir diese Daten, um im Falle von Rechtsverletzungen wie Beleidigungen oder Propaganda gegen den Verfasser vorgehen zu können.

Auskunft, Löschung, Sperrung

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen

Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Widerspruch Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Quelle: https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html

*******************************************************************************************************************************************

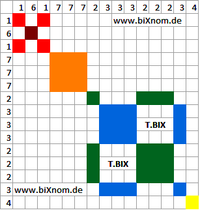

Zugabe für Freunde der BiXnom-Würfelkunde: Die Vögel

Der Zifferncode der Saurier kann mittels der Bixnom-Schwelle durch eine maximierte Fallhöhe zur Untergrenze verschoben werden. Wie beim Saurier müssen die beiden Episoden Epi.X+Vogel und EPI.Y+Vogel eine Einheit bilden. EPI.Y+Vogel enthält mit „505“ das Auge und die Wirbel. EPI.X+Vogel liefert das Zubehör. Die Evolution interpretiert den mathematischen Grundbauplan. Hier wird die Vogelfamile der Spechtvögel (Piciformes) mit 28 Gattungen und mehr als 200 Arten beispielhaft angenommen. Statt Hautmembranen der Fledermäuse enthalten die Vogel-Federn in der Kombination „33+1“ Haut und Haar den Sinn, als Zählhaare 1 einen weiten Zeilenlauf bis zu den Schwanzfedern #1111 zu erreichen.

1.) Schnabel (Rostrum): Der Schnabel ist als Zahnersatz ein spitz zulaufendes Mundwerkzeug, das den Ober- und Unterkiefer mit Hornscheiden (Rhamphotheca) überzieht. Ober- und Unterschnabel bilden in X.Z.1.#4230828695123410000 jeweils die Quersumme 2+3= 5, so dass erst der geschlossene Schnabel die stabile #55 eines Kopfskeletts ergibt. Der Hornschnabel #3311 beginnt in Y.Z.1.#433112657216301. Der Specht kann seine Zunge extrem weit ausfahren, wobei bis 2 cm Vorschub der Zungenapparat noch nicht in Aktion tritt. Die Zunge hängt in Epi.X also 2 cm heraus [8_2_8], so dass sich in Epi.Y an der Zungenspitze die vorhandenen Widerhaken zeigen [12_6 / 21_6]. Die 8_8 kann durchaus die Zunge sein, weil darüber auf der Verdauungstrakt adressiert ist, incl. Speiseröhre 808.

Entsprechend der Wirbelbildung #115 sind damit auch der Ober- und Unterschnabel adressiert. Die sonstigen verwachsenen Knochen sind als #55 zu finden. Die beiden Schnabelzeilen #115 stehen im Abstand, so dass der Oberschnabel mit einem Überbiss vorsteht. Dadurch entsteht beim Specht der scharfe Meißel des Schnabels als Werkzeug. Oberschnabel: X.Z.2.#211541434756171000. In Zeile 3 liegen am rechten Zahlenrand maximal 5 Nullen und am Kopfende nur noch 2. Wegen der paarigen Anordnung wird dadurch der V-förmige Vogelkopf symbolisiert: X.Z.3.#1410276231707800000. Die 808 kann hier als Zunge gelten: X.Z.4.#105770717378085000. Unterschnabel: Die Spitze wird als Dille (Myxa) und die Kante als Dillenkante (Gonys) bezeichnet: X.Z.6.#705138115853902000. Der verhornte 33 Rand 99 des Schnabel kann flexibel 6 und räumlich 4 oben und unten als symmetrische Gruppe 44_44 als Form gezackt oder gewellt sein. Die Form 7 ist die Zeilennummer: X.Z.7.#604404099303344000.

Die Speicheldrüse ist allein durch den Wirkstoff 88 beschreibbar, weil die 8 hier zur Verdauung gehört. Im Unterschnabel zieht sich eine paarige Speicheldrüse (Glandulae mandibulares rostrales) 868_9 am Rand 9 und im Oberschnabel liegt mittig die Glandula maxillaris. Die Ziffer 2 kann in der Mittellage nicht für paarig stehen, sondern beschreibt die H-Form der Drüse: 5_2_88_5: X.Z.8.#528853586890426000. Es sind weitere Drüsen im Schnabel vorhanden.

Den inneren Kompass der Vögel zur Ausrichtung nach dem Erdmagnetfeld sucht die Wissenschaft nicht mit Eisen 26 des Gehirns, sondern im Schnabel. Der Kompass wird andererseits auch in Molekülgruppen der Augen-Netzhaut vermutet. Weil 2 Fähigkeiten, Intensität und Ausrichtung des Magnetfeldes, benötigt werden, sind im Schnabel eindeutig auch 2 geeignete Zeilen vorhanden: Ausrichtung 9 des Magnetfeldes: 9_26_9: X.Z.12.#352569057926951000. Feldstärke 26_44_26: X.Z.16.#264426793445213000.

Der Vogelkörper ist weitgehend mit Federn (Pennae) durch eine Körperdecke (Integumentum commune) bedeckt und wird von der Oberhaut gebildet. Die Oberhaut ist den Säugetieren homolog, die Schichtung der Lederhaut weicht bei den Vögeln ab. Das globale Federkleid ist in einer mathematischen Besonderheit zu suchen. Es müssen Struktur 5, Gruppe 44, Haut 33, Haar 1, flexibel 6, außen 9, Form 7 und 8 Extra kombiniert und 4 räumlich sein. Die Besonderheit „Federn überall“ ist, dass die 333 zeilengleich in beiden Episoden vorliegt: X.Z.13.#325448361163339000 und Y.Z.13.#333163582474078000. Feder als Kopfschmuck, oben 9: Y.Z.109.#9735106166633100.

Der Steg als Teiler zwischen den beiden Nasenlöchern: X.Z.14.#302202049651672000. Paarige 2 Nasenlöcher: X.Z.14.#282055246341561000. Die Luftröhre beginnt im Schnabel und ist durch ein Zungensegel verschlossen. Geometrisch ist es eine Ritzenform 11, die offen 1_0_1 oder geschlossen 1_1_1 ist, wobei die 33 die Segelmembran darstellt: X.Z.21.#201468033101115000.

Die Augenhöhle 500 erstreckt sich etwas in folgendem Bereich: von X.Z.31.#136478345003981000, X.Z.43.#98391365002870000 bis X.Z.57.#74225064826726500. Über EPI.Y+Vogel streckt sich der Bereich weiter bis Y.Z.73.#59330500988534400. Über das Specht-Auge zieht sich eine schützende Nickhaut 33: X.Z.38.#111337597240090000. Das Auge „505“ wird in der gleichen Zeile in EPI.Y+Vogel gebildet: Y.Z.38.#113977015056921000.

Das Gehirn ist mit der 1 für Riechnerv, Sehnerv 2 als Gruppe 44 zu erwarten: X.Z.50.#866225314432602000. Die Nerven 7 liegen schließlich zusammen mit Gefäßen 8 + 9 als Ausgang am rechten Zahlenrand: X.Z.66.# 65623129881257700.

Die Kopfform folgt beim Specht dem Zungenbein. Die Grundform entspricht als Skizze einer Herz-Form: Der obere Rand wird räumlich hochgezogen, so dass die V-Form oben mittig über den beiden Augen liegt. Das Gehirn des Spechts wird durch diesen Sicherheitsbügel geschützt. Die Zunge ist somit hinter dem Auge eingerollt und kann sehr lang herausführen. Diese vordere Herzspitze muss im Unterkiefer eine Verzweigung 55_55 bilden: X.Z.33.#128206930155255000. Die beiden Bügel vereinen sich über Augenhöhe: X.Z.42.#100734016550557000. Die beiden Zungenbeinbögen wölben sich dann in den Hinterkopf: X.Z.76.#55668798620044900. Die Zungenbewegung wird über Muskeln erzeugt. Davon ist der Rückziehmuskel an der Spiralform 555 zu erkennen: X.Z.56.#75550512412918000.

Das Gehirn liegt hinten den Augen, oben dicht an der Schädeldecke, und wird durch eine hohlraumreiche Knochenstruktur eingeschlossen. Diese zeichnet sich in Kombination 11_0_33 als knöcherne 11 Gewebestruktur 33 ab: X.Z.56.# 67156011033704900 und X.Z.57.#661066983613033.

Der Oberkiefer (Oberschnabel) wird durch eine elastische Zone (Pseudogelenk) durch Muskelzug am Qadratbein (Os quadratum) nach oben bewegt. Als eine Art Pleuelstange schiebt sich der Os quadratojugale dabei mit dem Unterkiefer nach vorn. Diese lange, paarige Knochenstange 2_7_22 beginnt in X.Z.78.# 54241393527223200 als Form 7. Die Ziffer 7 erscheint dann in 2 Gelenkzeilen 700_28 vs. 700_82: X.Z.83.#50973839700282100 und X.Z.84.#50367008275278700. Os quadratum „44“, paarig 2, mit 3 Fortsätzen: Der Ohrfortsatz (Processus oticus quadrati) bildet das Schädelgelenk (Articulatio quadrato-squamoso-otica). Der Unterkieferfortsatz (Processus mandibularis quadrati) schließt den Unterkiefer gelenkig an. Der Augenhöhlenfortsatz (Processus orbitalis quadrati) ist zur Augenhöhle (Orbita) ausgerichtet. Bei den Säugetieren dient das Quadratbein als Amboss (Incus) von den 3 Gehörknöchelchen: X.Z.85.#49774455236746000.

2.) Verdauungstrakt:

2.1) Die Speiseröhre entwickelt sich nicht als menschlicher Muskelschlauch 505, sondern als Extra 8 in Röhrenform 808. Entsprechend kann der Magen als 8008 symbolisiert werden und der Darm wieder als 808. Die Ziffer 8 wird wie beim Menschen auch als Vene 8 erwartet. Die Speiseröhre (Ösophagus) beginnt in einer einheitlichen Mund- und Schlundkopfhöhle (Oropharynx): Y.Z.124.#34928440098088800. Neben der Speiseröhre entwickelt sich eine muskuläre 5 Ausbuchtung 800 als Kropf: Y.Z.378.# 11458006804664000. Der Hals wird mit 14 Halswirbeln gebildet. Direkt dahinter am Halsende hat sich der Kropf vollständig ausgeformt: Y.Z.378.#7817918000294240.

2.2) Im Drüsenmagen (Ventriculus glandularis/Proventriculus) werden Enzyme und Salzsäure (Chlor= Ziffer 17) zugegeben. Mit der Zeile 1144 liegt die 11 als Drüsenstrecke an: Y.Z.1144.# 3785949800841790. Die Magenwand besteht aus 4 Schichten: 2.2.1) Die Schleimhaut (Tunica mucosa) zum Schutz vor dem Magensaft: Die Lamina epithelialis mucosae ist ein einschichtiges 3 hochprismatisches 9_44 Epithel, so dass sie nicht sofort als Membran 33 erkannt wird. Außen sind zunächst extrazelluläre Bürstenzellen (Mikrovilli) „55_1“ vorhanden. Y.Z.1145.#3782643294465510. Der Schleim 77 des Epithels 8_33_8 bedeckt dann die Büsten 121_9: Y.Z.1148.#3772758338121090. 2.2.2) Tela submucosa: In der angelagerten Bindegewebsschicht (Lamina propria mucosae) sind 2 Drüsenarten zu unterscheiden. Oberflächliche Vormagendrüsen (Glandulae proventriculares superficiales): Y.Z.1160.#3733729803588800. Schleimabgabe nach außen 99: Y.Z.1161.#37305138433789900. Tiefe Vormagendrüsen (Glandulae proventriculares profundae): Im Gegensatz mit 99 auf der linken Codeseite wird „tief“ symbolisiert und mit der 11 als Drüsen verbunden (ähnlich menschlichen Lymphdrüsen 11): Y.Z.1164.#3720899116978530 und somit die Drüse: Y.Z.1167.# 3711333823618690 2.2.3) Tunica muscularis: Die Lamina muscularis mucosae 33 ist muskelzellreich 6_5_6 und spaltet sich am Übergang vom Ösophagus zum Drüsenmagen in 2 Schichten auf: Y.Z.1171.# 698656338311710. Muskelschicht 55: Y.Z.1172.#3695500488193690 und Y.Z.1173.#3689204916663550. Schichttrennung 55_55: Y.Z.1179.#3673559433556410. 2.2.4.) Die Tunica serosa besteht aus 3 Schichten: Z.1181.#3667338333753610.

2.3) Die Einschnürung zwischen Drüsenmagen und dem folgenden Muskelmagen (Isthmus gastris) wird über einen längeren Zeilenlauf dargestellt, weil die Einschnürung Platz für Organe bietet. Strecke von Y.Z.1187.#3648800819008430 bis Beginn Muskelmagen: Y.Z.1477.#2932380888397430. Die Einschnürung wird mit der 44 als räumliche Klemmstelle avisiert: Y.Z.1192.#3633495446445480. Anfang des Isthmus gastris: Y.Z.1240.#3492844009808880. Das Brustbein (Sternum) wird in der Episode Epi.X+Vogel gebildet. Weil die Leber dort aufliegt, kommt von dort auch die Leber: Für den langgestreckten Bereich kommen 2 Zeilen in Betracht: X.Z.846.#5000979545063130 und X.Z.1333.#3173915000092580. Weil die „915“ parallel enthalten ist, kann die Leber als Zubehör 8 in EPI.Y+Vogel integriert werden und sich weiter komplett mit Gallenblase entwickeln: Y.Z.1333.#3249157218426860. Das Herz liegt zwischen den Leberlappen, ist dort aber weit vorn positioniert. Es wird als flexibel mit der Ziffer 6 dargestellt, der Muskel 5 ist enthalten: Y.Z.895.#4839247566662580. Vögel besitzen 2 (paarig) Blinddärme (Caecum) 888, die im Zeilenlauf frühzeitig, rückenseitig und seitlich 9 mitlaufen. Anfang Blinddärme: Y.Z.1351.#3205867188869730. Milz: Y.Z.1382.#3133955551492770. In der Milz werden die roten Blutkörperchen abgebaut, insofern wird Eisen = 26 gefunden: Y.Z.1384.#312942671399061. Es folgen in beiden Episoden „555“, so dass zusätzliche winzige Nebenmilzen vorhanden sein können.

2.4) Die Einschnürung endet: Y.Z.1477.#2932380888397430. Der Muskelmagen kann sich ausformen, jedoch liegt der Magenausgang bereits vorn: Y.Z.2077.#2085280005856050. Unterhalb des Magens läuft dann der vordere Teil des Dünndarms (Duodenum) wiederholt als „808“ mit. Muskelschlauch des Kaumagens: Y.Z.2216.#1954479500073560. Die 2 Reibeplatten des Magens: Y.Z.2218.#1952717120001360 bis Y.Z.2261.#1915580084990270. In die Oberfläche der Reibeplatte werden gesammelte Steinchen 11 eingelagert, die mit Calcium = 20 mineralisiert sind: Y.Z.2295.#1887201120768200 und Cuticula gastris: Y.Z.2298.#1884737411733250. Unterhalb des Magen liegen Dünndarmschlingen. Zwischen 2 Dünndarmschenkeln liegt langgestreckt die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) von Y.Z.2411.# 1796402560001250 bis Y.Z.2531.# 1711231360001190. Der darüber liegende Magen ist beendet und in dieser Schnittebene liegen rückenseitig die paarigen Nieren. Vögel besitzen keine Harnblase mit abgehender Harnröhre. Die Harnleiter münden direkt in der Kloake. Der Eierstock (nur links, der rechte Eierstock ist zurückgebildet) beginnt bereits vor der Niere, Y.Z.2519.#1719383315666140, und kann sich weiter entfalten bis Zeile.Y.Z.3079.#1406666635973700. Niere: Y.Z.2532.#1710555518231840. Die paarigen Harnleiter sind über die die Ziffern 9_1 zu erwarten und bei der Einmündung in die Kloake zu suchen: Y.Z.2533.# 1709880210091990. Der End-bzw. Dickdarm (Intestinum crassum) ist, wenn überhaupt, nicht wesentlich weiter als der Dünndarm (Intestinum tenue). Er besteht aus den beiden Caeca (Blinddärmen) und dem kurzen Rektum. Am Ende liegt die Kloake, der gemeinsamen Ausgang des Verdauungs-, Harn- und Geschlechtsapparats. Vereinigung beider Blinddärme je 808: Y.Z.2581.#1678080810601710 bis Y.Z.2596.#1668384657998080. Einmündung in den Dickdarm: Y.Z.2596.#1666458858085040. Übergang Dünndarm/Dickdarm: Y.Z.3218.#1348000800548710.

Der Zeilenlauf bis zur Kloake ist noch weit, so dass die Ei-Entwicklung noch ausführlich zu erwarten ist. Kloake (Ende=99): Y.Z.4718.#918000545180799.

3.) Atmung der Vögel

3.1) Der Vogelgesang entsteht beim Ausatmen, und zwar nicht im Kehlkopf (Larynx), sondern im Stimmkopf (tracheobronchale Syrinx). Der Stimmkopf liegt am Ende der Luftröhre in der Verzweigung auf die Bronchien. Die Luftröhre ist anhand ihrer Knorpelspangen 22 zu identifizieren. Letzte normale Knorpelspange 5_22 der Luftröhre noch vor dem 4. Brustwirbel: Y.Z.772.#5610267580522030. Die Bronchialverzweigung wird als Gruppe 44 und symmetrisch über die Knorpelspange 22 mit 427 _724 in Y.Z.798.#5427476907472440 avisiert. Der Stimmkopf beginnt mit einem versteiften Röhrenstück als kompakter Hohlraum (Tympanum): Y.Z.802.#5400407197210740. Bei männlichen Entenvögel wird das Tympanum auf der linken (links=1) Seite blasenartig aufgeweitet (Bulla syringealis). Die Membran 33 wird durch das Hormon 33 umgedeutet: Y.Z.804.#5386973348461460. Bulla syringealis 6_0_6_1_6: Y.Z.806.#5373606168936740. Die 808 ist hier keine Speiseröhre, sondern nur die Zeilennummer. Die 808 sind 3 Ringe als Extra 8 als Struktur 53_35. Vordere Gruppe der Syrinxringe: Die Syrinxmembranen können je nach Vogelart unabhängig als zweistimmiger Gesang genutzt werden. Durch wechselseitige Nutzung entsteht eine sehr schnelle Tonfolge. Beim Kuhstärling (Gattung Molothrus) sind es 30 Töne /Sekunde = 60_30: Y.Z.808.#5360305163568080. Die Bronchialverzweigung 22_8_22 enthält mittig ein Extra 8 als knöcherner Steg (Pessulus). An dem beidseitig eine gewellte Membran 53_53 angeschlossen ist: Y.Z.809.#5353679322822010. Äußere Membran (Membrana tympaniformis lateralis): Y.Z.812.#5333899719412570. Innere Membran (Membrana tympaniformis medialis): Y.Z.813.#5327338957150070. Hintere Gruppe mit 3 Syrinxringen als Ringform 0_77: Y.Z.816.#5307753152160550. Die Spannung der insgesamt vier Syrinxmembranen wird durch Muskeln verändert. Die Ziffer 5 steht für den Muskelanschluss an der Membran.

3.2) Luftsäcke (Sacci pneumatici): Anstelle eines Zwerchfells wird die Luft durch die muskuläre Verformung des Brustkorbs eingesaugt und im 2. Atemzug herausgepresst. Die Lunge ist im Volumen konstant und enthält parallel angeordnete röhrenförmige Parabronchien (Lungenpfeifen), die von Blutgefäßen für den Gasaustausch umgeben sind. Die Lunge wird ständig von Luft durchströmt, die aus zirkulär eingebundenen Luftsäcken zuströmt. Vögel besitzen bis 12 Luftsäcke (6 paarige Volumenkörper). In der Regel verwachsen 4 Luftsäcke zum unpaarigen Schlüsselbein-Luftsack, so dass 9 Luftsäcke vorhanden sind. Bei Singvögeln sind die vorderen Brustluftsäcke mit verwachsen, so dass nur 7 Luftsäcke vorhanden sind. Aus der 22 für die Luftröhre ist ein Volumenkörper #2000 zu erwarten. Wegen der Einbaulage müssen auch alternative Volumen gewählt werden.

Halsluftsack (Saccus cervicalis), paarig 2: Y.Z.311.#13926452000524100

Schlüsselbeinluftsack (Saccus clavicularis), unpaarig: Mit 7 als Form und 22 als 202: Y.Z.612.#7077004202880740.

Vorderer Brustluftsack (Sacci thoracici craniales), paarig: Der Luftsack liegt zwischen zwei Bindegewebsmembranen (Septum horizontale und obliquum), die auch das Herz und den Drüsenmagen (Proventriculus) einschließen: Y.Z.622.#6963226000262070.

Lunge: Für die komplizierte Lungenfunktion liegt kein geometrisch lesbarer Bauplan vor, um den Bronchialstamm mit den Luftsackanschlüssen im Zifferncode bestimmen zu können. Die Lunge liegt zwischen dem vorderen und dem hinteren Luftsack, so dass der Zeilenlauf das Lungensystem erklärt.

Die Episode X, die das unten liegende Brustbein enthält, beginnt vorn im Zeilenlauf stetig als Hautmembran #33. Es kommt zur Überschneidung mit der Episode Y mit #33, so dass sich die Parabronchien über die beiden Episoden spannen. Das System der parallelen Parabronchien (Lungenpfeifen) wird beidseitig von einem Sekundärbronchus aufgenommen, den man hier als #2222 erwarten kann.

Sekundärbronchus: X.Z.1253.#3425772222771990;

Parabronchien im Brustbeinbereich von X.Z.1245.#3398255980018800 bis X.Z.1282.#3300178389331830

Parabronchien im Wirbelsäulenbereich von Y.Z.1274.#3399628392592630 bis Y.Z.1312.#3301163545855950

Sekundärbronchus: X.Z.1313.#3222261001617220

Hintere Brustluftsäcke (Sacci thoracici caudales), paarig: Y.Z.1319.#3283644103232000

Bauchluftsäcke (Sacci abdominales): Y.Z.1605.#2698521228762000

4.) Skelett der Vögel

4.1) Halswirbel: Der Hals wird von 10 bis 31 Halswirbeln gestützt, meist 14 oder 15. Wird die Kombination 11_5 oder 5_11 als Struktur gezählt, sind es 14 Halswirbel. Der 1. Halswirbel ist mit 111_55 verstärkt: Y.Z.123.#35212411155796800. Der 14. Halswirbel: Y.Z.542.#7991008435725110. 10 Wirbel ergeben sich, wenn der 5.- 8. Wirbel entfallen, weil ( wie im 14.Wirbel) die 5 links von der 11 steht, was den Hals anders krümmt.

4.2) Brustwirbel: Das Rumpfskelett bildet eine versteifte Einheit aus Wirbeln, Rippen und dem Brustbein. Es sind 3 bis 10 Brustwirbel vorhanden. Die Wirbel können zu einem Knochenstab, (Notarium) verschmolzen sein. Hier liegen 10 Wirbel vor, wobei die Zählweise der Halswirbel 11_5 vorgeführt wird. In der Episode EPI.X+Vogel beginnt bereits das Brustbein (Sternum) in X.Z.606.#6981565503503980 und das Gabelbein (Furcula) steht bereit: X.Z.606.#6947173555210850.

1. Brustwirbel: Y.Z.611.# 7088586861150590.

2. Brustwirbel: Y.Z.615.#7042482231159370. Parallel steht das Rabenbein (Coracoid) bereit: X.Z.621.#6812928655593250.

Weiterhin wird in EPI.X-Vogel mit den Flügelknochen begonnen. Der Oberarmknochen wird als Knochen 22 gebildet. Oberarmknochen (Humerus): X.Z.626.#67585122925294100. Der Knochen ist pneumatisiert und wird weiter entwickelt ab: X.Z.627.#6747733166066050.

Für den Flügel müssen rechtzeitig Konturfedern (Pennae conturae) als Flügeldeckfedern und Brustdeckfedern erzeugt werden. Die Federn des Großgefieders für Schwung- und Schwanzfedern sind den Konturfedern sehr ähnlich, sind aber noch gesondert zu erwarten. Der mathematische Aufwand ist bemerkenswert gering. Eine Feder lässt sich nicht an einem langen und festen Federkiel (Scapus) 10 als Achse beidseitig mit einer Federfahne (Vexillum) 33 spiegeln, weil das mit 33_33 keinen Seitenunterschied ergäbe. Die Feder bildet sich daher mit einer schmalen Außenfahne (Vexillum exterior) 33 und der breiten Innenfahne (Vexillum interior) 333. Der Kiel 10 wird mit 5_7_5 als tragende Strukturform gebildet. Durch die beiden Ziffern 5 kann der Kiel in Federschaft (Rhachis) und die Federspule (Calamus) unterteilt werden. Mittels der Lagebezeichnung für 9 (oben/unten) können die beiden Löcher (Nabel) an der Spule gebildet werden als 9_0_9_0 [oberer Nabel (Umbilicus superior); unterer (Umbilicus inferior)]: X.Z.668.#6333575890903310. Mit der Ziffer 9 wird gleichzeitig die Durchblutung der Spule angezeigt. An jedem Federast sitzt eine Oberreihe Hakenstahlen und eine Unterreihe Bogenstahlen, die sich flächenbildend kreuzweise überdecken. Die Hakenstrahlen greifen in die Bogenstrahlen des benachbarten Astes: X.Z.669.# 6324108662366830.

Das schmale Schulterblatt (Scapula) zieht sich weit über die Rippenbereich hinweg. Eine Möglichkeit ist es, im Humerus-Code die Sprungmarke Zeile 1229 zu lesen, die eine Gruppe 44 ausweist: X.Z.1229.# 3442496904087400. Die Gruppe endet mit der 99 am rechten Rand und zeigt das Ende des Schulterblattes an: X.Z.1235.#3425772222771990.

Das Flügelgelenk Oberarm/Unterarm könnte im Zeilenlauf weit hinten liegen, so dass sich der Unterarm einklappen kann. Alternativ wird ein kurzer Abstand gewählt, so dass Ober- und Unterarm in der Episode X+Vogel gestreckt sind, damit sich die Flügelhand in der Episode Y+Vogel linear anschließen kann. Ende Humerus: X.Z.767.#5516073918022700. Gelenk: X.Z.767.#5508891530108610. Anfang Unterarm: X.Z.767.#5501727822007030. Mit 94_94 ist die Dopplung als Elle (Ulna) und Speiche (Radius) vorhanden. Im Gegensatz zu den Säugetieren ist die Elle mit dem Ansatz der Armschwingen der kräftigere Knochen: X.Z.768.# 5494582720939490.

Der günstige Zeilenlauf #1111 liegt nur für die Schwanzfedern vor. Das Gefieder der Flügel lässt sich nicht mühelos erklären. Beim Menschen zeichnet sich über mehrere Zeilen eine kurze Ziffernspalte 8 ab, die in Natur embryonal einen vom Zungenloch zur Schilddrüse ziehenden Verbindungskanal herstellt. Beim Vogel ist es zufällig eine kurze Ziffernspalte 1, die zwingend eine Nutzung erfahren muss. Die Ziffernspalte kann die Gefiederleiste 1 bilden.

Der Episodensprung muss am Knochenende eine Rundung erkennen lassen und zeilengleich muss wie beim Vogelfuß in EPI.X+Vogel eine Hand-Gruppe #444 vorliegen: Ende Unterarmknochen: X.Z.884.#4786005311225580. Episodenwechsel: Y.Z.884.#48994644481482000.

Bis zum Beginn der Handwurzelknochen sind weitere Zeilen geeignet, Flüghäute #335 und Muskeln #555, 56666 und 52222 darzustellen. Handknochen-Gruppe: Y.Z.923.#4692444823578560. Zwei Handwurzelknochen: Os carpi radiale: Y.Z.924.#4687366420089840. Os carpi ulnare: Y.Z.925.# 4682298996932980. Handwurzel- und Mittelhand-Knochenverschmelzung von Os metacarpale minus: Y.Z.926.#4677242518534570 und Os metacarpale majus: Y.Z.927.#4672196949474660 zum Carpometacarpus: Y.Z.928.#4667162254486000. Daumen (Digitus alulae): Y.Z.929.#4662138398453190. Digitus minor: Y.Z.930.#4657125346411840 und Y.Z.931.#4652123063547810. Grundglied des Digitus major: Y.Z.932.#4647131515196360 und Y.Z.933.#4642150666841380. Endglied des Digitus major: Y.Z.934.#4637180484114570 Y.Z.935.#4632220932794660.

3. Brustwirbel: Y.Z.643.#6735811154219300 mit Rippe: Y.Z.673.#6435552113169410. Brustbein X.Z.762#5552268628770880.

4. Brustwirbel: Y.Z.960.#4511590179336470 mit Rippe: Y.Z.992.#4366055012261100.

5. Brustwirbel: Y.Z.1016.#4262919854491150 mit Rippe: Y.Z.1025.#4225489338695620

6. Brustwirbel: Y.Z.1033.#4192765316711530 mit Rippe: Y.Z.1043.#4152566224509120

7. Brustwirbel: Y.Z.1049.# 4128814654111540 mit Rippe: Y.Z.1058.#4093692412252370

8. Brustwirbel: Y.Z.1204.#3597281206115460 mit Rippe: Y.Z.1215.# 3564713228117700

9. Brustwirbel: Y.Z.1230.#3521241115579680 mit Rippe: Y.Z.1293.#3349672522941230

10. Brustwirbel: Y.Z.1320.#3281156494062890 mit Rippe: Y.Z.1344.#3222564413811760

Brustbein: X.Z.1677.#2522855512894100; Brustbein: X.Z.2736.#1546355517223470;

Brustbein-Ende 9: X.Z.3307.#1279355517122290.

4.3) Beckengürtel: Den Brustwirbeln folgt ein versteifter Wirbelsäulenabschnitt (Synsacrum /Os lumbosacrale) aus 9 bis 22 Einzelwirbeln. Das Becken ist mit dem Synsacrum verwachsen und entspricht ansonsten dem Säugetier (Os ilium (Darmbein), Os ischii (Sitzbein) und Os pubis (Schambein).

Um die Vogelbeine als verstärkte Knochen #2255 zu suchen, wird hier nur die versteifte Wirbelfolge im steten Zeilenlauf #115 gesucht. Der Oberschenkelknochen beginnt, X.Z.2753.#1536806645522490, und muss in der der Episode EPI.Y+Vogel angeschlossen werden. Hierzu ist im Zifferncode des Knochens die Sprungmarke Zeile 3680 enthalten, so dass dort ein versteifter Bereich liegen muss. Beim Start der Episoden beträgt der zeitliche Zeitabstand nur 1 Zeile. Der Unterschied weitet sich aus, so dass die Episode EPI.X+Vogel die Versteifungsstrecke #115 startet: X.Z.3648.#1159766637917600 bis X.Z.3678.#1150306877412560. Die Sprungmarke Zeile Y.Z.3680.#1176936568522560 liegt dahinter und avisiert als geteilter Knochen 22 eine Verbindung 52_25. Diese wird dann im Unterschied zwischen Endstrukturen 5599 sichtbar: Oberschenkel: Y.Z.3715.#11658483370559900; Becken: Y.Z.3715.#1165534599613300. Es folgt der nächste Versteifungsbereich von Y.Z.3734.#1159916061104180 bis Y.Z.3766.#1150060162549920.

4.4) Schwanzwirbel: Für den Vogelschwanz erreicht die Wirbelstrecken #11 mit #111 und #1111 eine Verstärkung, die einerseits die Schwanzfedern ausbildet und in Kombination mit der Struktur-5 die 10 Schwanzwirbel ausbildet.

1. Schwanzwirbel: Y.Z.3881.#1115982110838190; 2. Schwanzwirbel: Y.Z.3882.#1115694634766360; 3. Schwanzwirbel: Y.Z.3883.#1115407306763590; 4. Schwanzwirbel: Y.Z.3884.#1115120126715500; 5. Schwanzwirbel: Y.Z.3891.#1113113999527890; Federn: Oberschwanzdecke: Y.Z.3895.#1111970878604110; Federn: Steuerfedern (Rectrices): Y.Z.3896.#1111685465134240; Federn: Unterschwanzdecke: Y.Z.3897.#1111400198142930; 6. Schwanzwirbel: Y.Z.3898.#1111115077517450; 7. Schwanzwirbel: Y.Z.3900.#1110545274913590.

Die einzige Hautdrüse 11_33 ist die Bürzeldrüse (Glandula uropygialis) am Schwanz: Y.Z.3905.#1109123321936750. Drüsenwirkstoff 88: Y.Z.3906.#1108839368193290. Drüsenkörper: Y.Z.3907.#1108555559806250.

Die letzten Schwanzwirbel sind zum großen Pygostyl verwachsen. Hier ist lediglich für die letzten 3 Wirbel eine Gruppe 44 erkennbar. Weil üblich 6 Wirbel verwachsen sind, können die Schwanzfedern am Pygostyl ansetzen. 8. Schwanzwirbel: Y.Z.3917.#1105725446046210; 9. Schwanzwirbel: Y.Z.3918.#1105443229240180; 10. Schwanzwirbel: Y.Z.3919.#11051611564590500.

Unter diesen Annahmen folgt das abgerundete Körperende, indem 2fach eine 33er-Membran-Zeile gesucht wird. Hier kann das Körperende mit der dazwischen liegenden End-Zeile #9995 angenommen werden: Y.Z.3928.#1102628964399950. Der Vogel ist damit noch nicht vollständig geschrieben. Der Scan dreht sich und kann rückläufig bis zur Kloake mit dem Thema „Das Ei“ weiter laufen. Die Vogelfüße sind ebenfalls noch nicht dargestellt worden. Beim fliegenden Vogel liegen die Füße hinter dem Körperende. Die Füße müssen wegen dem zeitlichen Gegenlauf, daher gesondert in der Episode EPI.X+Vogel als Zubehör gesucht werden.

4.5) Vogelbeine: Der Oberschenkel (Femur) beginnt in Zeile X.Z.2753.#1536806645522490. Dessen Beckenanschluss wurde bereits ermittelt. Wie beim Menschen besteht der Unterschenkelknochen aus dem Schienbein und dem dünnen Wadenbein. Beim Vogel sind weniger Fußgelenkknochen vorhanden, so dass das Schienbein mit einigen Fußgelenkknochen verwachsen ist. Der Unterschenkelknochen wird daher als Tibiotarsus bezeichnet. Das Kniegelenk liegt unmittelbar mit 2 geeigneten Zeilen (mit der Null als Kniescheibe) davor: X.Z.3050.#1387156949220790 und X.Z.3051.#1386702292731370. Tibiotarsus: X.Z.3087.#1370530837422550. Aufgrund der Knochenverwachsung kann noch eine 2. Knochenzeile eingefügt werden: X.Z.4989.#848031408122552. Gelenk „Articulatio intertarsalis“ zwischen Tibiotarsus und dem Laufknochen (Tarsometatarsus): X.Z.5867.#721123009225057. Der Laufknochen besteht aus verschmolzenen Fußwurzel- und Mittelfußknochen. Zusammen mit den Zehen ist von einer Fuß-Gruppe #4444 auszugehen, wodurch auch zu den 4 Zehen der Vögel ein Zusammenhang besteht.

Der Laufknochen wirkt aufgrund seiner Länge wie ein Unterschenkelknochen. Die Knochenlänge entsteht, wenn im Zeilenlauf 4x #44..55 aktiviert wurde, weil dann der Anschluss an die 4 Zehengrundgelenke zu erwarten ist. 1. Streckung: X.Z.5888.#718551069144601; 2. Streckung: X.Z.5917.# 715029355268448; 3. Streckung: X.Z.5941.#7121408340554470; 4. Streckung: X.Z.6089.#694831449355134. Weil in der Fußgruppe #44 die Doppelziffer 33 (Testosteron oder Haut) wegen Zeilen mit #33...44 und #33...55 aktiviert ist, kann die Evolution als Interpretation des mathematischen Bauplans darauf reagieren. Die männliche Hühnervögel (Galliformes) bilden am Laufknochen einen knöchernen Sporn (Calcar metatarsale) 5_11 aus. Die weibliche Doppelziffer 66 kommt durch die Ziffernspaltung 6_5_6 nicht zur Wirkung: X.Z.6102.#693351146365685.

Anschluss der Zehengruppe 1_4444 an den Laufknochen 55: X.Z.6175.#685154444554398. Es fehlt eine konkrete Vorgabe, so dass viele Fußformen möglich sind. Die Fußform 7 soll aus bis zu 4 Zehen 4_7_4 entstehen: X.Z.6176.#685043506334749. Die enthaltene Hautmembran 33 ist als Schwimmhaut zwischen den Zehen der Wasservögel als Extra 8 geeignet: X.Z.6191.#683383733665548. Für Dopplung 33_33 sind vorn 3 Zehen nötig. Dies entspricht den Singvögeln, wobei der 4. Zeh dann hinten liegt. Der Zeilenlauf symbolisiert die Zehen als bewegliche Extras mit #68... . Die 4 Zehen können nunmehr die Bereiche 681..., 682..., 683... und 684... füllen. Die Endziffer entspricht der Anzahl der Zehenglieder (Phalangen) abzüglich des mit einer Kralle besetzten Zehengliedes. Diese Anzahl wird durch irgendeine Aktivität und 1 Kralle bestätigt: 1. Zeh mit 2 Zehengliedern und Kralle 11: X.Z.6211.#681183174226922 und X.Z.6211.#681622151622911. 2. Zeh mit 3 Zehengliedern und Kralle 1: X.Z.6201.#682281679587713, X.Z.6198.#682611922414232 und X.Z.6197.#682722074410749. 3. Zeh mit 4 Zehengliedern und Kralle 1 : X.Z.6191.#683383733665548, X.Z.6188.#683715044460797, X.Z.6187.#683825552791888 und X.Z.6186.#683936096851505. 4. Zeh mit 5 Zehengliedern und Kralle 1: X.Z.6185.#684046676656978, X.Z.6184.#684157292225648, X.Z.6182.#684378630722001, X.Z.6182.#684489353684422 und X.Z.6180.#684600112479516.

5.) Blutkreislauf

Herz: Nachdem die Luftröhre über den Stimmkopf auf zwei Bronchien verzweigt, kann sich mittig das Herz entwickelt. Im Zeilenlauf liegt die 5 als Herzmuskelstrecke an: Die 2 Herzkammern sind mit dem jeweiligen Vorhof vollständig getrennt als 51_51: Y.Z.844.#5131666554695510.

Linker Vorhof 400: Links= 1, sauerstoffreiches Blut kommt von der Lunge über die Lungenvene: Y.Z.847.#5113490640098000. Herzklappe 9_1: Y.Z.848.#5107460580380910. Linke Herzkammer: Mit 2 Formzeilen 7 wird mit 444/44 die V-Form symbolisiert: Y.Z.849.#5101444725751480 und Y.Z.850.#5095443026074130. Das Blut wird über die Aorta (Arterie = 9) in den Körperkreislauf geleitetet. Y.Z.850.#5089455431448900. Rechter Vorhof 500: Rechts= 2, sauerstoffarmes Blut kommt von den Körper-Venen: Y.Z.859.#5042056545009320. Herzklappe 6_1_6 mit venösem, sauerstoffarmen Blut 88: Y.Z.860.#5036193688561640. Rechte Herzkammer: Y.Z.861.#5030344450828120 und Y.Z.862.#5024508784411840. Das sauerarme Blut wird über die Lungenarterie zur Lunge geleitet. Dieser menschlichen Begrifflichkeit „sauerstoffarm + Arterie“ kann der Code mit 8 und 9 nicht folgen, d.h. zur Lunge geht keine 9, sondern nur eine 8.

BiXnom_Vögel_dat09.06.2021

Zugabe für Freunde der BiXnom-Würfelkunde: Die Wale

Wale: Seit 1758 werden Wale den Säugetieren zugeordnet. Es sind Paarhufer (Artiodactyla). Der Name „Walfisch“ ist unwissenschaftlich. Hier in der Würfelkunde ist der Wal ein Säugetier (stimmt nicht: Milch wird nicht gesaugt!) und zugleich ein BiXnom-Fisch. Er entsteht, indem die Fallhöhe der Fische durch Ansatz der Schwelle als Obergrenze reduziert wird. Weil der Artenfaktor aber auf den Abstand zur Kellersohle bezogen ist, wird die Schwelle zum MINOR addiert. Artenfaktor Walfisch = (MINOR+Schwelle)^5.

Die Episode EPI.X-Wal ist gegenüber EPI.Y-Wal die Leitepisode. Sie enthält wenig tauchschädliches Volumen #5000 o.ä., dafür aber vielfällig #5555 o.ä. als schwimmendes Muskelpaket.

Die Wale (Cetacea) bilden 2 Unterordnungen: 1.) Zahnwale (Odontoceti): Zähne im Unterkiefer, Echoortung, 1 Nasenloch als Blasloch. Der einzige Großwal ist der Pottwal (Physeter macrocephalus / Physeter catodon). 2.) Bartenwale (Mysticeti): Hornlamellen (Barte) im Oberkiefer zum Filtrieren von Plankton-Krebsen, anstelle einer unteren Zahnreihe wird eine Längslippe seitlich wandartig hochgestellt; 2 Nasenlöchern als Blaslöcher. Die Evolution interpretiert den mehrdeutigen Zifferncode, so dass auch Bartenwale ableitbar sind. Direkt erkennbar, ist dagegen der Zahnwal.

Beim Pottwal wölbt sich die Junk-Melone, ein Organ aus Fett- und Bindegewebe, im Gegensatz zum Delphin weit nach vorn über den Unterkiefer hinaus. Die Melone enthält das Walrat, aus dem Walöl gewonnen wird. Das Röhrenorgan als Form 7 ist mit 666_5 ein flexibler Prellbock. Die Walhaut 33 als 3_02_3 ist längsfurchig. Der Schädel entwickelt sich als Raum 4_1_4, der mit der 1 die Zähne zum Zählen der Längenstreckung benötigt. Alternativ kann der Bartenwal auch seinen Reusen-Kamm entwickeln: EPI.X.Z.1#414076665893023000. In der Parallelepisode ist nur eine Symmetrie erkennbar: EPI.Y.Z.1.#418735234478192000. Verwendbar wären mit 2=rechts und mit 9 als beliebige Richtung als unterer Nasengang 909 die Zeile EPI.Y.Z.2.#209367617239096000 und mit 1= links (Blaslochseite beim Pottwal) der obere Nasengang 808 zum EPI.Y.Z.4.#104683808619548000. Für den Reusen-Kamm der Bartenwale ist eine Symmetrie 1_3_4_11_4_3_1 geeignet: EPI.Y.Z.4.#139578411492731000.

Die gebrauchsfähigen Zähne liegen im Unterkiefer und greifen in passende Hornscheiden im Oberkiefer ein. Die wenigen Zähne im Oberkiefer sind unsichtbar, d.h. sie brechen als Weisheitszähne nicht durch. Im Unterkiefer werden 22 paarige Zähne (Summe 44 wie in der Raumgruppe 4_1_4) adressiert [Pottwale: Unterkiefer mit 40 – 60 Zähnen]. Beim Menschen brechen die Zähne am rechten Zahlenrand einzeln als #11 durch. Im Unterschied benötigt der Wal seine Zähne nicht als Kauwerkzeug, sondern nur zum Festhalten der Beute. Die Zähne, paarig 2, werden unabhängig von der Ziffernposition einfach nur als #11 gezählt, wobei zufällige Strukturverbindungen 511 oder 115 normal mitgezählt werden. Als Struktur #115 beim 1. Zahn wird aber bereits vorausgesetzt, dass beidseitig die langgestreckte Zahnleiste schon vorhanden ist. Wird das so von der Evolution nicht erkannt, fehlt 1 Zahnpaar. Die Folge 111 zählt nicht mit und kann sich ggf. auf den Oberkiefer beziehen. Mit Form 7 werden Zahntasche (unten) und Hornscheide (oben) als Löcher 0_7_0 adressiert, sowie Haut 33 und 20=Calcium als Zahnmaterial: 1. Zahn: EPI.X.Z.2#207038332946511000.

In der Variante „Delphin“ wären nun zunächst die beiden Unterkieferhälften als lange Zahnstange mit hinterem Gelenk als Knochen 22_5 paarig anzuzeigen, was wegen der Länge auch als 2_5555_2 lesbar ist. Wegen der dezimalen Wiederholung lassen sich darin auch die Muskeln der „Melone“ erkennen, die später als Zeile 30 wertgleich erscheint. Umgekehrt beginnt die Melone beim Pottwal dagegen schon vor den Kieferknochen.

Die lange Junk-Melone bildet beim Pottwal die Unterlage für den oben liegenden Oberkiefernasenmuskel (Musculus maxillonasalis). Der Oberkieferknochen 2_2 wird geteilt und wannenartig seitlich 9 hochgezogen, so dass sich der Muskel 2_5555_2 mittig zeigt. Der Oberkieferknochen zeigt sich nicht direkt als 22_5, so dass daraus ein komplizierter Spalt ergibt: EPI.X.Z.3#138025555297674000. Die Zähne im Oberkiefer können sich wie Weisheitszähne blockiert zeigen mit 1_9_1 statt #11. Pottwal-Fundstücke zeigen oben 10 Zahnpaare: EPI.X.Z.4#10351916647325600.

Pottwal-Spermaceti (Walrat) unterscheidet sich von den Fettgemischen in den Melonen anderer Wale durch den hohen Wachsanzeil (38-98%). Wachs kann einfach als Hautprodukt 33 symbolisiert werden. Im Nasengang werden in Verbindung mit einem Luftsack Schallschwingungen erzeugt, die über den Fettkörper der Melone fokussiert und ins Wasser geleitet werden. Umgekehrt wird über einen 2. Fettkörper im Unterkiefer der Schall zur inneren Ohrkapsel gelenkt. Walrat: EPI.X.Z.5:82815333178604600. Kegelförmiger Pottwalzahn 1 als Dreiecksform 777__3_7: EPI.X.Z.5: 69012777648837100.

In der Kombination 33/66 können Geschlechtsunterschiede adressiert sein. Bei 323 kann mit 2= männlich (sonst auch rechts, auch Knorpel/Knochen) das größere Gewicht der Walbullen als Form 7 mit 5_9_5 enthalten sein. Wogegen Weibchen=1 von kleiner Struktur 5_1_7 sind: EPI.X.Z.8.#51759583236627800.

Vorderer (distaler) Luftsack (Saccus vestibularis) 600 am Ende des unteren Nasengangs: EPI.X.Z.9#46008518432558100. Vorbei am Fettkörper der Melone 3333 wird ein Verbindungsgang 300 zum linken Nasengang mit dem Blasloch hergestellt: EPI.X.Z.11#37643333263002100.

Die Breite des Oberkiefers, getrennt durch einen Mittelspalt, ist beim Pottwal schaufelartig muldenförmig ausgeformt, um die Melone darauf zu tragen. Es wird aber immer noch der Unterkiefer mit seinen paarigen Zahn-Knochenstangen gesucht. Diese sind vorn nur lose verbunden. Dazwischen liegt, wie bei Finwalen festgestellt wurde, ein Sensororgan mit Nervenenden (Nerv=7), mit denen die notwendige Maulöffnung am flexiblen 6 Spalt 3_1_3 signalisiert wird: EPI.X.Z.16.#2587979161831390. Mit 222_5 als Knochenstange, hinterem Gelenk 0 und vorderem Spalt 1 ergäbe sich der paarige 2 Unterkiefer: EPI.X.Z.13#31852051222540200. Der Oberkiefer als Struktur 5_9_5 kann dann als beidseitige Schaufel-Wand 5 mit Mittelspalt 1_1_1 adressiert werden: EPI.X.Z.15#27605111059534900.

Die Zunge ist als 6666 zu erwarten: EPI.X.Z.22 #18821666631501000. Die 6666 wiederholt sich und ist dann ab dem 15. Zahn unten 99 mit der Haut 33 verwachsen: EPI.X.Z.115#3600666659939330.

Vorderer oberer Fettkörper 3333 der Melone: EPI.X.Z.23#18003333299696600. Hinterer unterer Fettkörper 3333: EPI.X.Z.110#3764333326300210.

Blasloch 505: Beim Pottwal nur 1 Blasloch vom linken Nasengang (Links=1): EPI.X.Z.29.# 14278505720449100. 7. Zahn: EPI.X.Z.36.#11502129608139500. Randspalt 111 im muldenförmigen 12_6_12 Oberkiefer (Pottwal): EPI.X.Z.37.#11191261240352000. Rechter Nasengang 202 (ähnlich wie 22 Luftröhre) und rechts=2: EPI.X.Z.108.#3834043202713170.

Der Kehlkopf der Wale ist beweglich. Seine verlängerte Kehlkopftube wird bei der Nahrungsaufnahme quer durch die Speiseröhre (Ösophagus) in den Nasenhof geschoben. Kehlkopf: Kehlkopf 2225 im Nasenhof 20__02: EPI.X.Z.130.#185205122254020. Ein Ringmuskel 5555 verhindert, dass Wasser in die Atemwege gelangen kann. Räumlicher 44 Verschluss 4_99_4: EPI.X.Z.138.#3000555549949440.

Direkt nach dem 20. Zahn (von 22) entwickelt sich beim Pottwal ein Stirnluftsack als kleines Volumen #200: EPI.X.Z.197.#2101912009609250.

Unmittelbar dahinter wird die Ausbildung eines Volumens 9000 für die Schädelknochen avisiert: EPI.X.Z.198.#2091296292389000. Geometrisch lässt sich der Schädelknochen beschreiben, wenn er sich als halbierte Knochen-Röhre 2_2 als Abschluss des Oberkiefers vertikal aufstellt. Siehe: Das Skelett Des Wals Und Des Leuchtturmes In Morro Jable Stockfoto - Bild von landschaft, ozean: 142597880 (dreamstime.com)

Die beiden vertikalen Knochen-Flanken können in beiden Episoden dargestellt werden, weil im Zeilenlauf mit #20 die Ziffer 2 für Knochen 2_2 und 0 für das Volumen anliegt, und zwar bis EPI.X.Z.207.#2000370366632960 und EPI.Y.Z.209.#2003517868316710. Die Rückfront des Schädelknochens wird sich noch bis zu den Halswirbeln schließen, wenn die #20 im Ziffernbild nach rechts durchgelaufen ist: EPI.X.Z.275.#1505733330520080 und EPI.Y.Z.275.#1522673579920700.

22. (letzter) Zahn: EPI.X.Z.212.#1953191820250110. Hornhaut 3333 des Auges: EPI.X.Z.230.# 1800333329969660. Pupille 505: EPI.X.Z.232.#1784813215056130. Ringmuskel 550: EPI.X.Z.235.#176202836550222. Kugellinse 06060, paarig 2: EPI.X.Z.242.#1711060602863730 und EPI.X.Z.244.#1697035515955010. Glaskörper: EPI.X.Z.250.#1656306663572090. Netzhaut (Retina) paarig 666_666: EPI.X.Z.250.# 1636666663608790 und Zapfen nur grünlich und zufällig 486nm: EPI.X.Z.256.#1617486976144620. Sehnerv 2: EPI.X.Z.257.#1611193252502030.

Dem Auge folgt als Zeilenlauf mit #1_5 eine Struktur. Eine Struktur-5 als Gehirn ist bisher nicht bekannt. Wale atmen bewusst und müssen mit einer Hirnhälfte daher wach bleiben. Es werden beide Episoden aktiviert. Die rechte Hirnhälfte ist beim Wal stärker strukturiert. Beim Episodenvergleich enthält in der gleichen Zeilen EPI.Y immer die größere Zeit. Mit der Struktur #1_5 läuft EPI.X mit 3 Zeilen voraus bei einem Zeitplus als Differenz zwischen EPI.X.Z.259.#1598751605764570 und EPI.Y.Z.262.#1598226085794630. Im Endvergleich entwickelt sich zunehmend ein Zeitdefizit als imaginäre Denkleistung bei einer Differenz zwischen EPI.X.Z.276.#1500277774974720 und EPI.Y.Z.279.#1500843134330440.

Beim Delphin ist hinter dem Auge das Ohrloch 505 sichtbar: EPI.X.Z.275.#1505733330520080. Das Gehirn mit Nerv 7 muss sich ebenfalls in diesem Bereich entwickeln: EPI.X.Z.275.#1500277774974720. Gehörkapsel als Raum 44: EPI.X.Z.275.# 1489484409687130 EPI.X.Z.276.#1484145755888970. Die knöcherne 22 Ohrkapsel bildet Jahresringe, die das Alter anzeigen (bekannt bis 211 Jahre): EPI.X.Z.280.#1478845235332220. Die Zeitmessung 60 ist bereits aktiv in Zeile EPI.X.Z.277.#1494861609722100.

Direkt im Anschluss an die Schädelknochen müssen die paarigen Unterkieferzahnleisten als 222 erscheinen und mit einem unteren 9 Gelenk räumlich 44_00_44 am Schädel angeschlossen werden: EPI.X.Z.280.#1478845235332220 und EPI.X.Z.281.#1473582440900440.

Die 7 Halswirbel werden als #115 gezählt. 1. Halswirbel: Als Atlas mit Loch 115_0. Avisiert eine Halswirbelgruppe 44 mit 7 Wirbeln: EPI.X.Z.286.#1447820510115460. 2. Halswirbel: Als Axis mit Drehzapfen 0_22_0 im Atlasring: EPI.X.Z.333.#1243473471150220. 3. Halswirbel: EPI.X.Z.337.#1228714142115790. Die Halswirbel liegen lamellenartig als Paket eng zusammen. Hier folgen die letzten 4 in 4 Folgezeilen: 4. Halswirbel: EPI.X.Z.357.#1159878615946840 bis 7. Halswirbel: EPI.X.Z.357.# 1150212960813950.

Durch den Hals zieht sich die Speiserohre entweder als 808, wenn die 8 für das Verdauungssystem steht. Hier ist es offenbar wie beim Menschen ein Muskelschlauch 505.

EPI.X.Z.290.#1427850572044910. Der Wal-Hals ist anders als beim Menschen steif, was ein kräftiger Muskel 5555 anzeigt. Mit 2_2 kann sich auch die Luftröhre zeigen: EPI.X.Z.300.#1380255552976740. Die Luftrohre 202, unpaarig 1, ist erst nach dem 3. Halswirbel erkennbar: EPI.X.Z.345.#1200222219979780.

Die Episode EPI.X-Wal erzeugt die Brustwirbel. Diese werden als #115 gezählt. Die ersten 6 Rippenpaare sind echte Rippen mit 2 Rippenköpfen: 1.) am Wirbelkörper mit dem Capitulum und 2.) am Querfortsatz mit dem Tuberculum. Nach unten schließen die Rippen mit einer zwischengeschalteten, verknöcherten Bauchrippe am Brustbein an. Beim 1. Brustwirbel ist die 11 doppelt vorhanden und die Ziffer 7 ist markiert 1_7_1: 1. Brustwirbel: EPI.X.Z.544.# 761170341715115. Die 7. Rippe ist als unechte Rippen ohne Verbindung zum Brustbein (sofern in der Länge noch vorhanden). Hierzu liegt der 7. Brustwirbel bei: EPI.X.Z.544.#464211508848680. Die Wirbelanzahl der Wale ist uneinheitlich. Mit 50 Wirbeln hat der Pottwal (Physeter macrocephalus) die geringste Anzahl (7 Halswirbel, 11 Brustwirbel, 8 Lendenwirbel und 24 Schwanzwirbel). Die Schwanzwirbel verkleinern sich zum Ende hin, ansonsten würde der Schwanz unrealistisch bis zur Körpermitte reichen. Vergleich: Buckelwale 53, Blauwale 64, Finwale 65 und Delphine 67 Wirbel. Um mit der „Zählweise #115 (nicht 1115 oder 511)“ und dem bereits ermittelten Schwanzende eine ausreichende Wirbelzahl für den Delphin zu erreichen, müssten auch „#511“ als Wirbel mitgezählt werden.

Für den gewählten Pottwal sind bei 50 Wirbeln abzüglich 7 Halswirbel weitere 43 Wirbel zu adressieren. Abzüglich 34 Positionen "115" sind bis Schwanzende noch 9 Zählwirbel zusätzlich einzubauen. Weil der Beckenknochen bereits positioniert ist, können die zusätzlichen Zählwirbel für einen flexiblen Schwanz im Zeilenlauf erst anschließend folgen. Dazu ist die „11“ als Zählwirbel am rechten Zahlenrand geeignet. Von Beckenknochen bis Schwanzende sind 10 Zählwirbel „11“ vorhanden, so dass die insgesamt 50 Pottwal-Wirbel realisierbar sind. Die Positionen „511“ werden als Hilfsgröße nicht benötigt. Die After reicht etwas in den Schwanzbereich hinein.

Die Episode EPI.Y-Wal ergänzt die Wirbelsäule durch Rippen und Brustbein mittels einer gestreckten Rippengruppe #444. Darin lassen sich 11, 14 und 15 als übliche Brustwirbelanzahl deuten. Beim gewählten Pottwal sind 11 Brustwirbel mit 11 Rippenpaaren zutreffend.

Es werden 11 Rippenpaare 1_12_1 ausgebildet, wovon die ersten 6 unten mit dem Brustbein verbunden sind. Die Rippen werden wie die Wirbel als #115 gezählt. 1. Rippe: EPI.Y.Z.752.# 711514447112190. Die 11 ist doppelt vorhanden, so dass noch eine verknöcherte Bauchrippe als direkter Brustbeinanschluss dazwischen liegen kann. Das Brustbein wird durch die 6 paarigen Rippenanschlüsse als #225 gezählt. Anschluss der 6. Rippe am Brustbein: EPI.Y.Z.855.#489748812255196.

7. Brustwirbel in der Episode EPI.X-Wal mit EPI.X.Z.892.#464211508848680. Unechte Rippen: Von 7. Rippe: EPI.Y.Z.962.#435275711515792 bis 11. Rippe: EPI.Y.Z.1114.#375884411560316. 11. Brustwirbel EPI.X.Z.1155.# 358507935838115.

Für das große Herz als Hohlorgan stehen ohnehin kaum Hohlräume > 500 zur Verfügung und die Brustflosse verdeckt den Herzbereich. Normalerweise gibt es also kein Herz als Zeilencode, so dass es quer über beide Episoden als digitaler Plot gezeichnet werden muss. Das Herz liegt mit dem Aortenbogen brauchseitig (ventral) austretend horizontal gegen die Richtung des Zeilenlaufs. Der austretende Aortenbogen zieht unten an der der linken Herzhälfte vorbei, um oberhalb bis zur Wirbelsäule nach hinten in den Körper zu ziehen.

Das Herz ist mit dem Gefäßanschlüssen auf der linken Seite asymmetrisch größer, so dass auch hier die Episode EPI.X-Wal einen kleinen Zeilenvorlauf besitzt. Das Herz 5_1_5 wird mit der Botschaft adressiert „Suche fehlende Nullen!“: EPI.X.Z.583.#7102515710000390. Anschließend wird die Nullspalte für die linke Herzhälfte im Zeilenlauf als Form „7_0“ sichtbar, und zwar von EPI.X.Z.583.#709035386803121 bis EPI.X.Z.591.# 700637336536418. Die rechte Herzhälfte startet von EPI.X.Z.590.#709720736403716 bis EPI.X.Z.598.#700226144612361. Nach Zeile 599 für den 2. Brustwirbel folgen die Zeilen 600, 601, 602, 603, 604, 605,606, 607, 608 und 609, mit denen die Ziffer „0“ in beiden Episoden weiter gezogen wird. Abschließend werden die Herzhälften mit der muskulösen 5 Herzspitze als Haut 33 verschlossen: Rechte Herzspitze: EPI.Y.Z.624.#671050055253513. Linke Herzspitze: EPI.X.Z.682.#607150536500033.

Eine Herzklappe zeigt sich beispielsweise als Membran 33 mit den Zuständen offen= 0 und geschlossen= 1 als 3_0_3_1_3. Ein spezieller Schäferhund lässt alle ins Haus, aber niemanden hinaus. So enthält auch die linke Vorkammer vorn keine Herzklappe. Die 4 Herzklappen benötigen daher auch nur 1 Funktionszeile: Auf= 707, geschlossen = 3_2_3“, auf= 3_0_3 und geschlossen= 3_121_3: EPI.Y.Z.592.# 707323031213163. Der hinter dem Herz liegende vertikale Teil des Zwerchfells erscheint erst in weitem Abstand, weil das Zwerchfell bei der Atmung zwar pulsiert, aber dabei das Herz nicht abschnürt.

Die Brustflosse (Flipper / Pectoralflosse) ist nicht mit dem Skelett verbunden und bildet sich hier in Nähe des 3. Brustwirbels: Das Schulterblatt (Scapula) wird als große Knochenplatte 2222 erwartet. Zum Muskelansatz sind 2 Knochenfortsätze 29_29 vorhanden. 1.) Schultergräte (Spina scapulae) 2.) Rabenschnabelfortsatz (Korakoid / Processus coracoideus). Als Extra 8 ist eine Arm-Hand-Gruppe 44 angeschlossen 8_44_8: EPI.X.Z.658.# 629295844822223. Gelenk 0_555_0 zum Humerus-Anschluss: EPI.X.Z.685.# 604491483055508. Der Oberarmknochen (Humerus), paarig, 2_5_22_5 entwickelt sich im Zeilenlauf und muss als Flosse vom Körper beispielsweise 60° seitlich 9_5 vom Körper weggedreht werden: EPI.X.Z.687.#602731682522595. Armgelenk Oberarm/Unterarm 225_33_000_4: EPI.X.Z.694.#5966522563300040. Unterarmknochen aus Speiche (Radius) 555 und Elle (Ulna) 55. Im Alter wachsen beiden Knochen zusammen: EPI.X.Z.745.#555807605225534. Wie beim Menschen werden die Handgelenkknochen in 2 Reihen und hier als 2 Zeilen gewählt: EPI.X.Z.746.#555062554816384 und EPI.X.Z.747.# 554319499187447, wobei 1_9 und 4_99 zusammen 5 Finger als Anschluss ergeben. Hierfür liegen genau 5 Zeilen #55 vor. Beim Menschen sind 2-3-3-3-3 Fingerknochen vorhanden. Die Anzahl der Fingerknochen ist mit 4- ca. 12 pro Finger ist sehr unterschiedlich. Die erhöhte Anzahl von Fingerknochen (Phalangen) ist für aquatische Wirbeltiere typisch. Es bilden sich auch zusätzliche Finger ohne Kontakt zur Handwurzel. Der Zifferncode enthält somit keine verbindliche Vorgabe. Die Brustflossen der Buckelwale besitzen an der Vorderkante eine Reihe buckelförmiger Haut-Erhöhungen, die als 3_0_33 gegenüber der glatten Kante 33 im letzten Finger erkennbar ist (QS=8+2= 10 Zacken). Es ist möglich, den Fingerschlüssel eines Zahnwals 2_7_6_3_2 zu erkennen. Zweiter Finger 3+1+1+1+1=7 Glieder und 2=paarig. Dritter Finger 2+2+2= 6 Glieder und 1+1=2=paarig, 9 mittig an der Handwurzel. Die übrigen 3 Finger enthalten 3_8 mit jeweils 3 Gliedern, wobei 8 die Finger als Extras zeigt oder es ist allgemein die Handwurzel (beim Menschen mit 8 Knochen). Vierter Finger 0_3_8, d.h. es sind 3 Glieder vorhanden, weil mit der Null gelenkig an der Handwurzel angesetzt wird. Der 1. und der 5. Finger klammern sich als 3_3_8 mit 1 Glied in die Handwurzel ein, so dass nur noch 2 der 3 Glieder sichtbar sind. 1. bis 5. Finger:

EPI.X.Z.748.#553578430338266; EPI.X.Z.749.#552839340311112; EPI.X.Z.750.#552102221190697; EPI.X.Z.751.#551367065103892 und EPI.X.Z.752.#550633864219445.

Die Lunge erstreckt sich oben unterhalb der Wirbelsäule und wird vom Zwerchfell (Diaphragma) begrenzt. Einerseits wird damit der Bauchraum nach dem Herz rechtwinklig zur Wirbelsäule abgegrenzt. Das Zwerchfell zieht sich dann waagerecht mit dem Zeilenlauf #33 stetig weiter: EPI.X.Z.1218.#339964421915454. Das Zwerchfell senkt sich zur Volumenbildung im Zeilenlauf als 333395 symbolisiert: EPI.X.Z.1242.#333395061105493. Mit der „1105“ ist dazu senkrecht das vertikale Zwerchfellstück adressiert. Das vertikale Zwerchfell liegt zwischen dem Herz und der folgenden, unten liegenden Leber: EPI.X.Z.825.#501911110173361. Der Bereich #33 endet in Z.1254. Verzweigung der Luftröhre auf 2 Hauptbrochien zu den beiden Lungenflügeln: EPI.X.Z.841.#492362266222381. Abweichend besitzen Pottwale 3 Abzweige, weil bereits vor dem Brustkorb 1 Luftsack mit angeschlossen wird. Dieser liegt somit direkt nach den Halswirbeln als Volumen #200 an. Pottwal-Luftsack: EPI.X.Z.486.# 852009600602928.

Die Lungenflügel 22_22 werden als Form 77 EPI.X.Z.856.#4837344227722230 und als Raumgruppenstruktur 444_5 dargestellt: EPI.X.Z.860.#4814844952244450. Die Lunge ist nicht durch Lappen unterteilt. Im Gegensatz zu den Land-Säugetieren wird der Sauerstoff chemisch gebunden, so dass es beim Auftauchen keiner Wartezeit bedarf.

Die Leber 5000 beginnt wie die Lunge nach dem Zwerchfell: EPI.X.Z.828.#500092591658240. Weil die Leber unten auf dem Brustbein liegt, erstreckt sie sich weiter bis die 5000 in EPI.Y.Z.1009.#415000232386712 vorliegt. Eine Gallenblase ist beim Wal an der Leber nicht vorhanden.

Der Nabel liegt in der Körpermitte und ist als weiblich 66, Haut 33, Röhre 00 und als Ende 99 adressiert: EPI.X.Z 1150.#360066665993933.

Beim Pottwal liegt die Rückenflosse (Finne) hinter der Lunge. Mit Knorpel 22 und 9 für seitlich und 999 für vorn reicht die Finne von EPI.X.Z.1264.#327592298965999, über Hautfläche EPI.X.Z.1265.#327333332721757; bis oben und hinten 999: EPI.X.Z.1294.# 319997423410373. Beim Schwertwal (Orca) zeigt die Rückenflosse sichtbare Geschlechtsunterschiede. Beim Weibchen ist die Flosse leicht nach hinten gebogen, statt gerade oder nach vorn, und ist deutlich kleiner. In Zeile 1265 ist mit der Form 7 die Struktur 5 als 7_5_7 markiert und weiblich 66 adressiert, womit die Flosse verkürzt sein kann: EPI.X.Z.1275.#324766012465116. Beim Pottwal zieht sich in Verlängerung der Rückenflosse ein Rückenkamm, der aus buckelförmigen Elementen besteht, bis zur Schwanzflosse. Geometrisch sind es Dreieck-Zeilen 333, die sich als Gruppe 44 wie eine Zackenleiste durchzieht. Mit 1_9_888 bildet sich ein unpaariger 1 Kamm 9 als Extra-Leiste 888 und eine dreieckige Zackenleiste 333_5 als Gruppe 44. EPI.X.Z.#198884085443335. Diese Zackenleiste ist als Kamm-Form 9_7_9 nur für Weibchen 66 vorgesehen. Vereinzelt tragen auch Bullen einen Zacken-Kamm 333, denn das Testosteron 33 ist ähnlich: EPI.X.Z.#1979333966983860. Die Kamm-Gruppe 4_333_4 endet, sobald die 9 als Ende am rechten Zahlenrand ausläuft: EPI.X.Z.2683#154333457284019.

Anfang Vormagen (Kropf): EPI.X.Z.1285.#322238650500407. Der muskulöse Vormagen enthält keine Drüsen, sondern ist ein Kropf als Aussackung der Speiseröhre 505. Harte Nahrungsbestandteile werden durch Aufnahme von Sand und Steinchen im Kropf zerrieben. Reibefunktion 90_09: EPI.X.Z.1316.#314647922411112 und EPI.X.Z.1317.#314409009789691 sowie Steine 11_11 und 20= Calcium: EPI.X.Z.1342.#308551911991820. Ende Vormagen (Kropf): EPI.X.Z.1359.#4692175050054

Der Hauptmagen (Corpus ventriculi) ist eine vertikale Stapelung mehrerer Kammern, weil ein großes Volumen als 5000 nicht verfügbar. Die Vertikale ist als 5555 darstellbar: Anfang Hauptmagen: EPI.X.Z.1380.#3000555549949440. Sichtbar sind Ringe als Einschnürungen aus Bindegewebe, die eine Anzahl von Kammern abteilen können. Beispielsweise sind 8 Kammern ablesbar, es werden aber auch bis 15 Kammern erwähnt. Bindegewebe 33_1: EPI.X.Z.1471.#281493314679145 und Einschnürungen 1_05: EPI.X.Z.1473.#281111110585895 sowie gestapelte Kammern EPI.X.Z.1498.#276419670155556. Die Magendrüsen setzen Salzsäure frei, die mit Cl=17 gesucht werden kann. EPI.X.Z.1505.#275133997271111. Im Inneren des vertikalen Magens steigen wellenartig Hautlamellen hoch, mit 77 als Universalwirkstoff, Form 7 und Nerv 7: Salzsäure 17: EPI.X.Z.1514.#273498458317717 und Lamellen: EPI.X.Z.15185.#272777777268131. Ende Hauptmagen als Übergang zum Nachmagen als Röhre 808: EPI.X.Z.1620.#255602880180878.

Die Milz ist in das kompakte Organ-Paket mit eingebunden. Milz: EPI.X.Z.1650..#250955555086680. Im Nachmagen wird durch Pylorus-Drüsen Schleim abgesondert. Anfang Nachmagen (Pylorusmagen) 50500: EPI.X.Z.1653.#250500100358755. Ende Nachmagen 500_99_33: EPI.X.Z.1670.#247950099337139.

Der Zwölffingerdarm (Duodenum) ist der 1. Abschnitt des Dünndarms. Mit der Zählgröße 11 sind eine Anzahl von Darmschlingen als Haut 33 darstellbar: EPI.X.Z.1682.# 246181133111191. Der Darm wird von der Zählgröße 11 mit der Ziffer 8 in Beziehung gesetzt. Der Darm ist dann kein Muskelschlauch 505, sondern geht allgemein als 808 weiter. Der Pottwal sammelt im Darm unverdauliche Tintenfisch-Hornsubstanz und bildet damit im Darm große Amber-Kot-Kugeln. Bei der Darmentleerung werden diese manchmal ausgeschieden. Amber wird als wertvolles Strandgut für Parfüm gefunden. Der Speiseplan der Pottwale wäre dann eine Vorgabe, wenn die Kot-Kugel als Zählgröße 11 zur Darstellung der Darmlänge dient. Die Amber-Kot-Kugel ist ein Extra 8_11_8: EPI.X.Z.1683.#246034857928118.

Die paarigen Nieren liegen unter der Wirbelsäule und sich bis weit nach hinten ziehen. Unten (ventral) wird die Harnblase ebenfalls weit nach hinten gezogen. Im Zwischenraum liegen andere Organe. Die Niere zeigt sich üblich als 5555 und ist von einem Gefäßsystem umgeben. Es werden Nährstoffe aus dem Blut resorbiert, und der restliche Harn zur Harnblase abgeleitet. Um Platz zu gewinnen, werden beide Episoden genutzt: Niere, paarig 2, 555 ab EPI.Y.Z.1970#212555956587915 und gleichzeitig Harnblase, unpaarig 1, mit Anschluss von 2 Harnleitern 101 ab EPI.X.Z.1970#210191200960925.

Weil die Wale das Meerwasser trinken, muss die Niere in der Lage sein, die Salzkonzentration abzubauen. Die Nieren bestehen daher aus einer erheblichen Zahl einzelner Nierenlappen (Renculus). Die Streckung der Niere muss die Evolution aus dem Meersalz (NaCl) mit Natrium= Ordnungszahl 11 ziehen. Die Reculi sind somit Zähl-Nieren, um die Streckung im Zeilenlauf zu realisieren. Die Doppelziffer 11 wird mit der 44 als Gruppe in Verbindung gebracht: EPI.Y.Z.1971#212448114905222. Über den Zeilenlauf #211, #210 und 20 kann sich das Organ entwickeln. Das Nierenende wird vorerst als 101 gezählt, wobei die 2 paarig enthalten ist. EPI.Y.Z.2105#198924101889878.

Die paarigen 2 Harnleiter (Ureter) 101 münden bereits weit vorn in die Harnblase ein: EPI.X.Z.1987#208392886710127. Gemäß bekannter Wal-Anatomie liegt der Ausgang an der Niere im Zeilenlauf etwas später: EPI.Y.Z.1993#210102977660909. Beim Delphin sind obere Niere und untere Harnblase kürzer, so dass der Harnleiter zunächst noch oben als 101 weiter läuft und erst später herabführt. Das Nierenende wird als 101 gesucht, wobei sich die 101 nur aus der Zählgröße 11 ableitet: EPI.Y.Z.2105#198924101889878.

Die Genitalfalte bildet sich bei beiden Geschlechtern 66/33 aus. Der Penis ist in der Genitalfalte angeordnet. Die Genitalfalte liegt, beim Männchen jedoch etwas weiter vorn, so dass der Abstand zum After im Vergleich zum Weibchen größer ist. Die männliche Genitalfalte beginnt folglich mit Bezug auf Hormon 33, Haut 33 und paarig 2 bereits bei EPI.X.Z.2300.# 180033332996966. Penis: EPI.X.Z.2361.#175381899997045; EPI.X.Z.2363.#175233459963192; EPI.X.Z.2364.#175159334134104; EPI.X.Z.2365.#175085270990707. Ende männliche Genitalfalte: EPI.X.Z.2379.#174054924713335 oder weiter bis EPI.X.Z.2475.#167303703391120.

Anfang der weiblichen Genitalfalte: EPI.X.Z.2455.#168666666351537. Seitlich der Genitalfalte bildet sich nur bei Weibchen beidseitig eine Zitzenfalte aus, die in den Zeilenlauf der Genitalfalte eingeschoben wird: Zunächst könnte nur die Hautfalte 33_6000 avisiert sein: EPI.X.Z.2479.#167033749856000. Mit #166 sind die folgenden Zeilen als #66 rein weiblich adressiert. Zunächst muss die Zitzenfalte paarig 66_9_66 entstehen: EPI.X.Z.2480.#166966397537509. Es folgt dann die Zitze selbst. Mit 99099 wird ein Kanal zum Herausschießen der Milch gebildet, denn die Walkälber saugen keine Milch (Wale sind keine „Säugetiere“): EPI.X.Z.2481.#166899099513512. Ende Zitzenfalte: EPI.X.Z.2480.#166029136284291.

Die großen Milchdrüsen erstrecken sich über den unteren Bauraum, so dass diese zweckmäßig in der Episode EPI.Y-Wal im Zeilenlauf als weiblich #666 mitgezogen werden. Für jede Zitze 1 steht ein Anschluss bereit: EPI.Y.Z.2512.#166693962769981 und EPI.Y.Z.2513.#166627630114681.

Ende der weiblichen Genitalfalte: EPI.X.Z.2530.#1636666663608790. Mit 9=Ende bildet sich der After als Öffnung 9000_5. After: EPI.X.Z.2559.#161811905390005.

Die rudimentären Beckenknochen geben keinen Hinweis auf die Vorfahren der Wale. Sie haben keine feste Verbindung zur Wirbelsäule und liegen unterhalb der mächtigen Lendenmuskulatur. Vom Pottwal wird auch der Oberschenkelknochen 22_5 gefunden: Die Becken der männlichen Wale sind größer als von weiblichen Tiere. Die Penismuskulatur oder die Mutterbänder setzen ventral an den Beckenknochen an. Wird der After zur Orientierung genutzt, liegt das Becken bei EPI.X.Z.2552.#162255746823285. Penis-Rückziehmuskel 555, vorderer Ansatz EPI.X.Z.2632.#157323961205556. Penis-Muskel 5555: EPI.X.Z.2662.#155550963896703. Penis-Rückziehmuskel 555, hinterer Ansatz als Zugband: EPI.X.Z.2724.#152010523455588.

Die Schwanzflosse steht beim Fisch senkrecht und liegt beim Wal als Fluke horizontal. Weil beim Wal eine Parallelepisode vorliegt, kann sich in EPI.X-Wal das Körperende im Zeilenlauf bis #122.. mit 22 als Knochen/Knorpel zigarrenförmig auslaufen. Zuvor legen sich dann seitlich beidseitige Hautlappen #33 als Fluke an, und reicht in Form der Fluke bis hinter den Körper. Die Fluke beginnt mit einer hauttypischen Zeilennummer 3300 und beginnt in beiden Episoden gleichzeitig: Räumliche 4 Struktur 5 Form 7777 auf der Hautoberfläche 4_33_4: EPI.X.Z.3300.# 125477777543340; Fluke seitlich 9, paarig 2, bewegliche 6 Fläche 4_6_4 als Extra 88: EPI.Y.Z.3300.#126889464993392. Körperende mit Auslauf der #22: EPI.X.Z.3394.#122002553297885. Gleichzeitig ragt die Fluke hinten hinaus und wird in der Form breiter ausladend gestaltet von EPI.Y.Z.3394.#123375142745490 bis EPI.Y.Z.3399.#123193655333390 als Wal-Ende 99. Ab Zeilennummer 3570 hätte der Zeilenlauf #115 unrealistisch ständig Wirbel geliefert.

BiXnom_Wale_dat20.06.2021

Zugabe für Freunde der BiXnom-Würfelkunde: Die Pferde (Equus):

Die Equus-Linie mit den heute lebenden 3 Unpaarhufern „Pferd, Esel, Zebra“ bildete sich evolutionär vor 4 bis 4,5 Millionen Jahren. Außer dem gezüchteten Hauspferd existiert von den 3 bekannten Wildpferdearten noch das Przewalskipferd. Vom Waldtarpan und Steppentarpan sind für Rückzüchtungen die genetisch vermischten Merkmale bekannt.

Die Episode EPI.X+Pferd.Z.1#414055050179860000 beginnt als Leitposition mit der 505 als klassische Öffnung. Diese ist als Maul eines Pferdes zu deuten, weil Augen/Ohren erst entfernt folgen. Die notwendige Hautstruktur 33 für die Lippen wird in der parallelen Episode ab Zeile 1 angeboten: EPI.Y+Pferd.Z.1#418700727347433000. Die Nullen am rechten Zeilenrand bauen sich im weiteren Zeilenlauf ab, womit sich die zugespitzte und gestreckte Kopfform des Pferds bildet. Wegen der breiten Front-Form 7007 sind die ausgerundeten Lippen als Form-Gruppe 4_7_4 dezimal vorgelagert ab Zeile 0,5 zu finden: EPI.Y+Pferd.Z.0,5#8374014546948660000. Die Episoden umrunden den Körper, so dass die Tasthaare am Maul erst am Ende des Zeilenlaufs entstehen.

Zähne: Die Zähne müssen bis zum Auge eingeordnet werden. Die Zähne bilden sich nicht einzeln, wenn im Zeilenlauf die 11 am rechten Zahlenrand steht, sondern beginnen insgesamt als Struktur 511. Im Zeilenrücklauf entstehen die Zeilen nochmals mit diversen Zusatzzeilen, so dass ggf. weitere Details zu finden sind.

Schneidezähne: Es sind 6 Schneidezähne oben und unten, geschichtet als 6_00_6_11, vorhanden: EPI.X+Pferd.Z.9.#46006116686651100. Die 11 ist doppelt mit weiteren Aussagen enthalten. Quersumme 4 + 66_8_66= 4+12+8+12= 36 Zähne (Stute). Die 66 ist mit Hormon 66 weiblich, der Hengst bekommt dann noch 4 Hengstzähne dazu (40 Zähne). Die Ziffer 8 ist die Minderung der Milchzähne 36-8= 28. Die Schneidezähne wachsen 1-3 mm im Jahr heraus, d.h. sie sollen sich abnutzen. Die Zeitsteuerung folgt mit der 60 und mit 4_1_4 als Zahngruppe. Der 1 mm ist Strukturerneuerung 55_05 enthalten. Primär ist „505“ der Zwischenkiefergang (Ductus incisivus). Der Gang endet mittig am Gaumen hinter den Schneidezähnen, auf einer kleinen Erhebung, und zwar beim Pferd im Oberkiefer (Mensch am Unterkiefer): EPI.X+Pferd.Z.10.#41405505017986000. Die Papilla incisiva bildet sich in der gleichen Zeile der Parallelepisode als Form-Hügel 7007. Beim Pferd und beim Menschen ist Gang mit einer Haut 33 verschlossen: EPI.Y+Pferd.Z.10.#418700727347433000.

Bevor mit der Doppelziffer 22 die Knorpelspangen der Luftröhre zählbar sind, bilden sich damit die paarigen Gaumenstaffeln (Rugae palatinae) als querverlaufende Schleimhautfalten im Bereich des harten Gaumens. Beim Menschen sind 3-5 und beim Pferd 16-18 paarige Gaumenstaffeln vorhanden. Es wird mit der zweiten Doppelziffer begonnen, weil vorn zunächst der obere Zahnbogen (Arcus dentalis superior) den harten Gaumen umgrenzt. Auf der 1. Gaumenstaffel sitzt die Papilla incisiva. Beim Pferd, Schwein und Wiederkäuer werden die Gaumenspalten durch eine mediane Längsfurche die als Gaumennaht (Rhaphe palati) durchzogen, die den harten Gaumen (Palatum durum) in zwei Hälften teilt. Die Gaumennaht 1 wird an der 2. Gaumenstaffel 22 als Extra 8_1_8 adressiert, so dass Hautfurche 1_33_818 wie „1331“ zu lesen ist: EPI.Y+Pferd.Z.15.#279133818231622000. Die 8. Gaumenstaffel 22 enthält EPI.Y+Pferd.Z.59.#70966224974141200 mit 4141 wie Gruppe 44 mit 11 Gaumenstaffeln bzw. 10 folgenden Gaumenstaffeln eine Erklärung für die schärfere Ausprägung der Gaumennaht (siehe Wikipedia: Gaumen – Wikipedia). Als Extra 8 endet die 18. Gaumenstaffel als Gruppe 44: EPI.Y+Pferd.Z.139.#30122354485426800. Die Doppelziffer 22 muss nunmehr an die Leitepisode EPI.X+Pferd zwecks Luftröhrenbildung zurückgehen. Dieses wird symbolisch dadurch realisiert, dass die Gaumennaht in der gleichen Zeile mit Null gestoppt wird 1331_0. Dieser Kunstgriff der Form 7 wird von der Biologie doppelt gefeiert 64_64: EPI.X+Pferd.Z.139#29788133106464700.

Beim Menschen ist das Jakobsche Organ (Organum vomeronasale) nur rudimentär ausgebildet. Säugetiere nehmen mit dem zusätzlichen Geruchsorgan Geschlechtsgerüche, Pheromone und unbekannte Gerüche wahr. Das Pferd nimmt die Witterung durch das sogenannte „Flehmen“ auf, indem die Oberlippen hochgeklappt werden, um den Bereich zwischen Zahnfleisch und Gaumen freizulegen. Die Nüstern werden dabei verschlossen, so dass statt der Nasenatmung eine kräftige Mundatmung erfolgt. Dabei strömen Duftmoleküle in den paarigen 2 Ductus vomeronasalis 303 ein. EPI.Y+Pferd.Z.11.#380637024861303000. Die ca. 2mm tiefen Einbuchtungen der Septumschleimhaut sind mit Rezeptoren ausgestattet. Aus dem Begriff „siebenfach transmembranären (heptahelikalen) G-Protein-gekoppelten Rezeptor“ ist als Symbolik die Ziffer 7 zu erwarten, die auch für den Nerv 7 gilt. Das Organ gehört zum olfaktorischen System, so dass die Weiterleitung schließlich über dem Nervus vomeronasalis und den Riechkolben (Bulbus olfactorius) als Riechnerv 1 erfolgt. Rezeptor: EPI.Y+Pferd.Z.12.#348917272789528000. Nervus vomeronasalis: EPI.Y+Pferd.Z.20.# 209350363673717000. Zum Jakobschen Organ gehört ein Venengeflecht (Venae vomeronasales) 888, das durch An- und Abschwellen einen Pumpmechanismus bewirkt: EPI.Y+Pferd.Z.23.#182043794498884000. Pumpmechanismus: EPI.Y+Pferd.Z.26.#161038741287474000. Die Riechschleimhaut 3_11_3 ist vor der letzten Gaumenstaffel angelegt: EPI.Y+Pferd.Z.136.# 30786818187311300. Der Riechkolben ist zunächst als Volumen erkennbar: EPI.Y+Pferd.Z.137.#30562096886674000. Verschaltung Nerv 7 auf den Hirnnerv 1: EPI.Y+Pferd.Z.143.#29279771143177100. Zurück zur Leitepisode EPI.X+Pferd.

Zahnaufbau: Die Zeit 60 ist enthalten. EPI.X+Pferd.Z.15.#27603670011990600. Der Zahnschmelz hüllt den Zahn nicht als Krone ein, sondern ist eingefaltet. Zahnschmelz als Calcium=20 in Zeile 20; eingefaltet als gespiegelte Form 7: EPI.X+Pferd.Z.20.#20702752508993000.

Knorpel/Knochen werden mit der Doppelziffer 22 adressiert. Der Oberkiefer ist etwas breiter als der Unterkiefer, was eine kreisende Kaubewegung ermöglicht. Oberkiefer: EPI.X+Pferd.Z.24.#17252293757494100. Unterkiefer: EPI.X+Pferd.Z.25.#16562202007194400. Der Unterkiefer gabelt sich zur linken und rechten Zahnreihe, so dass dazwischen die Zunge als längster Kopfmuskel Platz findet. Die Zunge ist als Muskel 5555 oder mit der Ziffer 6 als Flexibilität darstellbar. Alternativ ist die Zunge mit Ziffer 8 ein Extra oder ein Bestandteil des Verdauungsapparates. Die Ziffer 6 wird auf die 8 als Extra 888 spezifiziert mit 6_8_6: Epi.X+Pferd.Z.26.#15925194237686900. Beginn der unpaarigen 1 Zunge in einer Bedeutung als Haut-Muskel 5_33_5 zwischen den beiden Unterkieferästen 2_22 bzw. ist 222 die sehnige Mittelfurche auf der Zunge als Haut-Form 37_222_37. EPI.X+Pferd.Z.27.#15335372228883700.

Der Hakenzahn folgt dem Schneidezahn. Er ist bei Hengsten als Hengstzahn meist vorhanden, fehlt bei Stuten aber häufig. Die vorherige Zeile Nr. 45 aktiviert das Hormon 33 und nur indirekt 1_1 einen Zahn: #9201223337330210. Hakenzahn (Dens caninus) 11 oder Hengstzahn: 4 Zähne, die zweite 6 als 66 (weiblich) steht nur in der Zeilennummer und auch 33 ist nicht direkt vorhanden: EPI.X+Pferd.Z.46.#9001196743040430. Bis zu den Backenzähnen verbleibt eine Zahnlücke, in der sich jeweils 1 stiftförmiger Wolfszahn (Dens lupinus) 11_100 bildet: EPI.X+Pferd.Z.50.#8281101003597190. Mit 5_9 ist es wie ein Weisheitszahn eine blockierte Struktur; Zahn bricht ggf. ab. 4 Zähne als Extra 8: EPI.X+Pferd.Z.51.#8118726474114890. Je Seite sind 6 Backenzähne vorhanden (3 Prämolare + 3 Molare). Es bildet sich eine Backenzahn-Gruppe 11_444. Im Unterkiefer sind somit 6 + 6 =12 Backenzähne vorhanden. Wird 6_8_6 als Ober– und Unterkiefer gelesen, ergeben sich insgesamt 24 Backenzähne. EPI.X+Pferd.Z.54.#7667686114441840.

Das Auge: Der Augapfel (Bulbus) ist im Gewebe eingebettet und kann beim Pferd in die Augenhöhle (Orbita) zurückgezogen werden. Der Muskel „Oberlidheber“ (Musculus levator palpebrae superioris) als Muskel 55 am Oberlid 9_5_33 mit Wimpern-Funktion 5_1_5: EPI.X+Pferd.Z.74.#5595338515944050. Bewegliches Oberlid (Palpebra superior) als Haut 33 plus Wimpern 3_1: EPI.X+Pferd.Z.77.#5377338314024150 und EPI.X+Pferd.Z.79.#5241203166833660. Pigmentierter Lidrand 1_7 durch Melanin 88: EPI.X+Pferd.Z.81.#5175688127248240. Die Lid-Pigmentierung 88 wird durch die Ziffer 2 als Alternative blockiert, wenn ein weißer Farbfleck zwischen den Augen oder weiße Haare in Augennähe als Form 272 vorhanden sind. Die Ziffer 2 für „Weiß“ ist bisher nur als Knochen 22 und Calcium=20 bekannt. Der weiße Nasenstreifen des Fells mit 88 als Farbstoff Melanin, vertikal als Streifen gezogen als 888 und als Farbblockade 222 für weiß liegt bereits vorn an der Nase vor: EPI.X+Pferd.Z.27.#1533537222888370. Wimpern 111 am Oberlid: EPI.X+Pferd.Z.81.#5111790742961230.

Unter dem Oberlid liegen die Tränendrüsen und produzieren Tränenflüssigkeit: EPI.X+Pferd.Z.54.#5241203166833660 und EPI.X+Pferd.Z.81.#5111790742961230. Unterlid (Palpebra inferior) „unflexibel“ 606: EPI.X+Pferd.Z.54.#4814593606742550. Das „Drittes Augenlid (Palpebra tertia)“ als Nickhaut (Membrana nictitans) im nasenseitigen Augenwinkel. Zieht sich im Halbschlaf etwa zu: EPI.X+Pferd.Z.89.#4759253450343210.

Die mehrschichtige, gewölbte Hornhaut (Cornea) ist als vordere Begrenzung des Augapfels glasklar durchsichtig und ca. 0,9 mm dick. Mit Haut 33 und 303 als durchsichtig: EPI.X+Pferd.Z.89.#4652303934605160. Als dezimale Wiederholung der Zahn-Zeile 9 ergibt sich die Regenbogenhaut (Iris). Die Iris trennt die vordere und hintere Augenkammer und wirkt durch variable Größe als Blende. Das vordere und hintere Blatt der Iris mit der stark durchblutete Irisstroma dazwischen 66_8_66. Beim Pferd wird die querovale Pupille sichtbar. Oben an der Pupille sind Traubenkörner (Granula iridica) 11 eingelagert, die gegen Lichteinfall als Blendschutz dienen: EPI.X+Pferd.Z.90.#4600611668665110. Nach hinten geht die Iris in den Strahlenkörper (Ziliarkörper) über. In seinem Zentrum ist die Linse an kleinen Fädchen (Zonulafasern) aufgehängt. Ziliarkörper 55_00_55: EPI.X+Pferd.Z.91.#4550055496481970. Bikonvexe Linse (Lens crystallina): Statt rund 505 ist 5005 queroval. Wegen 2= Sehnerv 2 ist 202=durchsichtig mit 1 als Aufhängeapparat (Zonulafasern / zonula Zinnii): EPI.X+Pferd.Z.91.#4500598371520210. Der wasserhaltige Glaskörper (Vitreum) bildet eine stabile Struktur 55: EPI.X+Pferd.Z.100.#4140550501798600.

Die Netzhaut (Retina) ist die innere Schicht des Augapfels und schließt vorn am Ziliarkörper an. Der Zeilenlauf ist weitläufig, weil auch das Gehirn irgendwo eingeordnet werden muss. In der Mitte der Netzhaut liegt der Bereich des scharfen Sehens (Area centralis striaeformis) als Balken 888 quer über der Linse [beim Menschen punktförmig als Fovea centralis]. In diesem Bereich oberhalb der Sehnerveneinmündung liegen nur tageslichtempfindliche Zapfen. Pferde können mit nur 2 Zapfentypen fast das sichtbare Farbspektrum des Menschen wahrnehmen. Durch die seitliche Lage des Auges verbleibt nur ein schmaler toter Sichtwinkel, und zwar ca. 1° vorn an Nüstern und ca. 5° hinten am Schweif. Zum binokularen Sehen wird der Kopf zum Fokussieren entsprechend gedreht. Seitlich ist räumliches Sehen bis max. 90° monokular möglich: EPI.X+Pferd.Z.125.#3312440401438880.

Netzhaut (Retina) 5555: EPI.X+Pferd.Z.145.#28555520702059300. Zapfen: Die 2 Zapfentypen 3_599_3 und 3_494_3 könnten durch 2 Wellenlängen markiert sein. Tatsächlich wird das Farbwahrnehmungsspektrum vermutet von 324 bis 657 nm mit zwei Absorbtionsmaxima bei 539 nm und 428 nm: EPI.X+Pferd.Z.146.#2835993494382600. Die Folgezeile wird den Stäbchen 1 für die Schwarz-Weiß-Kontraste zugewiesen: EPI.X+Pferd.Z.147.#2816701021631700. Sehnerv 202, paarig 2: EPI.X+Pferd.Z.148.#2797669257972020. Die stark durchblutete Aderhaut (Choroidea) liegt hinter der Netzhaut (Retina): EPI.X+Pferd.Z.157.#2637293313247510. Lederhaut (Sklera) ist die der äußere Schicht des Augapfels EPI.X+Pferd.Z.168.#2464613393927740.

Riechschleimhaut der Nase [Riechnerv ist der 1. Hirnnerv] von EPI.Y+Pferd.Z.112.#3738399351316370 bis EPI.Y+Pferd.Z.121.#3460336589648210. Der Riechkolben entwickelt sich als Netzwerkgruppe 44 bis zu einer Struktur 55 von: EPI.Y+Pferd.Z.123.#3404070954044170 bis EPI.Y+Pferd.Z.126.#3323021645614550.